Les oubliées : Anne Strésor, Dorothée Massé et Catherine Perrot

Du passage à l’Académie royale de peinture et de sculpture d’Anne-Renée Strésor, Dorothée Masse et Catherine Perrot, il ne reste que très peu de traces. Mais ces artistes oubliées ne laissent pas de nous surprendre, notamment avec ce Traité sur l’art de la miniature écrit par Catherine Perrot. Même si leurs œuvres n’ont pas traversé le temps, leur singulière personnalité mérite toute notre attention.

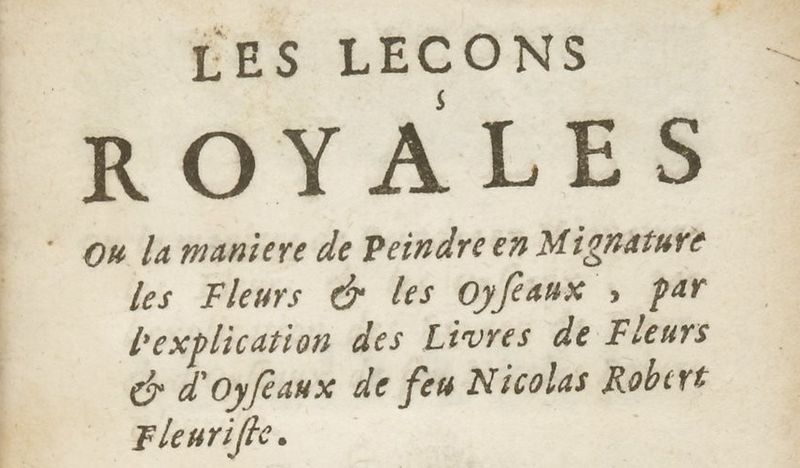

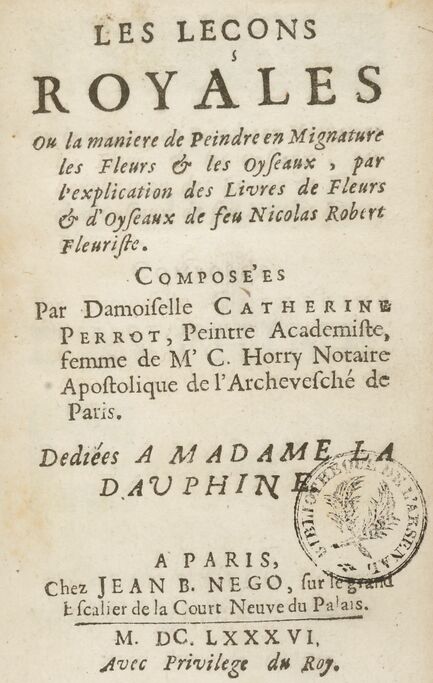

Catherine Perrot, Les leçons royales, ou La manière de peindre en mignature les fleurs et les oyseaux, 1686.

Le silence qui entoure ces trois figures a de quoi laisser perplexe et poser question sur les raisons de leur oubli : faut-il voir un début de réponse dans l’éclat diffusé par leur consœur L'Illustre Mademoiselle Chéron, peintre de portrait et d’histoire honorée, entreprenante et mondaine qui s’impose et suscite l’inquiétude, au point que l’Académie choisit d’admettre les trois candidates suivantes dans des genres mineurs avant d’en interdire totalement l’accès aux femmes ?

L’arrivée des six femmes alors même que l’Académie compte cent quarante membres à la période qui nous occupe peut cependant s’apprécier comme une invasion toute relative ! L’hostilité qui sous-tend l’exclusion des femmes de l’Académie a-t-elle suscité un désintérêt fondé sur des préjugés ancestraux, avec leurs corollaires implicites d’effacement et de rejet ? Il est tout de même très surprenant de ne voir figurer que des mentions très parcellaires les concernant dans les dictionnaires biographiques d’artistes ou les autres sources de référence ; du reste il est difficile de juger de leur valeur quand aucune de leurs œuvres n’a pu être localisée. Quand bien même tous les artistes élus à l’Académie n’ont pu prétendre à la gloire, l’admission d’une femme dans ce cénacle masculin laisse supposer un don singulier, une qualité particulièrement remarquable, que l’appui d’un proche, membre lui-même de l’Académie ne suffit pas à justifier ; ce serait alors mettre en doute les fondements mêmes de l’Institution dans l’obligation qui lui est faite de reconnaître et d’encourager les talents confirmés. Quoiqu’il en soit tentons de rassembler les fragments épars qui nous sont parvenus pour redonner quelques couleurs à l’existence oubliée de ces femmes élues à l’Académie.

Anne-Renée Strésor, miniaturiste et peintre d’histoire religieuse

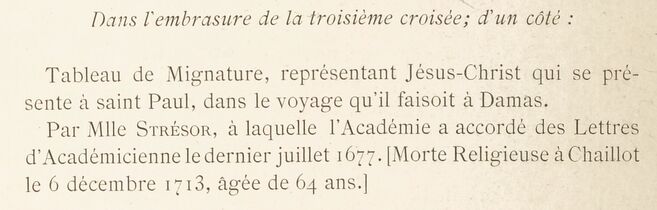

La fille du peintre académicien Henry Strésor est reçue à l’Académie sur présentation d’un tableau miniature inventorié par Guérin :

À cette époque, la « Mignature » qui désigne une peinture de petit format exécutée sur vélin avec de l’eau gommée dans laquelle sont diluées les couleurs, ne constitue pas un des arts les mieux côtés dans la hiérarchie des genres, ce qui confirme de facto la frilosité des académiciens dans leur choix des candidates. Et si son admission le 24 juillet 1676, à l’âge de 25 ans, à l’Académie lui vaut une courte mention dans Le livre des peintres et des graveurs de Michel de Marolles, c’est à Emile Bellier de la Chavignerie que l’on doit la principale source sur la cinquième académicienne. Dans ses Recherches sur Mlle Anne-Renée Strésor, membre de l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture, 1651-1713, il donne d’elle une description plutôt chaleureuse qui affirme ses qualités de peintre en miniature :

Outre ces louanges quelque peu sujettes à caution, tout du moins quant à la coquetterie supposée de la dame, l’auteur nous apprend que l’académicienne renonce à sa fonction pour prendre le voile, conduite au Monastère de la Visitation de Chaillot (emplacement du Trocadéro) par un soupirant qui lui-même renonce au monde en s’enfermant dans une maison des Chartreux. De façon moins romanesque, cette décision semble davantage se justifier par la disparition de ses deux parents, comme le laisse supposer la notice consacrée aux Strésor du Dictionnaire critique de biographie et d’histoire : errata et supplément ; du reste, dans cette notice, Auguste Jal rectifie certaines allégations biographiques rencontrées dans les recherches méritoires de Bellier de la Chevignerie et s’interroge au sujet de « curieux détails sur les travaux d’Anne-Renée Strésor qui, de miniaturiste, s’éleva à la condition de peintre d’histoire, pour obéir aux intentions des chefs de son ordre ». En se basant sur une lettre circulaire de la Visitation de Chaillot conservée aux archives de l’Hôtel de ville de Paris, il semble que le contrat imposé à la Sœur Anne Marie Renée admise sans dot dans la congrégation comportait l’exigence de l’apprentissage de la peinture à l’huile pour l’exécution in fine de grands tableaux pour le chœur de l’église :

Les œuvres d’Anne-Marie Strésor réalisées pour la Visitation figurent dans un inventaire conservé aux archives de l’Hôtel de ville qui recense notamment de sa main une Immaculée conception, une copie des Sept sacrements de Poussin, Le Mariage de Saint Joseph et la Naissance du Christ. Alors même que tous ces tableaux de piété ont disparu en même temps que disparaissait le Monastère de Chaillot, il paraît difficile de justifier le commentaire guère flatteur qu’en fait Henry Bouchot dans le regret qu’il exprime de l’abandon de son talent de miniaturiste :

Le Portrait-miniature en France, Gazette des beaux-arts : courrier européen de l'art et de la curiosité, 1892.

À l’actif d’Anne-Renée Strésor, Emile Bellier de la Chavignerie signale deux autres tableaux :

L’attribution de ces tableaux à Mademoiselle Cetrésor [sic] ne paraît pas si évidente, comme le démontre l’article Chasteau ou Cetrésor paru dans la Chronique des arts et de la curiosité. (N. B. p. 327-328 article incomplet en attente d'une nouvelle numérisation, puisqu'il manque la page 328).

Au terme de cette brève synthèse sur Anna Strésor, reste comme à regret l’idée d’une femme exceptionnellement douée pour le portrait miniature, ce qui lui valut en son temps l’éloge du roi.

Dorothée Massé : première « sculpteuse » élue

Fille sans doute de l’académicien Jean Macé (ou Massé), Dorothée Massé reste une des étoiles les plus obscures de cette féminine pléiade, malgré sa faculté à exercer un art qui exige une relative force physique difficilement accordée au sexe faible. Pourtant totalement oubliée de l’histoire de l’art, seules des notices très parcellaires, comme celle du Bénézit, nous rappellent son statut de sculptrice sur bois. Le Guérin n’en fait pas mention mais un rappel sensible de son morceau de réception figure dans le Lami :

Alors que sa mémoire n’a laissé que très peu de trace dans les sources historiques, son talent semble avéré au château de Chenonceaux :

De plus, un article consacré aux Arts mobiliers la cite au nombre des fondateurs de l’Académie royale :

Cependant bien pauvres paraissent les sources recueillies autour de Dorothée Massé, sixième académicienne et première femme sculptrice élue ; mais il ne faut pas oublier que la sculpture passe après la peinture dans la hiérarchie des disciplines établie par la vénérable institution, dans laquelle semble-t-il, elle figure comme membre fondateur de la section des Arts mobiliers.

Catherine Perrot : auteur d’un traité de miniature

Femme de Claude Horry, notaire apostolique probablement épousé en seconde noce, Catherine Perrot (ou Perot), est élue à l’Académie sans appui notoire, comme peintre de fleurs et d’oiseaux sur présentation d’un tableau en miniature mentionné par Guérin :

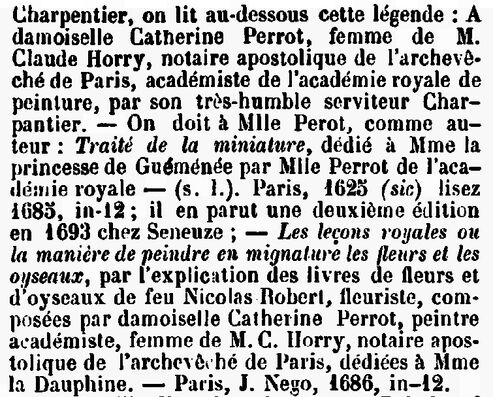

Lorsqu’elle est reçue en 1682, la septième académicienne est âgée d’une soixante d’années et passée maître dans l’art de la miniature. Un art, faut-il le rappeler, considéré comme mineur. Mais la singularité de Catherine Perrot va résider dans sa faculté à écrire une sorte de traité de la miniature destiné à la cour, qui connaît deux éditions successives :

Une étude récente et essentielle d’Elisabeth Lavezzi, « Catherine Perrot, peintre savant en miniature : les leçons royales de 1686 et 169 » présentée lors du colloque de Chantilly, Femmes savantes : savoir des femmes : du crépuscule de la Renaissance à l’aube des Lumières (22-24 septembre 1995), détaille les différences des deux éditions et en propose une analyse subtile replaçant aussi ces écrits dans le contexte d’un discours cautionné par l’Académie qui fait de Catherine Perrot « une académicienne de circonstances ».

Les leçons royales, ou La manière de peindre en mignature les fleurs et les oyseaux citées dans une des Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture permettent de mesurer la maîtrise parfaite de cette science, que Catherine Perrot a acquise auprès de Nicolas Robert. Elle nous apprend elle-même en toute simplicité sa grande expérience de cet art et son désir de faire partager son savoir : « Mais la passion que j’ai de rendre service au public et de lui faire part des connaissances que j’ai acquises par le long exercice que j’ai fait de la peinture en miniature, qui m’a procuré l’honneur et l’avantage d’enseigner cette noble science à la très haute, très puissante et très vertueuse princesse Marie-Louise d’Orléans, Reine d’Espagne et d’être reçue académiste par Messieurs de l’Académie royale de peinture et de sculpture ».

Dédié à la princesse Marie-Louise d’Orléans, ce manuel sans prétention, qui s’adresse à un public féminin et plus particulièrement aux « personnes qui ont peu ou point du tout de connaissance de ce Noble art que pour celles qui ont acquises quelque degré de perfection », prend pour références les estampes de fleurs et d’oiseaux de Nicolas Robert publié chez Poilly. Elle donne les recettes de préparation du support, fournit les adresses pour se procurer le matériel ou un savoir-faire avant de décrire par le menu la manière de s’y prendre pour réaliser chaque fleur et chaque oiseau du livre de Robert :

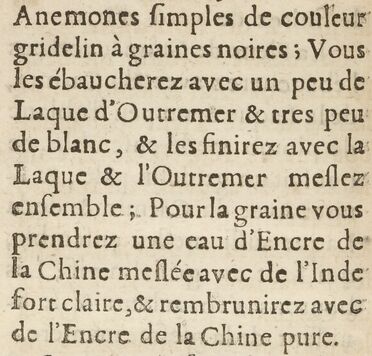

Ainsi pour les anémones, voici comment la peintre en miniature propose de les exécuter :

Il paraît donc incontestable que Catherine Perrot méritait tous les honneurs pour ses grandes qualités de miniaturiste. Pourtant Henry Bouchot nous donne à nouveau rendez-vous pour éreinter le travail de cette artiste :

Henri Bouchot, Le Portrait miniature en France, Gazette des Beaux- arts, juillet 1893, p. 393

La critique est reprise par Octave Fidière dans les pages qu’il consacre à la miniaturiste.

Des points de vue qui ne résistent pas devant l’éloge implicite de Félibien qui, dans le sixième tome de ses Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, inclut le Traité de la miniature par Mademoiselle Perrot comme ouvrage de référence pour le XVIIe siècle, qui n’a aucune prétention à fournir des recettes pour l’exécution de paysages ou de portraits en miniature, mais seulement d’initier à la peinture de fleurs, d’oiseaux ou d’insectes ; quand bien même l’édition de 1693 comporte une partie qui traite de cette question jugée difficilement attribuable à Catherine Perrot. Pour confirmer l’intérêt du traité de Catherine Perrot pour l’histoire de l’art, des citations de l’ouvrage se rencontrent dans Un million de faits : aide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres ou encore Histoire des plus célèbres amateurs français et de leurs relations avec les artistes, faisant suite à celle des plus célèbres amateurs italiens ; et lorsque Léon Lagrange médite autour Du rang des femmes dans l’histoire de l’art, il déclare sans hésiter la miniaturiste « auteur d’un excellent petit traité sur cet art ».

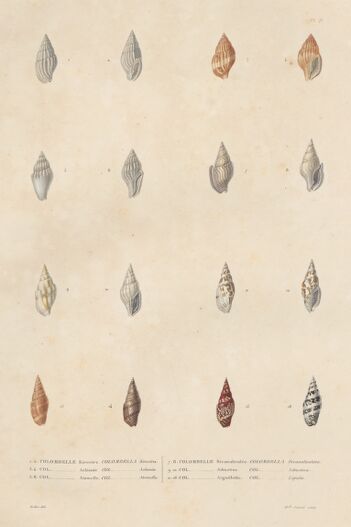

Par ailleurs, Octave Fidière nous informe aussi de la collaboration entre Nicolas Robert et Catherine Perrot pour la réalisation de « gouaches » destinées au Musée d’Histoire naturelle, sans avoir pu pousser plus avant ses recherches. Nicolas Robert occupe la charge de peintre du roi pour la miniature, travaille avec les naturalistes du jardin du roi et plus particulièrement sur la réalisation de peintures sur vélin pour le Museum. Or une planche dont l’illustration est attribuée à Mademoiselle Perrot figure dans les trésors du Museum, même si l’on reste un peu perplexe par la mention de sculpteur qui lui est accolée dans la notice bibliographique. En conséquence de quoi des recherches complémentaires paraissent nécessaires pour confirmer cette attribution :

Planche [colombelles] dans Pierre-Louis Duclos, Histoire naturelle générale et particulière de tous les genres de coquilles univalves marines,

Catherine Perrot, illustratrice (détail) ici Coll. Université de Caen Normandie

S’il ne reste hélas aucune trace du portrait de Catherine Perrot réalisé par Charpentier, la miniaturiste s’inscrit dans l’histoire de l’art pour sa tentative à produire un manuel pratique « dépourvu de prétention théorique… Les leçons royales ne visent pas à former des peintres professionnels ; elles concernent des personnes qui, ignorantes de l’art, désirent peindre par pur agrément ». C’est dans cet enseignement de la miniature comme pur plaisir hors du cadre académique que réside la singularité de ce traité « qui fait fi des discours et de leur idéologie » et devient une œuvre originale et subversive.

Ainsi s’achève notre enquête et, comme l’écrit Teodor de Wyzewa, « je n’en finirais pas à vouloir rappeler la vie et les œuvres de ces femmes artistes, dont chacune, cependant, a justifié par quelques mérite éminent la faveur que lui témoignèrent ses contemporains. Il faut donc que je laisse à d’autres le soin de vous tirer de l’oubli où je vous vois si injustement perdues, vous toutes, sages et douces personnes dont j’ai tant de fois rêvé de me faire l’historien : Anna Wasser la belle Suissesse, Henriette Wolters, qui peignîtes en miniature une foule de rois et de princes, Maria van Oosterwyck, Alida Withoos, et vous, leurs sœurs de France, Sophie Chéron, Anna Strésor, Catherine Perrot ! » (Les Oubliées. Peintres de jadis et d'aujourd'hui, 1903).

Pendant 40 ans l’Académie n’élira plus aucune femme... Rosalba Carriera inaugure leur retour dans l’institution et sera à l’honneur dans notre prochain billet.

Pour aller plus loin

- Cécile Oumhani, L'atelier des Strésor, 2012

- Elisabeth Lavezzi, « Catherine Perrot, Peintre savant en miniature », dans Femmes savantes, savoir des femmes : du crépuscule de la Renaissance à l’aube des Lumières : actes du colloque de Chantilly, 22-24 septembre 1995, 1999

Vous pouvez également consulter les trois premiers billets sur les femmes artistes à l’Académie :

Commentaires

Portrait de Catherine Perrot, femme de Claude Horry

Merci pour ce billet! Vous trouverez une reproduction du portrait de Catherine Perrot par Charpentier dans « L'Art: revue bi-mensuelle illustrée », vol. 2 (Paris, 1888), p.126:

https://books.google.ch/books?id=o94-AQAAMAAJ&dq=%22portrait%20de%20cath...

Ajouter un commentaire