La bibliothèque idéale de Boullée

L’exposition La Bibliothèque nationale de France à Richelieu : histoire d’une Renaissance, présentée sur le site François Mitterrand de la BnF du 15 mars au 16 octobre 2022, donne à voir un immense dessin de l’architecte Etienne Louis Boullée : Vue de la nouvelle salle projetée pour l’agrandissement de la bibliothèque du roi. Entrons un moment dans cette « bibliothèque idéale ».

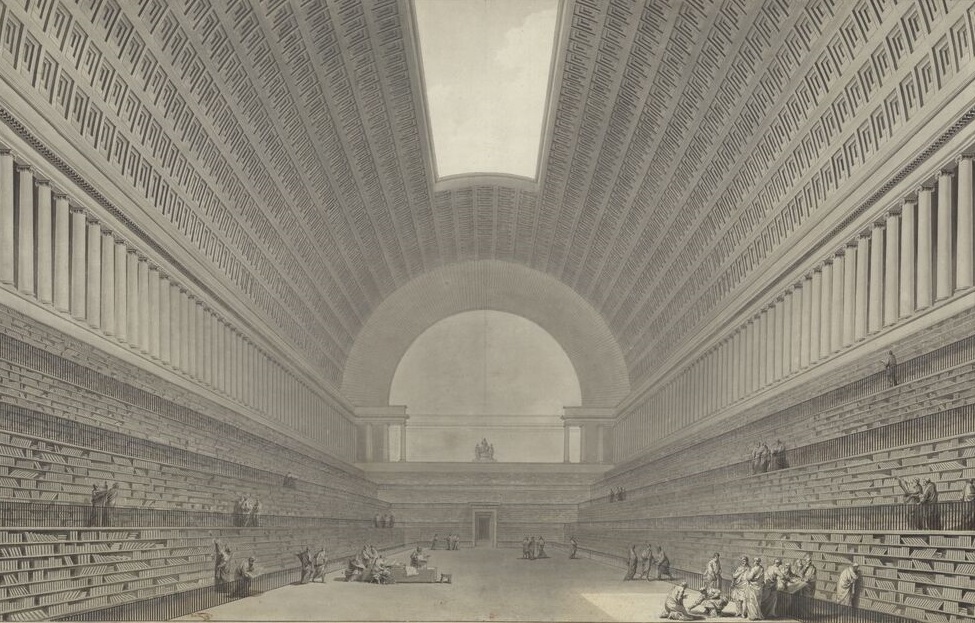

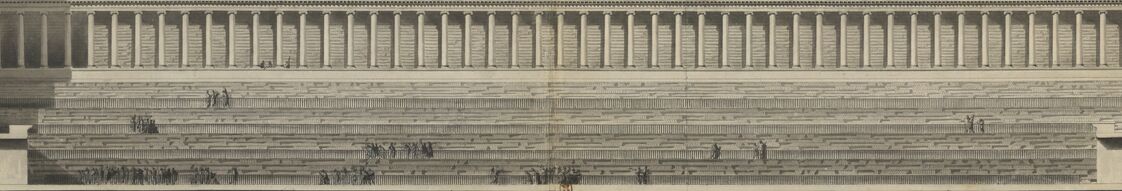

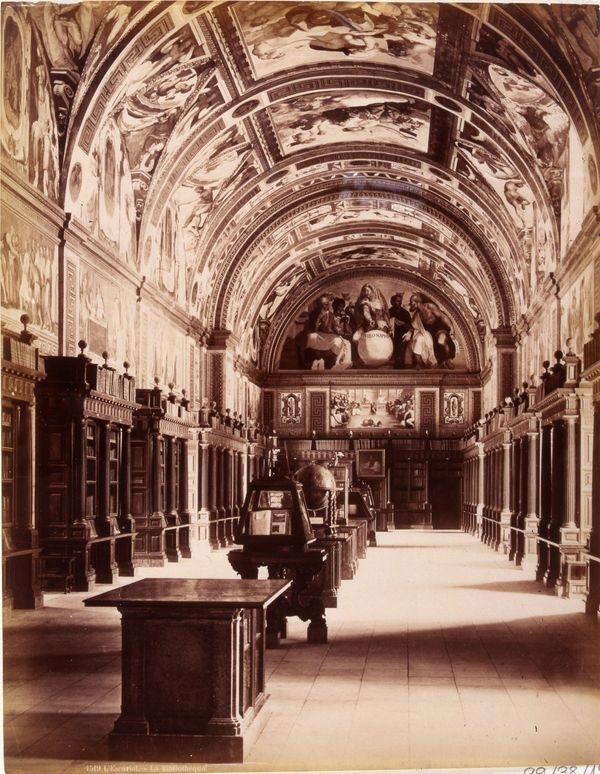

Étienne-Louis Boullée. Vue intérieure de la nouvelle salle projetée pour l'agrandissement de la bibliothèque du Roi. Dessin. BnF, département Estampes et photographie, RESERVE AG-134-BOITE FT 7

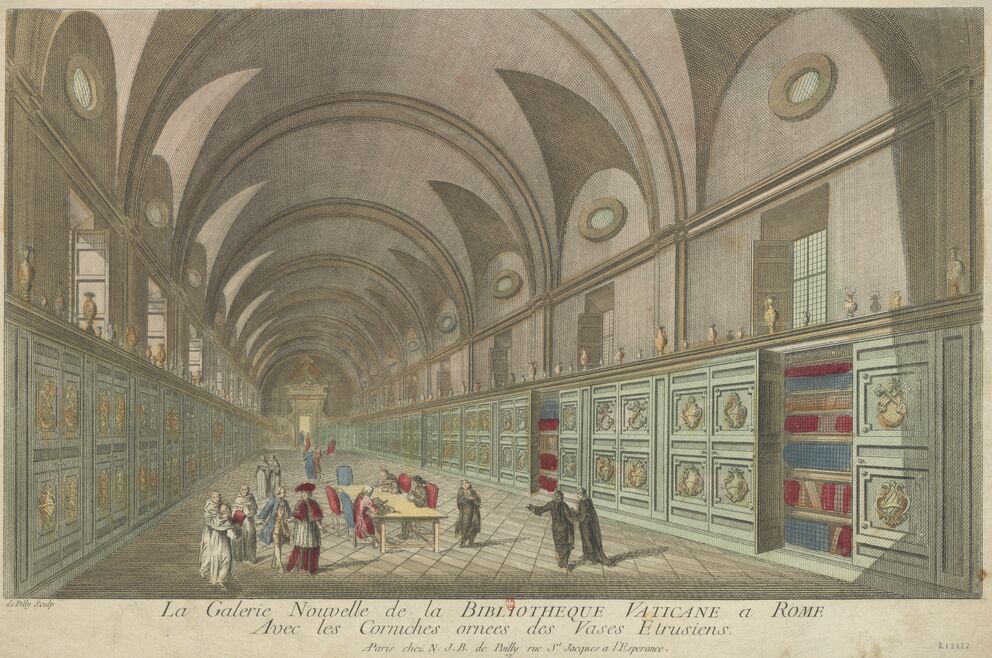

À partir du milieu du 18e siècle, la bibliothèque royale, devenue publique, fait face à un problème qu’elle ne cessera de rencontrer tout au long de son histoire : l’exiguïté. Au vu de l’accroissement des collections, elle est à l’étroit dans l’hôtel de Nevers du palais Mazarin rue de Richelieu, dont la distribution, conçue pour l’habitation, est mal commode pour une bibliothèque, malgré les nombreux aménagements qu’a fait réaliser l’abbé Bignon, bibliothécaire de Louis XV. L’agrandir est devenu impératif. Diverses solutions sont envisagées successivement, sur divers lieux parisiens.

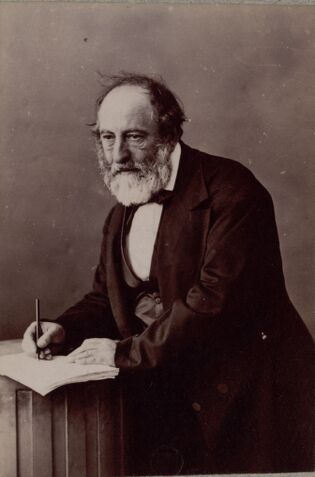

Sollicité en 1785 par Jean Charles Pierre Lenoir, administrateur de la bibliothèque royale, Étienne Louis Boullée (1728-1799) s’empare du problème. Architecte des Lumières, acquis aux idées révolutionnaires, il met son art au service du progrès social. Ses conceptions audacieuses, son néoclassicisme progressiste marque une étape dans l’histoire de l’architecture. Son projet pour la bibliothèque royale s’inscrit dans une série de projets non réalisés, en raison de difficultés financières et des atermoiements politiques, notamment autour de la Révolution. Jusqu’à ce que celui de Henri Labrouste soit finalement concrétisé dans les années 1860.

Boullée prend soin d’expliciter son projet dans son Mémoire sur les moyens de procurer à la Bibliothèque du Roi les avantages que ce monument exige, et réalise de nombreux plans et dessins à l’appui. Le plus connu est celui présenté actuellement dans l’exposition.

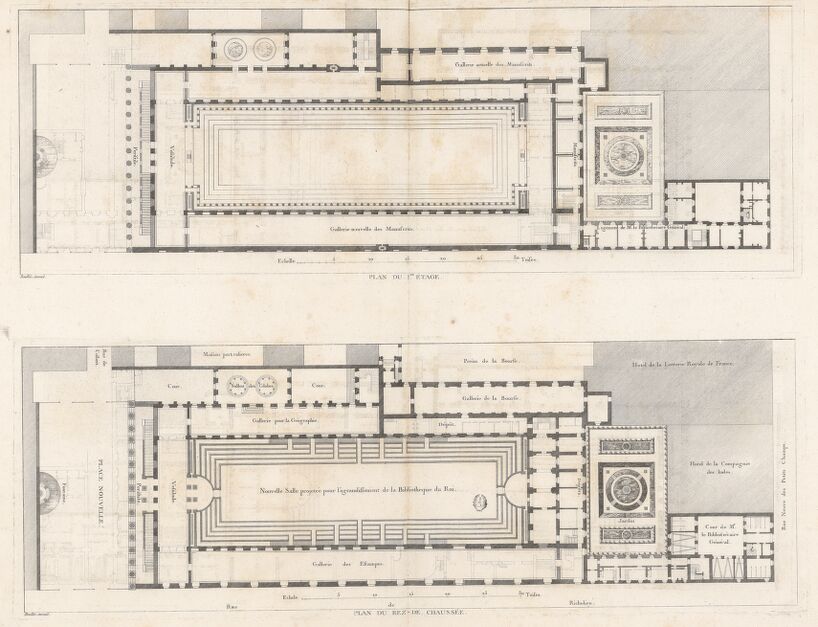

Bien qu’il soit quasiment autonome dans la conception théorique de l’édifice, Boullée ne néglige pas les contraintes matérielles qui pèsent sur le projet : il s’agit de répondre aux nécessités fonctionnelles que requiert ce « monument », en termes de stockage des documents présents, d’accroissement des collections, et de circulation, tout en respectant un budget limité. Après avoir abandonné l’idée d’une construction nouvelle sur l’emplacement du couvent des Capucins, trop chère, puis celle de l’adaptation de salles du Louvre, inadaptées à la surveillance et au mouvement des collections, il propose de reprendre l’idée de conserver l’emplacement actuel. Réutiliser et d’adapter l’existant, à moindre coût est l’argument phare de son Mémoire, qu’il n’hésite pas à répéter.

Pour ajouter un espace de lecture et de l’espace de stockage de circulation aisée, il imagine de couvrir la cour d’honneur rectangulaire d’une voûte, créant ainsi un nouvel espace intérieur,

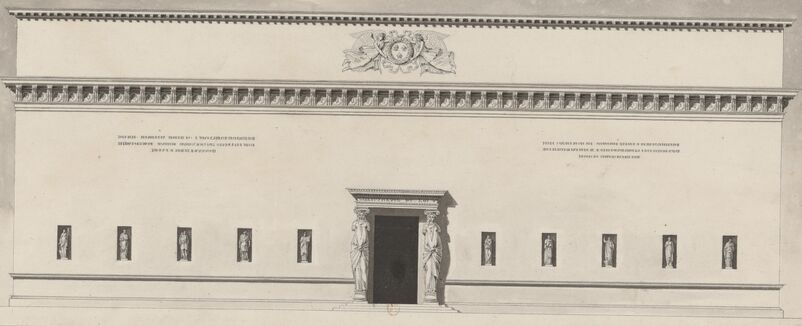

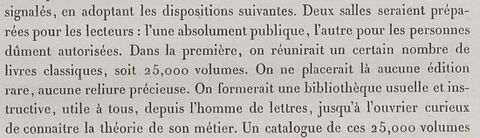

Étienne-Louis Boullée. Mémoire sur les moyens de procurer à la Bibliothèque du Roi les avantages que ce monument exige. BnF, département Arsenal, EST-534.

Cet espace accueillera l’accroissement des collections ; les manuscrits, estampes et médailles restant dans les salles existantes, jugées mal pratiques pour la circulation et la surveillance. Il devait atteindre 90 mètres de long, 28 mètres de large et 29 mètres de haut, et accueillir 4 niveaux de gradins pour les livres, « distribué[]s de manière à pouvoir se passer, de main en main, les livres » (p. 4 Mémoire), sans avoir recours à une échelle.

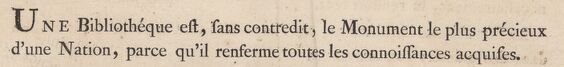

Pour décrire ce nouvel espace, l’architecte emploie des mots comme "basilique", "amphithéâtre", qui suggèrent la monumentalité du projet. C’est à dessein en effet que Boullée emploie le mot "Monument" dans le sous-titre et en ouverture de son Mémoire, plutôt que celui de bâtiment. Dans la 4e édition de son dictionnaire (1762), l’Académie définit le monument comme une « Marque publique pour transmettre à la postérité la mémoire de quelque personne illustre, ou de quelque action célèbre ». Alors que "bâtiment" est synonyme d’édifice ou de navire, le terme "monument" porte cette idée de grandeur, de préciosité, de majesté remarquable qui doit laisser une trace à la postérité. Une bibliothèque, « qui renferme toutes les connaissances acquises », et a fortiori une bibliothèque royale, est un monument qui se doit d’être exceptionnel, à l’image des palais.

Un temple du savoir

Dans l’Essai sur l’art, Boullée confie qu’il a été fortement impressionné par l’œuvre de Raphaël, L’École d’Athènes, fresque réalisée au palais du Vatican et dont il admire la composition.

Profondément frappé par la sublime conception de l’Ecole d’Athènes par Raphaël, j’ai cherché à la réaliser ; et c’est sans doute à cette idée que je dois mes succès si j’en ai obtenus

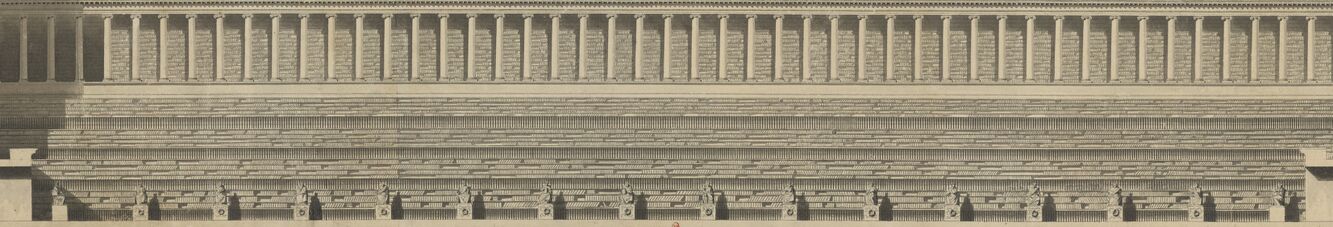

Il en reprend l’idée des voûtes, des caissons (présents sur la fresque) des colonnes, de la perspective, et des personnages vêtus à l’antique. Ceux-ci, dans son dessin, deviennent les allégories des grands penseurs de toutes les époques. En outre, afin de renforcer la solennité du lieu et la symbolique de temple du savoir, Boullée avait imaginé installer des statues de savants sur des piédestaux tout le long de la galerie, pour finalement abandonner l’idée, et épurer l’intérieur :

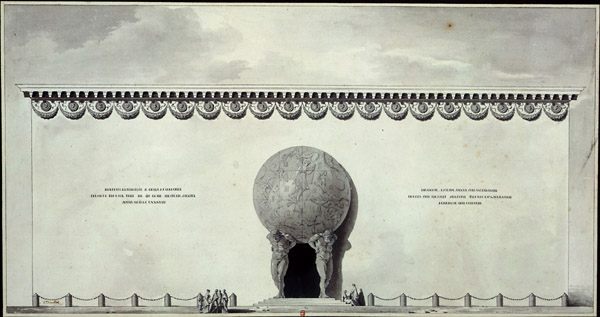

1ère variante de l'intérieur :

Ajouter un commentaire