Bibliothèques privées et bibliophilie chez Proust

La quasi-totalité des volumes d' À la recherche du temps perdu ont été numérisés dans Gallica en mode texte : ils ont bénéficié d’un traitement OCR qui rend possible une fouille au sein du texte à partir d’occurrences de mots, d’expressions, de citations. Explorons le roman-phare de Proust et d'autres de ses écrits à la recherche des mentions de bibliothèque(s).

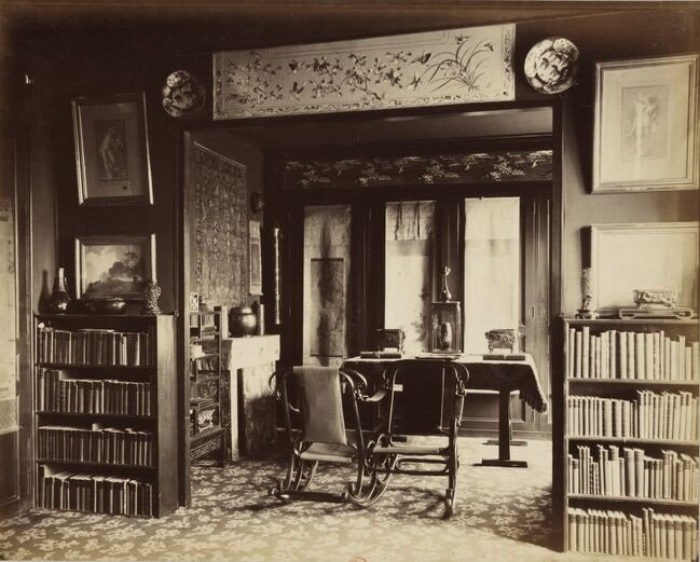

Fernand Lochard. Maison d'Edmond de Goncourt à Auteuil, mai-juin 1886. BnF, Département Estampes et photographie.

Le motif de la bibliothèque dans La Recherche n’est pas l’un des plus saillants et, disons-le tout de suite, est la plupart du temps revêtu d’une connotation négative. Elle « n’est pas un lieu proustien » affirme Antoine Compagnon (La Troisième République des lettres : de Flaubert à Proust). Cependant, considérant d’une part l’importance des notions de livre et de lecture dans les écrits proustiens, et d’autre part que l’une des scènes cruciales du roman, dite « L’adoration perpétuelle », pendant laquelle le narrateur connaît la révélation de sa vocation d’écrivain, a précisément pour cadre une bibliothèque, celle du prince de Guermantes dans Le Temps retrouvé, on est amené à s’interroger sur la perception que transmet Proust de la bibliothèque, dans tous les sens de ce terme.

Si La Recherche valorise plutôt le livre « rare, possédé et privé » (A. Compagnon), Proust ne valorise pas pour autant la bibliophilie pratiquée dans le milieu mondain fréquenté par le narrateur. Il se moque de la bibliophilie des mondains, pour qui détenir de belles reliures est avant tout un signe extérieur de richesse. Les mentions de la bibliothèque privée qui vont dans ce sens sont nombreuses dans La Recherche, et soulignent le plus souvent la fatuité de cette forme de bibliophilie.

Ainsi, le duc de Guermantes attribue à Balzac Les Mohicans de Paris, roman d’Alexandre Dumas Père. Si la méprise n’est pas explicitement relevée dans le texte, elle renvoie au personnage de M. de Guermantes dans Contre Sainte-Beuve, qui préfigure celui de La Recherche. M. de Guermantes s’enorgueillit de sa belle collection, somptueusement reliée. Mais son attachement se manifeste essentiellement à l’aspect physique du livre, qui corrompt une compréhension exacte des œuvres. Ainsi la similitude de la reliure, du papier, du façonnage de tous ses livres l’amène à penser qu’il existe « une parenté beaucoup plus étroite entre Eugénie Grandet (personnage de Balzac) et la duchesse de Mers (personnage du roman éponyme de Céleste de Chabrillan), qu’entre Eugénie Grandet et un roman de Balzac à un franc ». Même lorsque la bibliothèque est assimilée à un refuge, un havre de paix pour M. de Guermantes, elle est immédiatement ridiculisée par les circonstances qui créent un comique de situation : le personnage se cache, en réalité, dans la bibliothèque pour fuir les invités de sa femme, puis on lui apporte « son sirop et ses biscuits à l’heure du goûter » (Contre Sainte-Beuve).

Ernest Meissonier : « L'amateur de livre ». Les Français peints par eux-mêmes. 1840-1842. Département Estampes et photographie.

Voici encore Gilberte qui « s'intéressait à telle femme élégante parce qu'elle avait de superbes livres et des Nattier que mon ancienne amie n'eût sans doute pas été voir à la Bibliothèque Nationale et au Louvre ». Ailleurs, lorsque M. de Norpois exprime son opinion sur Bergotte, il avance que celui-ci « n'a pas à son actif, dans son bagage si je puis dire, un roman d'une envolée un peu haute, un de ces livres qu'on place dans le bon coin de sa bibliothèque. Je n'en vois pas un seul dans son œuvre ». Y a-t-il donc dans son esprit un « mauvais » coin d’une bibliothèque, comprenant peut-être les livres qui ne sont là que pour leur belle apparence ou leur succès auprès des mondains. La valeur des livres peut par ailleurs varier au gré des affinités du propriétaire avec son entourage (de l’inconstance de la bibliophilie…) :

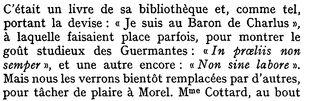

C’est aussi le motif de la bibliothèque mondaine que convoque le narrateur pour évoquer la superficialité des conversations de Mme de Guermantes, dont la dévalorisation est à peine atténuée par la satisfaction d'une curiosité futile.

Marcel Proust. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (Paris : NRF, 1946). Département Réserve des livres rares

La bibliothèque comme pièce de l’habitat est davantage lieu d’entretiens mondains où l’on reçoit, que lieu de lecture. Mais là encore, Proust va décrire une situation qui met en échec ce rôle-même dévolu à la bibliothèque mondaine, qui se trouve à nouveau porteuse de négativité, de stérilité et d’inutilité. Ainsi Swann y reçoit le narrateur, pensant lui faire plaisir, mais le jeune homme est très intimidé, et dans cette conservation pénible, ne profite pas du tout des livres que lui montre son hôte : « il me montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de m'intéresser et dont je ne doutais pas d'avance qu'ils ne passassent infiniment en beauté tous ceux que possèdent le Louvre et la Bibliothèque Nationale, mais qu'il m'était impossible de regarder ». Et quand il ne s’agit pas d’un lieu de réception, la bibliothèque est fréquentée pour savoir comment créer chez soi un décor où recevoir le monde :

Ou encore, elle est le réservoir bien pratique pour trouver des citations à replacer dans une conversation, dans le seul but de briller. Proust ridiculise ce procédé en l’appliquant à un valet qui choisit de citer des poèmes, les croyant à tort connus de tous, et loupant ainsi son effet :

Certes, il pensait ainsi les éblouir. Mais comme il avait peu de suite dans les idées, il s'était formé celle-ci que ces poèmes, trouvés dans ma bibliothèque, étaient chose connue le tout le monde et à quoi il est courant de se reporter. Si bien qu'en écrivant à ces paysans dont il escomptait la stupéfaction, il entremêlait ses propres réflexions de vers de Lamartine, comme il eût dit : qui vivra verra, ou même : bonjour.

Il donne une définition toute personnelle de la bibliophilie qu’il aurait pu pratiquer :

Pour aller plus loin

- Créer son corpus dans Gallica

- Proust dans les Essentiels de la BnF

- Compagnon, Antoine. La Troisième République des lettres : de Flaubert à Proust. Paris, Seuil, 1983. 1. La bibliothèque. 2. La bibliophilie (p. 223-229). Disponible dans Gallica intra-muros

- Brun, Bernard : « Le livre objet et l’objet livre » ; Lushenkova, Anna : « Le livre et la bibliothèque sur la voie de la vocation artistique ». Dans Proust e gli oggetti (Firenze : Le Cáriti, 2012).

- Rey, Pierre-Louis. « La ‘bibliophilie’ de Marcel Proust ». Dans La présentation du livre (Paris X-Nanterre, 1987).

Ajouter un commentaire