Gustave Aimard (1818-1883)

Gustave Aimard, orphelin à la vie démesurée (et probablement en partie inventée) est un grand auteur de romans d’aventures, surtout dans l’Amérique du XIXe siècle. Il succède à Gabriel Ferry dans ce genre, avec une notoriété plus grande, mais aussi plus de schématisation dans la structure de ses récits et une simplification de ses thèmes.

Il était hideux à voir, son crâne à vif, son visage sur lequel coulaient incessamment des flots d'un sang noir, contracté par la souffrance et la terreur, tout son corps agité de mouvements convulsifs, inspiraient l'horreur et le dégoût. .

Ou encore :

On fit donc grâce à la malheureuse des esquilles de bois enfoncées sous les ongles, des mèches soufrées attachées entre les doigts, du masque de miel appliqué sur le visage afin que les abeilles viennent le piquer […] et l’on prépara le bûcher sur lequel elle devait être brulée.

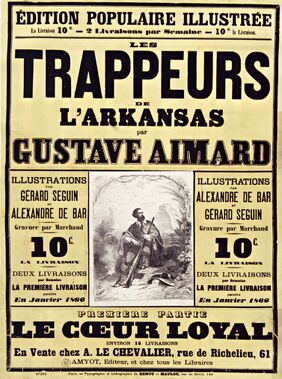

Ces deux extraits des Trappeurs de l’Arkansas donnent une idée de la cruauté brutale de certaines scènes des ouvrages de Gustave Aimard, ce qui, peut-être, lui assura sa notoriété. Mais cette réputation était aussi, et peut-être surtout, imputable à sa biographie. Car la vie de cet auteur de récits d’aventures est en elle-même un véritable roman.

On croit la connaître, notamment grâce à des indications livrées par lui dans ses différents ouvrages (par exemple Par mer et par terre), mais leur auteur étant porté à l’exagération, ces informations se contredisent d’un récit à l’autre, et la plupart du temps les critiques littéraires emploient à son propos des expressions comme "il semble", "on dit", "on suppose"... Cette vie est autant rêvée ou inventée que réelle. On sait qu’il est né le 13 septembre (ou octobre) 1818, et tout de suite abandonné par ses parents biologiques. Lui pense être fils de maréchal d’Empire ; certains chercheurs pensent à un certain Sébastiani, qui fut ministre de Louis-Philippe et ambassadeur de France en Angleterre. Toujours est-il qu’au bout de quelques années, il est adopté par une famille, les Gloux, qui lui donne le prénom d’Olivier. Mais le jeune Olivier est un enfant turbulent et rebelle. Aussi, dès ses neuf ans, il est éloigné de sa famille et envoyé comme mousse sur un navire. Il va ainsi parcourir l’Europe et l’Amérique, ses capitaines faisant à l’occasion du trafic d’armes, peut-être même d’esclaves. A dix-sept ans, il s’engage dans la Marine royale. Mais, rétif à l’autorité, il subit de nombreux châtiments corporels, dus à son indiscipline. C’est pourquoi il finit par déserter au bout de quatre ans, en 1839, au Chili. Il a 21 ans.

Alors commence sa vie aventureuse et peut-être en partie fantasmée. Il aurait participé (le conditionnel est de rigueur) aux mouvements luttant contre le dictateur argentin Rosas (voir son roman Rosas, 1867). Il écume les tavernes d’Amérique du Sud. Il aurait même été vendu comme esclave en Patagonie (cf. Les Guaranis, 1864). Un jour, il gagne au jeu une forte somme, qui lui permet de s’acheter une goélette. Il se fait alors pêcheur de perles dans le Pacifique, puis, pour une raison que l’on ignore, on le retrouve trappeur au Mexique (on disait coureur des bois, plus poétique peut-être). Il se frotte aux Indiens, notamment aux Apaches, mais va vivre chez des Comanches pendant près de quatre ans. Il y prend femme, et certains suggèrent qu’il en aurait eu un enfant. Soudain, en 1847, il retourne en Europe, où il parcourt l’Espagne, l’Italie, la Suisse, pousse jusqu’en Turquie, où il s’engage pendant un temps, au côté de l’imam Shamill, contre les Russes dans le Caucase. En 1848, sa désertion amnistiée, il est à Paris en tant que garde national. Mais assez vite, il retourne au Mexique, qui semble lui manquer, dans le sillage des tous ces français attirés par la découverte de l’or en Californie. Il semble qu’il participe à la folle expédition de l’aventurier Raousset-Boulbon qui tenta, en vain, de se créer un royaume dans la Sonora entre 1852 et 1854, et qui finira fusillé par les Mexicains. Lui abandonne cette équipée bien avant, mais il en tirera plus tard une trilogie : La Grande Flibuste, La Fièvre de l’or et Curumilla (1860).

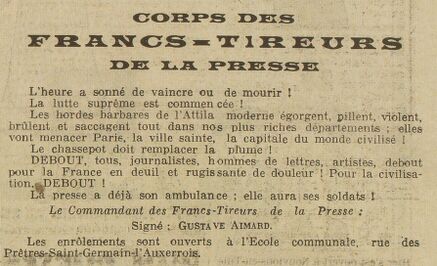

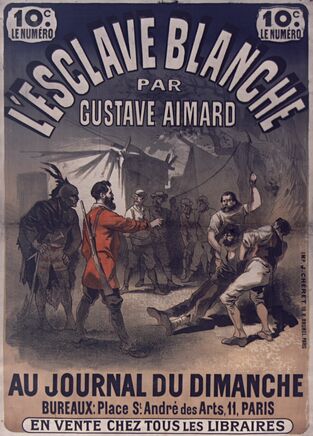

Il revient en France en 1854, où très vite il épouse une artiste lyrique de son âge, Adèle Demoreau, qui est déjà veuve et mère d’une fillette de santé fragile et qui mourra assez jeune, à 39 ans. Il commence à publier des textes : le premier est La Tour des hiboux, dans Le Journal pour tous le 9 février 1856. Son récit le plus fameux, Les Trappeurs de l’Arkansas, est publié deux ans plus tard, en 1858. Il connaît un grand succès, et Gustave Aimard (il signe de ce nom, qui deviendra son patronyme officiel) est lancé. Il devient membre de la Société des Gens de Lettres, et écrit beaucoup. Et vite : douze romans en 1867, par exemple. Tous des histoires d’aventures. Il fait paraître dans les journaux ses feuilletons, comme Le Moniteur, la Presse ou La Liberté. En 1870, il crée un Corps des francs-tireurs de la Presse pour lutter contre les Prussiens. Mais, tombé malade, il se démet de son commandement assez rapidement. Il va en revanche écrire quelques histoires patriotiques sur cette guerre (La Guerre sainte en Alsace en 1871, Les Scalpeurs blancs et Les Aventures de Michel Hartmann en 1873). La fin des années 1870 voit sa notoriété diminuer, ainsi que ses ventes. Il va demander alors des subventions diverses pour une raison ou une autre, en plus de la pension que lui accorde généreusement l’éditeur Dentu.

Il existe douze récits co-signés par Gustave Aimard et Jules Berlioz d’Aurillac publiés en ces années-là. Ces romans (Jim l’Indien, Le Scalpeur des Ottawas, L’Aigle noir des Dacotahs, etc. ) sont parus d’abord sous le seul nom d’Auriac dans les années 1867-1868), mais réédités une quinzaine d’années plus tard avec le nom d’Aimard, pour profiter de textes déjà écrits pour l’un et de la notoriété (déclinante) pour l’autre. Et de toute manière, il semble qu’ils ne soient que des traductions ou des adaptations de romans anglo-saxons.

En 1879, il repart en Amérique du Sud, cette fois-ci au Brésil, où il aurait été reçu par l’Empereur lui-même, ce qu’il relate dans un récit posthume, Mon dernier voyage, Le Brésil nouveau (1886). Il pousse jusqu’au Paraguay, mais il revient en France en 1881 avec un zona douloureux, qui va se transformer en eczéma et en érysipèle. Il tombe malade en juillet 1882. D’abord interné à l’hôpital Saint-Louis, il est transféré à celui de Sainte-Anne, car sa santé mentale est chancelante. Devenu sans le sou, atteint de la folie des grandeurs, il décède le 20 juin 1883.

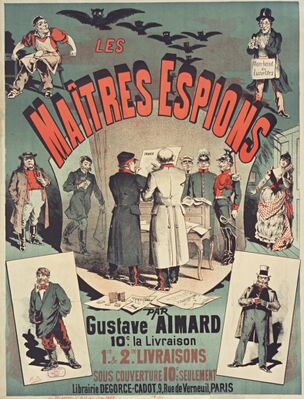

Gustave Aimard était un personnage réfractaire, voire récalcitrant. Il a rédigé plus de soixante-cinq romans "emplis de batailles, de fuites et d’enlèvements", selon le Dictionnaire du roman populaire francophone. Son œuvre n’est faite que de récits d’aventures de toutes sortes. Il y a des histoires presque autobiographiques (ou présentées comme telles) et d’actualité (ses romans sur la guerre de 1870), mais aussi des narrations historiques (Les Vauriens du Pont-Neuf se déroulent au XVIe siècle). Il y a des textes situés en France (Les Invisibles de Paris, Les Peaux-Rouges de Paris) et des tableaux exotiques (Les Vaudoux). Il y a aussi beaucoup de légendes de la flibuste, comme par exemple Ourson-tête-de fer ou sa série sur les Rois de l’Océan qui comporte sept ou huit volumes (comme Les Aventuriers, Les Bohèmes de la mer, Le Forestier ou encore Les Titans de la mer) se passant au XVIIe siècle, avec ses pirates, ses abordages et ses personnages truculents (par exemple Vent-en-Panne). Il met ainsi en valeur la figure du flibustier, plus aventurier que bandit, et qui sera amené à un succès plus grand encore au XXe siècle.

Mais ce qui l’a fait connaître et reste de loin son œuvre la plus importante et la plus renommée, c’est son apport au Far-West (le mot "western" n’est venu qu’après 1900, avec le cinéma, et cela racontait autre chose). Il a poursuivi et agrandi encore le succès de Gabriel Ferry, qui avait créé le genre en France. "Ses œuvres […] lui ont valu de son temps le titre de "Fenimore Cooper français", ce qui est sans doute quelque peu exagéré" comme le souligne L’Encyclopédia Universalis. Ils trouvent place dans toute l’Amérique, de la Patagonie (Les Guaranis), et plus généralement l’Amérique du Sud (Le Grand Chef des Aucas) au Canada (La Belle Rivière ou Le Souriquet). Mais c’est surtout le sud des Etats-Unis et le Mexique qui attirent son attention. D’ailleurs leurs titres tracent un portrait de cette Amérique : Les Bandits de l’Arizona, Les Flibustiers de la Sonora (une pièce de théâtre !), Les Outlaws du Missouri, Les Trappeurs de l’Arkansas, mais aussi Les Pirates des prairies, Le Batteur de sentiers ou Les Bisons blancs.

Les véritables romans d’Aimard, à l’image de ses Trappeurs de l’Arkansas, se veulent un reflet de la réalité. C’est d’abord ce que retient le préfacier de la première édition de ce roman :

C’est sa vie qu’il raconte, ses espoirs déçus, ses courses aventureuses. Les mœurs qu’il décrit ont été les siennes, les Indiens dont il parle, il les a connus. En un mot, il a vu, il a vécu, il a souffert avec les personnages de ses récits.

C’est cet aspect véridique qui apparaît dans toutes les critiques de l’époque et qui les impressionne. Pourtant ses narrations utilisent souvent les mêmes procédés : les thématiques de l’abandon et/ou de l’adoption (ce qui peut se comprendre dans son cas), celui de l’Ouest américain, et aussi les Indiens, à la fois nobles et féroces, fiers et cruels. Il reprend la rhétorique de Gabriel Ferry, tout en la simplifiant et en la systématisant. Ses textes utilisent souvent une formule semblable : un groupe d’Indiens ou de bandits, mené par un homme à la fois noble et pervers, massacrent des innocents, épargnant une jeune femme, qui sera sauvée par un trappeur aidé d’un jeune aristocrate et d’un autre groupe (Indiens ou chasseurs d’origine européenne). Après un combat particulièrement sanguinaire, les méchants sont à leur tour exécutés et le tout se termine par un mariage, alors que le coureur des bois retourne à sa Nature bien aimée.

On a souvent des personnages qu’on retrouve d’un roman à l’autre : Balle-Franche, Cœur-Loyal, Belhumeur, etc. Il en est de même pour certains épisodes emblématiques : tuerie de masse, intrigue sentimentale, retournements de situations échevelées et échanges d’identité innombrables. Avec des personnages stéréotypés : trappeurs qui se fondent dans un environnement indompté, aristocrate chevaleresque et vierge effarouchée, opposition entre des Apaches fourbes et des Comanches impétueux, mais tous condamnés par l’Histoire à une disparition plus ou moins proche. Car l’Indien est ambivalent chez Aimard : à la fois généreux et féroce, il est le symbole d’une liberté primitive qu’a perdue l’homme blanc, mais il est condamné par l’Histoire à une extinction inévitable. Et ce qui fait aussi sa réussite dans le lectorat est sa description de paysages encore peu connus des lecteurs européens. Et surtout une violence inhabituelle dans la littérature populaire de l’époque, avec ses scènes de torture qui reviennent régulièrement dans ses récits.

En revanche, l’écriture d’Aimard ne rassemble pas les suffrages. C’est ce suggère Paul d’Ivoi dans Le Courrier de Paris : "j’applaudis au livre de M. Aimard, sans m’arrêter à ces critiques de détails et du style qui n’auraient aucune importance". Car cet écrivain rédige vite, et il ne se relit peut-être pas toujours : il y a dans ses textes des contradictions flagrantes, une ponctuation parfois fantaisiste, des répétitions d’expressions toutes faites, des formules stéréotypées qui reviennent tout le temps (descriptions des Indiens ou des paysages), des intrigues trop répétitives. Il pille d’autres feuilletonistes, sans s’oublier lui-même. C’est ce qu’a remarqué le journaliste de La Petite Revue du 21 mai 1864 qui compare mot à mot son Araucan et son Chasseur d’abeilles.

Et pourtant Gustave Aimard est encore lu. Les Trappeurs de l’Arkansas ont par exemple connu une trentaine de rééditions, dont deux depuis une vingtaine d’années (2001 et 2018). Et quelques autres titres également. Les auteurs de littérature populaire du XIXe siècle ne sont pas nombreux à connaître cette pérennité. Après avoir été considéré en son temps à l’égal d’un Eugène Sue ou d’un Paul Féval, qui étaient ses contemporains, il continue, de façon certes moins ample, à être apprécié par le lectorat d’aujourd’hui, en offrant son lot d’aventures et de Far-West, a contrario de la mythologie du western. Il est devenu en quelque sorte le symbole d’une Histoire européenne de l’Ouest de l’Amérique.

Pour aller plus loin

- Bastaire, Jean. - Sur la piste de Gustave Aimard : trappeur quarante-huitard. - Amiens : Encrage, 2003.

- Rocambole, 13, hiver 2000, dossier Gustave Aimard

Ajouter un commentaire