Les Corps amoureux en un siècle libertin

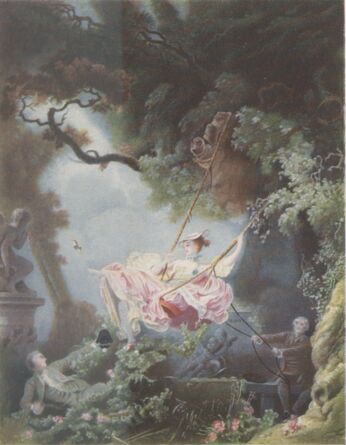

Le XVIIIe siècle est traversé par des représentations de moments galants, chastes ou libertins. Autant d’images dans lesquelles les corps s’exposent, où la chair s’offre au regard. Chez François Boucher, Antoine Watteau ou Jean-Honoré Fragonard, on découvre une construction fantasmatique du désir jouant de la complicité du spectateur.

À partir de la Régence, une grande partie des élites françaises adopte le « libertinage » et mène une quête hédoniste du plaisir sensuel. Les sphères artistiques et littéraires y trouvent de nouveaux jeux pour construire des peintures qui surprennent le regard du spectateur et dévoilent les corps sans référence à la peinture d’histoire. Les fables mythologiques de l’Antiquité deviennent l’emblème d’une peinture frivole, voire licencieuse, destinée au décor des boudoirs et de « petites maisons » pour une clientèle d’amateurs libertins. Les intérieurs rocaille du Paris de Louis XV se parent de la thématique des amours déshabillés des dieux, comme en joue Jean-Honoré Fragonard dans cet amour dénudé.

Siècle d’or du livre illustré, le XVIIIe siècle voit paraître de nombreux ouvrages licencieux, dont les Contes de Jean de La Fontaine. Des livres lascifs sont diffusés sous le manteau et connaissent un grand succès. François Boucher délaisse les références académiques pour magnifier la femme galante dans des esquisses et des peintures de petit format. Celles-ci sont collectionnées par des financiers, des aristocrates, des courtisanes, et ornent des boudoirs et des petites maisons. Certains établissements disposent de véritables salons de peintures érotiques.

Au cours du XVIIIe siècle prospère un ensemble de dispositifs de production et de diffusion de livres prohibés. Ce commerce illicite est très lucratif. Des myriades d’imprimeries clandestines s’installent à Paris et dans tout le royaume. Dans ce contexte de circulation de l’imagerie licencieuse se développe une image lascive de couples en quête d’hédonisme libertin. Boucher commence à façonner une imagerie galante autour de vues pastorales parfois inspirées par les contes de La Fontaine et adapte les images à un désir mondain, réalisant souvent des commandes décoratives pour des résidences.

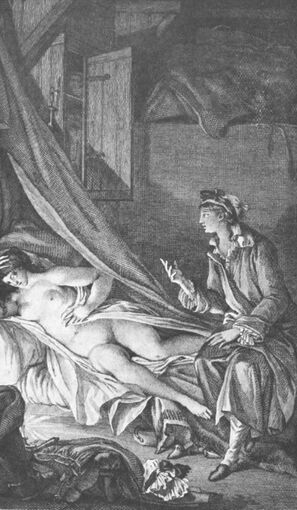

Boucher, Fragonard et Watteau jouent un rôle dans l’expansion de l’image dans le domaine du livre. Leurs compositions se diffusent via les estampes auprès du public et peuvent être collectées en feuilles séparées ou rassemblées en recueils. Ces peintres du désir sont intéressés par les entreprises éditoriales littéraires ambitieuses et illustrées. L’œuvre de Watteau est ainsi largement diffusée grâce aux éditions gravées. Fragonard se plaît aussi à illustrer des scènes populaires et charnelles, à la manière des peintres flamands. Ce désir poissard trouve ses sources dans le genre littéraire instauré par les récits du comte de Caylus et par des opéras comiques. Chez Boucher, les chairs retrouvent l’allure de celles peintes par Rubens, tandis que Fragonard propose des scènes dévoilées dans des étables, où des couples sont affalés dans le foin, les gestes masculins vigoureux attisant l’intérêt du spectateur.

consultable sur le site Les Essentiels de la BnF

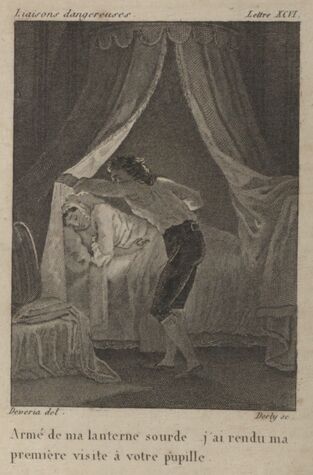

C’est à coup de lavis et avec des empâtements de peinture que Fragonard rend les carnations et joue avec les différentes teintes de la chair, tantôt rose, blanche, laiteuse ou rosâtre, montrant jusqu’aux marbrures des veines sous la peau. Autour de 1770, le peintre se tourne vers des compositions plus complexes autour de l’amour, se référant à la poésie amoureuse antique. Mais c’est en s’inspirant du roman de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782), que le peintre propose un nouvel imaginaire érotique caractéristique de l’époque. Dans Le Verrou, il réalise une composition ambiguë, dans laquelle un homme dévêtu entraîne dans une chambre une jeune fille qui semble réticente. Le spectateur assiste à une manipulation perverse du désir libertin. Mais à la suite des romans de Samuel Richardson et de Jean-Jacques Rousseau, le libertinage sera dévalué et la pratique du viol sera dénoncée.

Avec ce roman épistolaire, Laclos s'inscrit dans la tradition des lettres et mémoires retrouvés. Le jeu de Madame de Merteuil et de Valmont, construit autour d’un piège infernal, prône un libertinage diabolique. Le lecteur assiste au chassé-croisé des lettres et découvre un événement décrit par plusieurs points de vue dans une vision panoramique et intime, qui lui permet de jouir des manipulations. C’est avec ce même regard, qui conduit au cœur de l’intimité des couples, que les peintres vont modifier l’approche visuelle des corps et impliquer davantage le regard du spectateur, avec des jeux de rideaux qui s’ouvrent, d’alcôves que l’on devine, de portes entrouvertes, de tissus qui dévoilent progressivement les chairs.

Ajouter un commentaire