Guevara, Montaigne, Gracián : le goût, plus moral qu’esthétique ?

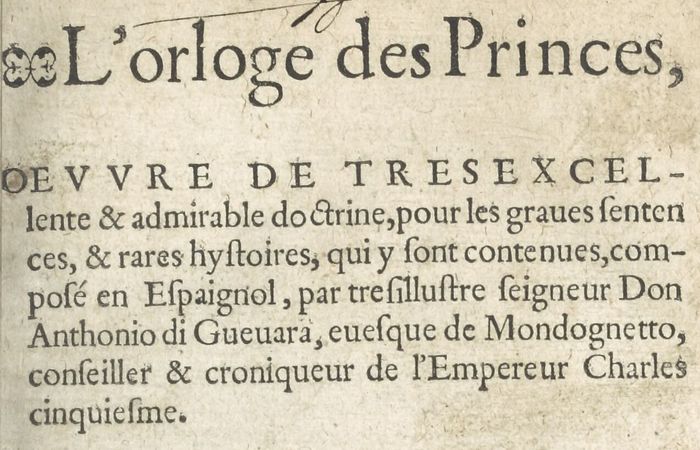

Une décennie après le Courtisan de Baldassare Castiglione paraît un ouvrage intitulé L’Orloge des princes. L’auteur, Antonio de Guevara (1481-1545), moine franciscain, prédicateur à la cour de Charles Quint, est également un humaniste qui propose un traité pour les princes et les courtisans.

En adaptant avec succès le stoïcisme (de Marc-Aurèle plus particulièrement) à la doctrine chrétienne, Guevara s’inspire lui aussi d’une pensée de l’Antiquité. Cet ouvrage qui déploie de grandes qualités de style, travestit néanmoins la pensée antique en accordant à ses personnages une sagesse toute chrétienne rêvant d'une société idéale, plus humainement équitable... Traduit dans toute l'Europe, cet ouvrage s'affirme surtout comme un manuel d'instruction des gentilshommes et des princes, mais il aborde également nombre de thèmes de la vie quotidienne, comme le mariage, l'adultère et la vie ordinaire dans le couple.

Dans la continuité des traités destinés aux princes, Montaigne va à son tour réfléchir à la question, mais il va davantage s’inspirer du penseur italien que du moine espagnol. Ce à quoi Castiglione avait pensé pour son Courtisan dans un registre social et esthétique, Montaigne va l’élever à un questionnement anthropologique et moral. La question qui reviendra de manière incessante dans les Essais sera celle de l’homme : « L’estude que je fay, duquel le subject c’est l’homme. » Ou, en résumant cette attitude dans la transposition intégrale – entre autres – de ce passage du Courtisan : « Pensare piu a ogni altra cos ache a quello » en français par « On pense ailleurs. »

Essais, Paris, 1588, "exemplaire de Bordeaux" annoté par Montaigne

Le Courtisan de Castiglione recherchait une perfection morale qui l’élevait au-dessus de la foule et le tenait éloigné des gens affairés, dépourvus d’humour, sans dignité dans leur zèle pour réussir et dont leur empressement à servir leurs propres intérêts les prédisposait à la servitude. Toutefois, Montaigne, pas plus que Castiglione, ne se présentera en maître de morale ni en exemple de vertu, mais en observateur des mœurs humaines dans leur complexité.

Comme Castiglione, l’objectif de Montaigne n’est pas de proposer une réforme des conduites ni l’élaboration d’une science de l’homme, mais une réforme du jugement, un dégonflement de la vanité humaine en initiant une lutte contre « la trop bonne opinion que l’homme a de soy. »

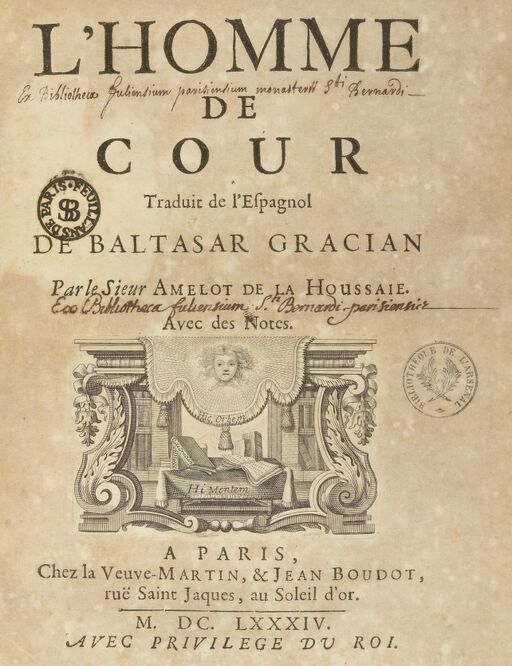

Baltasar Gracián, L'Homme de cour, Paris, 1684

Un peu plus d’un siècle plus tard, en 1647, à Huesca, petite ville du nord de l’Espagne, sera publié un nouvel ouvrage s’adressant à l’homme de cour, il s’agit de l’Oráculo manual y arte de prudencia de Lorenzo Gracián. Ce nom d’auteur est un pseudonyme utilisé pour éviter la censure du Collège jésuite. Composé de trois cents aphorismes commentés, ce texte sera traduit en français en 1684, avec pour titre L’Homme de cour par Amelot de la Houssaye qui rétablira le vrai nom de l’auteur, Balthasar Gracián. Dans cet ouvrage, Gracián poursuit à son tour la réflexion morale initiée par Castiglione avec son concept de sprezzatura. Lui non plus ne donne pas seulement des conseils pour arriver à être avisé, intelligent, et prudent en société, il va expliquer en quoi le goût est plus moral qu’esthétique. En fait, Gracián part de l’idée que le goût sensible, celui qui nous est le plus intime, le plus animal est en réalité l’ébauche de la distinction, qui elle, se réalise dans l’appréciation des choses de l’esprit. Il va situer le goût à égale distance de la pulsion sensible et de la liberté spirituelle. En réalité, Gracián spiritualise notre animalité.

Pour aller plus loin

- Baldassar Castiglione, Le livre du courtisan, présenté et traduit de l'italien d'après la version de Gabriel Chappuis (1580) par Alain Pons, Paris, G. Lebovici, 1987.

- L'exposition L'Invention de la Renaissance, l'humaniste, le prince et l'artiste, jusqu'au 16 juin 2024.

- Le billet de blog La sprezzatura ou l'expression de soi par le style

- Le billet de blog Comment Montaigne écrivait ses Essais : l'Exemplaire de Bordeaux

Ajouter un commentaire