Que toute femme choisisse elle-même sa destinée ! Le droit à l'avortement avant la loi Veil

Près de cinquante ans après le vote de la loi Veil de 1975, le Parlement, réuni en Congrès à Versailles le 4 mars 2024, a approuvé le projet de loi permettant d'inscrire l'IVG dans la Constitution (loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse).

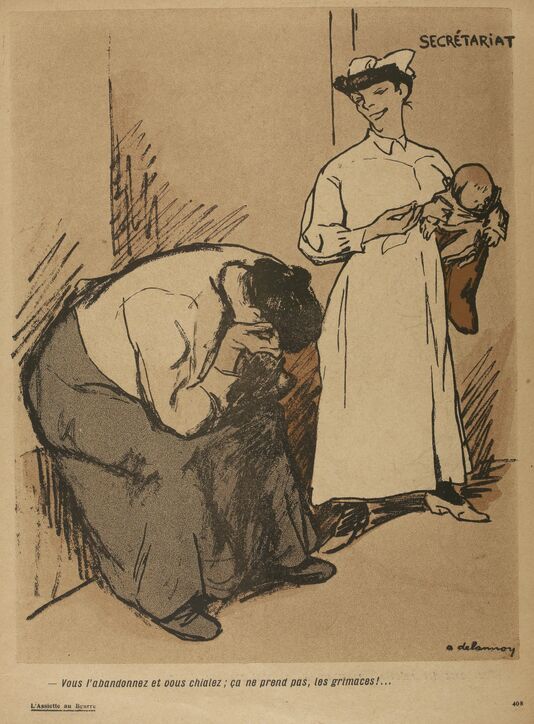

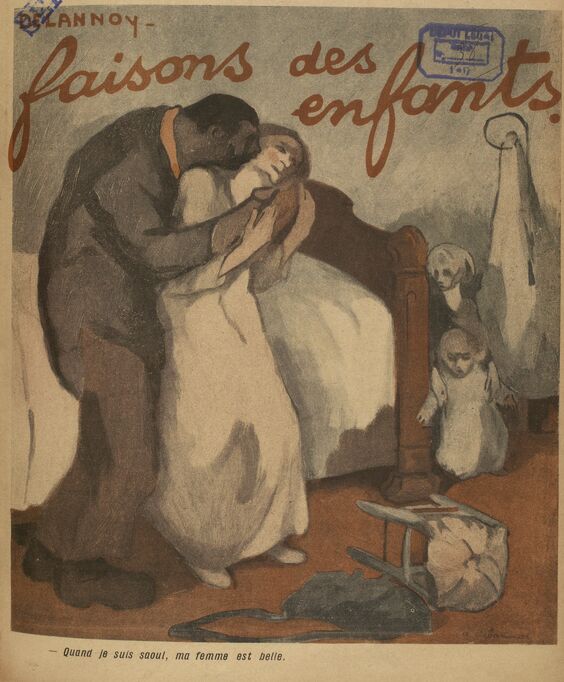

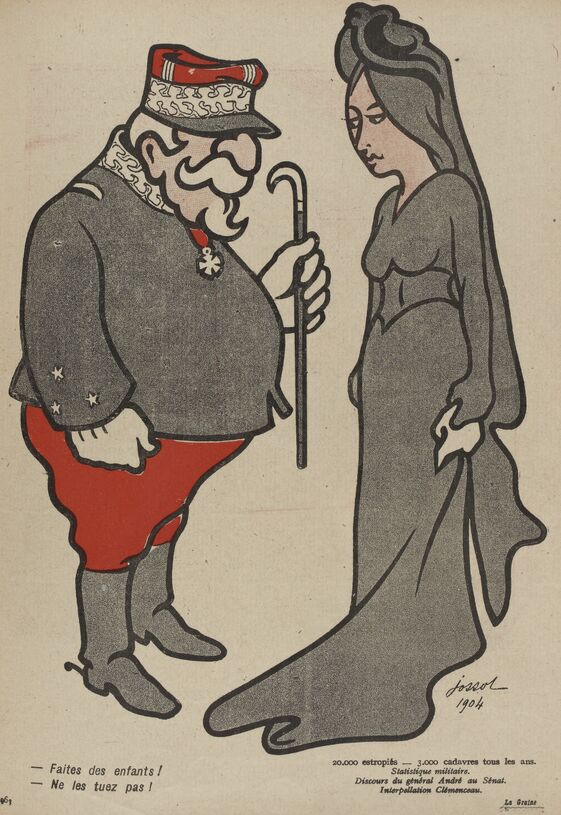

L'Assiette au beurre, 13 avril 1907

Afin de réaffirmer et de protéger la liberté des femmes de recourir à l'IVG, alors que le droit à l'avortement est aujourd'hui en recul dans plusieurs pays étrangers, comme aux États-Unis, ou même en Europe, cette révision constitutionnelle insère un nouvel alinéa dans l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel : "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". A cette occasion est republié le billet de Nejma Omari sur le droit à l'avortement avant la loi Veil.

L’histoire du droit à l’avortement est une histoire heurtée, jalonnée de victoires et de régressions. Alors que le 30 décembre dernier l’Argentine légalisait l’interruption volontaire de grossesse après plusieurs années de débats, le gouvernement polonais a décrété en octobre un durcissement radical de la loi déjà très restrictive sur l’avortement, malgré les vives protestations et mobilisations. À Malte, l’avortement est totalement prohibé et celles qui y ont recours clandestinement risquent jusqu’à trois ans de prison. Ainsi aujourd’hui encore, l’IVG reste un enjeu majeur pour des millions de femmes qui doivent redoubler de stratagèmes afin de mettre un terme à une gestation non désirée. En France, depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, les femmes n’ont plus à batailler pour ce droit. Mais qu’en était-il avant ? Quels étaient les lois, les pratiques et les discours qui encadraient l’avortement ? Et quelles sont les figures majeures de cette longue lutte pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps ? Si la pratique de l’avortement remonte à l’Antiquité, elle s’intensifie particulièrement au 19e siècle avec l’avènement de la civilisation industrielle et le développement de moyens techniques révolutionnant les usages. Cependant, en tant qu’atteinte au droit sacré à la vie ou encore crime antipatriotique nuisant au dynamisme démographique, l’avortement fait l’objet de sévères répressions. La conquête du droit à l’interruption volontaire de grossesse est donc un véritable chemin de croix. De la reconnaissance thérapeutique à la loi Veil, en passant par les combats de femmes engagées dans la bataille, retour sur ces étapes cruciales grâce aux documents archivés par Gallica.

Aux sources d’une interdiction : l’article 317 du Code pénal de 1810

Bien que de nombreuses études insistent sur le rôle majeur des lois votées durant la décennie 1920 dans la condamnation des pratiques abortives, c’est en fait l’article 317 du Code pénal de 1810 qui régit l’interdiction d’interrompre volontairement une grossesse.

317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi. Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps dans le cas où l’avortement aurait eu lieu.

Ainsi, cet article du Code pénal donne un cadre légal à un acte déjà lourdement réprimé durant le Moyen Âge sous l’influence de l’Église. En effet, les interdits religieux empêchent les femmes de mettre un terme à leur grossesse, et ce même si leur vie est en danger. Comme l’expliquent Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, « la survie de l’âme de l’enfant est une considération bien supérieure, et peu importe que mère et enfant périssent tous les deux si ce dernier reçoit le sacrement destiné à lui assurer la vie éternelle ». Cette idéologie va donc persister – malgré un affaiblissement durant le siècle des Lumières – et se fixer pendant le premier 19e siècle. Cependant, des voix commencent à se faire entendre en faveur de l’avortement thérapeutique qui permettrait aux femmes d’avoir un recours en cas de danger pour leur santé.

Débats pour une reconnaissance thérapeutique

Au contraire de l’Angleterre, où l’avortement thérapeutique est la règle lorsque surviennent des complications, la France impose que la grossesse soit menée à son terme, quels que soient les risques pour la mère. S’il y a bien une tolérance pour les cas d’urgence depuis un arrêt prononçant, en 1806, l’acquittement d’un médecin qui a tenté une embryotomie sans parvenir à sauver la mère, le Code pénal de 1810 ne distingue pas l’avortement thérapeutique de l’avortement criminel. Il faudra donc attendre les années 1840, avec les publications de revues spécialisées et les ouvrages de médecins et juristes (comme le Dr Halmagrand ou Me Brillaud-Laujardière), pour qu’apparaisse un véritable débat autour de l’avortement thérapeutique. Certes, cette question avait déjà été abordée en 1609 par Louise Bourgeois, sage-femme de Marie de Médicis, mais ces réflexions constituent un hapax et ne seront pas poursuivies.

Louise Bourgeois, Observations diverses sur la stérilité, perte de fruict, foecondité, accouchements et maladies des femmes et enfants nouveaux naiz..., 1609

C’est finalement en 1852, après plusieurs années de discussions, que l’Académie reconnaîtra enfin le droit à l’IVG thérapeutique. Mais qu’en est-il alors de l’avortement pour le seul motif que la grossesse n’était pas désirée ?

L'Assiette au beurre, 13 avril 1907

Avortement et dépopulation : crime antinational ou droit fondamental ?

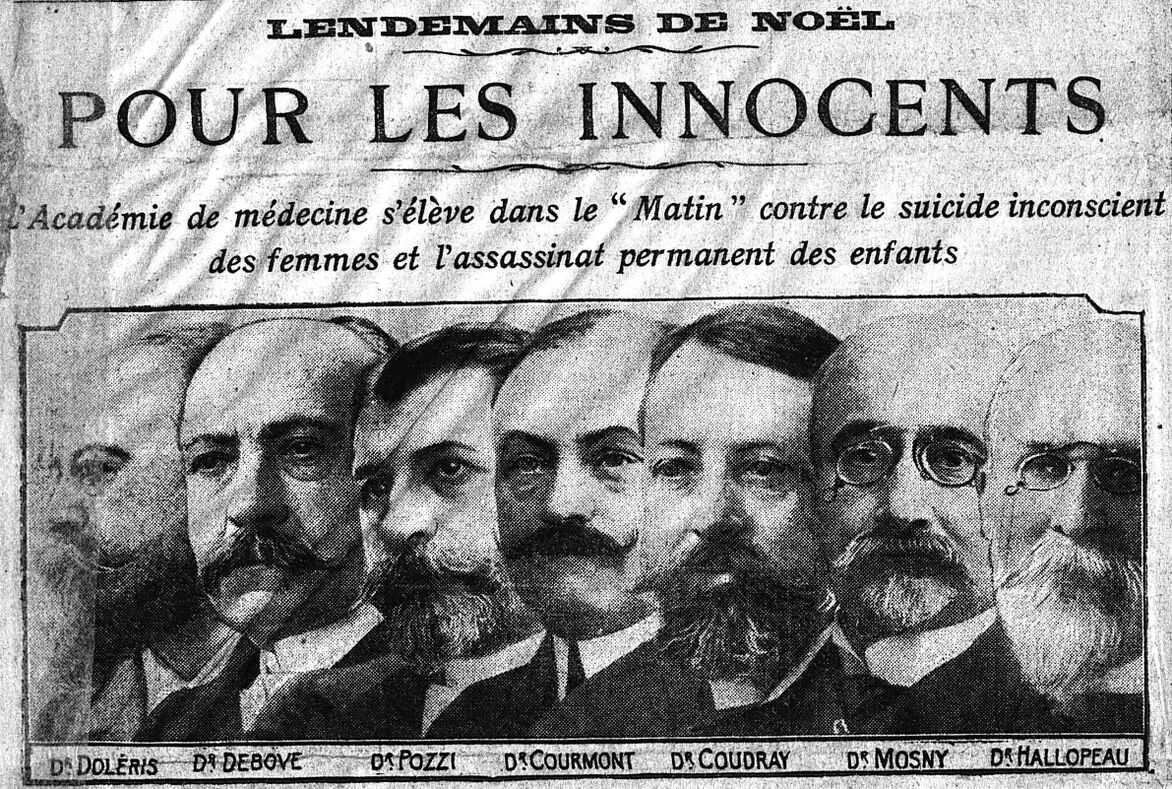

Au tournant du 19e et du 20e siècle, l’avortement devient une question politique et sociale qui occupe le premier plan sur la scène politico-médiatique. Soutenues par les néo-malthusiens convaincus de la nécessité de limiter les naissances, notamment en milieu prolétarien, les thèses en faveur de l’avortement se développent dans la presse et la littérature. Le débat autour de l’interruption volontaire de grossesse s’articule alors autour d’une problématique récurrente : « un embryon est-il un être qui doit être protégé contre le meurtre comme l’enfant ? » Et cet être est-il une personne disposant d’une existence individuelle ? Le 26 décembre 1910, dans un éditorial particulièrement véhément paru à la Une du Matin et intitulé « Pour les innocents », plusieurs sommités médicales, préoccupées par la dépopulation qui menace la France, condamnent fermement l’avortement qu’ils considèrent responsable de « la démoralisation publique » : « c’est un crime social – quelquefois passionnel – mais toujours un crime. Comme tel il doit toujours être condamné et puni avec une grande rigueur », tranche le docteur S. Pozzi. L’accent est alors mis sur le danger que constituent ces opérations clandestines pour la vie de la mère, mais aussi sur la gravité de ces atteintes à la vie des enfants.

Le Matin, 26 décembre 1910

A contrario, dans l’article liminaire de La Dépêche du 2 janvier 1911, le docteur Toulouse considère que la naissance est le facteur déterminant la vie. Il conclut ainsi : « la mère en se faisant avorter ne commet donc pas un crime à l’égard de son enfant en germe, bien que l’acte soit blessant à l’égard de la morale collective actuelle ». Cependant, contrairement aux néo-malthusiens et aux féministes, le docteur Toulouse reconnaît que la gestation est une obligation d’utilité générale pour les femmes qui serait symétrique à l’obligation militaire de l’homme, excepté en cas d’inaptitude à la maternité. Il remet alors la décision entre les mains du médecin, qui, selon lui, serait le seul compétent pour « délivrer prématurément une femme dont la vie est mise en péril par une grossesse vicieuse ». Dans ces conditions, le dernier recours qui s’offre aux femmes souhaitant interrompre leur grossesse sans raison médicale est d’agir en dehors du cadre légal.

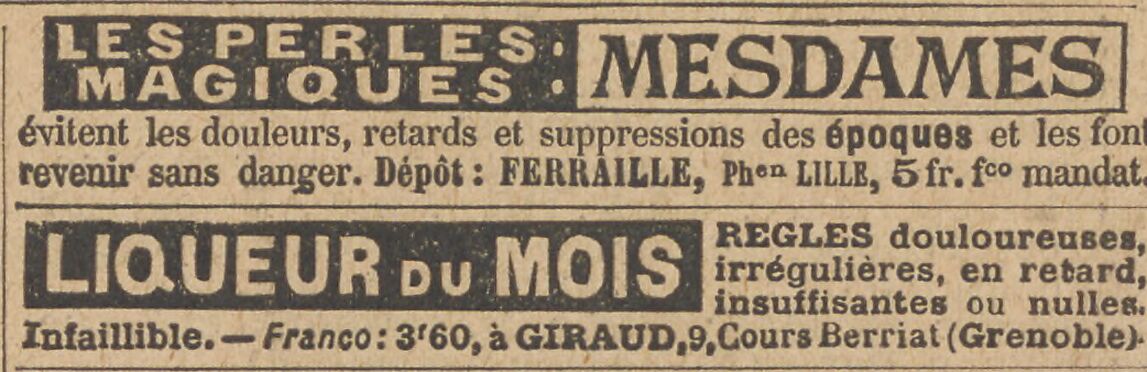

Des pratiques clandestines : médicaments abortifs et « faiseuses d’anges »

Au 19e siècle, la presse a un remède pour tous les maux. Il n’est donc pas étonnant de retrouver à la fin des journaux, et en particulier dans la presse féminine, de nombreuses publicités vantant les propriétés de médicaments miracles censés régler « les retards et suppressions des époques ». « Les perles magiques » ou autres pilules et potions abortives garantissent ainsi ce que la loi interdit : une interruption de grossesse indolore et rapide.

Outre ces méthodes dont l’efficacité semble douteuse, le journal relaie d’autres offres. Alors que la première page du Matin du 26 décembre 1910 médiatise l’indignation de l’Académie de médecine qui s’insurge contre l’avortement, la page 6, réservée à la réclame et aux publicités, foisonne de petites annonces de sages-femmes proposant, de manière à peine dissimulée, leurs services pour des IVG clandestines. Le journal tient donc un double discours qui traduit l’hypocrisie sournoise du corps politique et médical. Les substantifs « discrétion », ou encore « confidente et amie » apparaissent comme des noms de code garantissant le secret de la démarche tandis que la mention « spécialiste » sans complément fait montre d’une certaine expérience dans le domaine de l’avortement illégal.

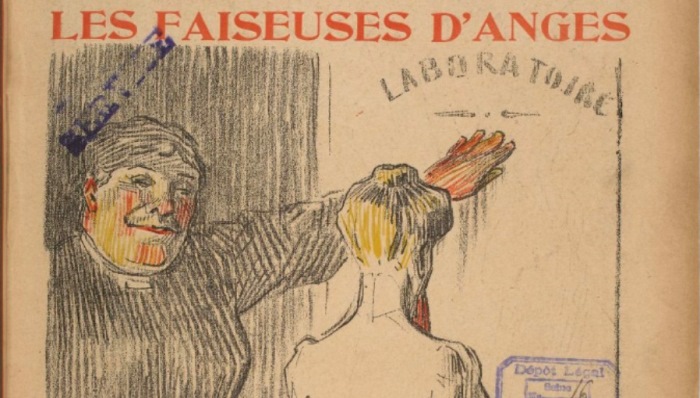

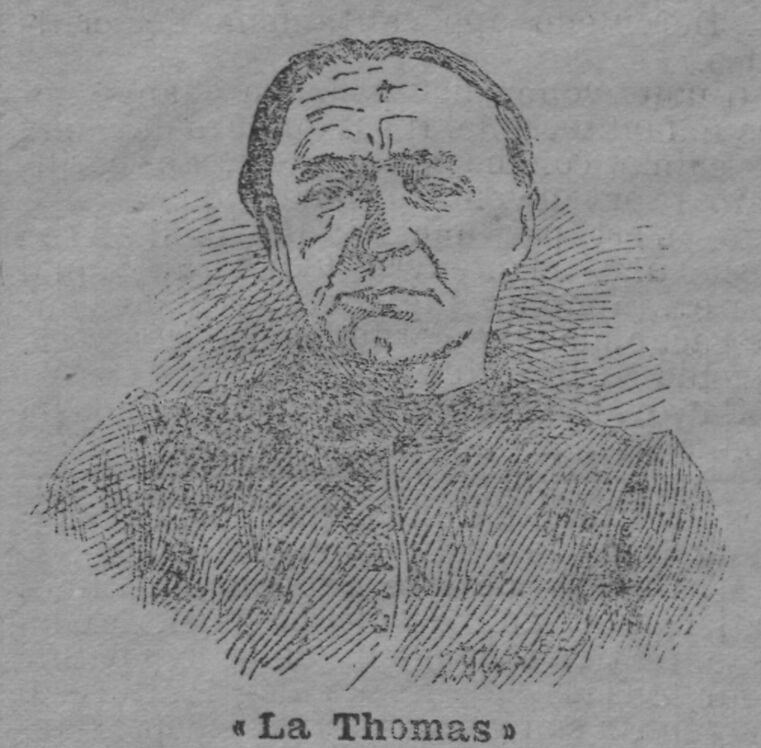

Mais toutes celles qui proposent leurs services ne sont pas médecins. En effet, l’IVG clandestine se révèle être un business florissant dont se saisissent celles que l’on appelait « les faiseuses d’anges » ou encore les « tricoteuses » (car elles se servaient souvent d’aiguilles à tricoter pour percer la poche amniotique).

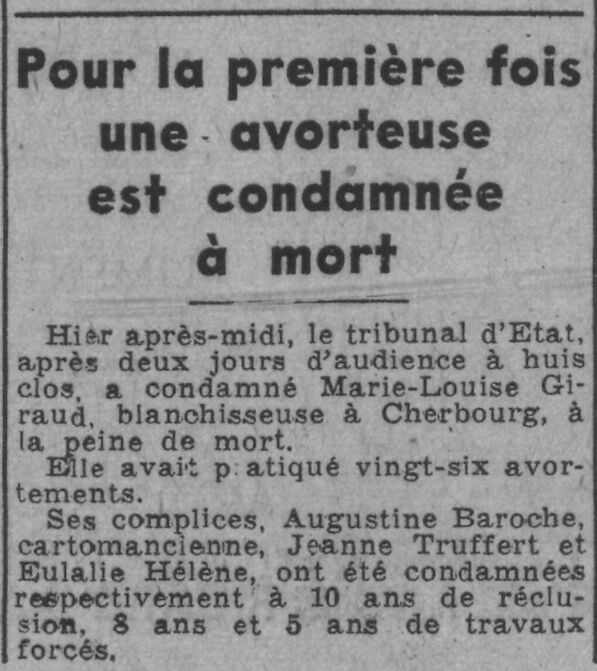

Ce soir, 6 mai 1939

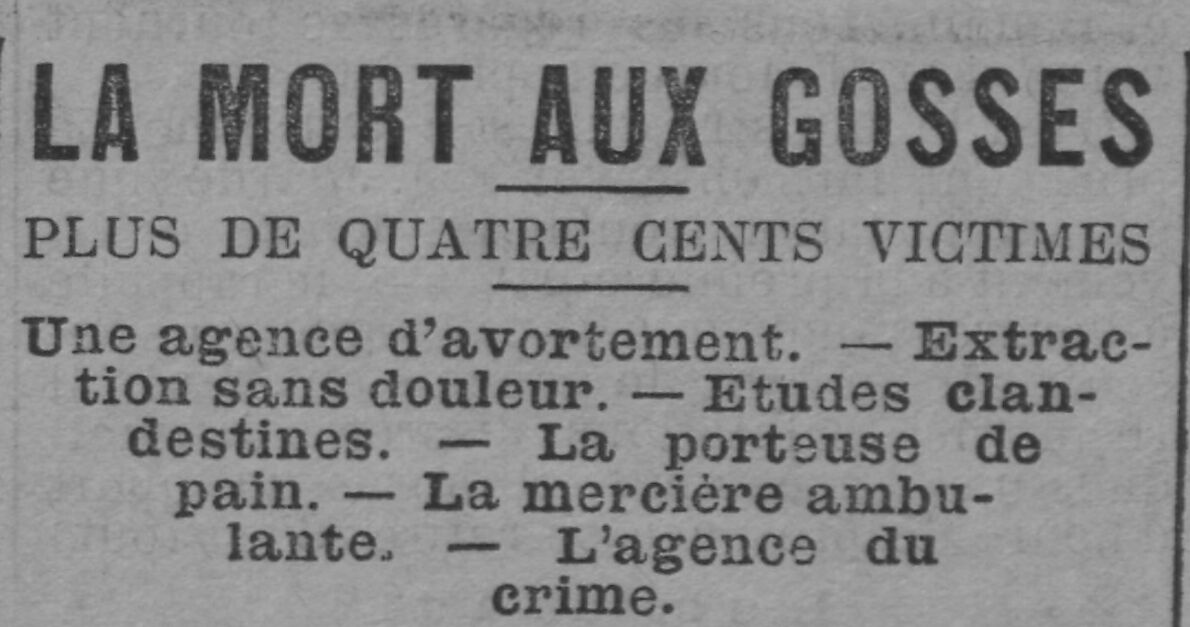

Bien que rentable, cette activité n’est pas sans risque pour les praticiens – qui pouvaient également être des hommes -, comme le montrent les nombreux procès et condamnations dont fait part la presse. L’un des plus spectaculaires est celui de Marie-Constance Thomas surnommée « Mort-aux-gosses » ou encore « l’avorteuse des Batignolles » et condamnée en 1891 à douze ans de travaux forcés pour avoir fait avorter « près de quatre cents jeunes femmes, en l’espace de dix mois » - voire quatre mille selon les aveux rapportés par La Lanterne.

La Lanterne, 16 novembre 1891

Les sanctions encourues peuvent être encore plus lourdes et aller jusqu’à la peine de mort, comme cela sera le cas en 1943, après plusieurs durcissements des lois durant l’entre-deux-guerres.

Du renforcement des restrictions à la libéralisation

Suite à l’affaire des Batignolles, le corps politique décide d’agir contre l’avortement illégal. De nombreux projets germent et finissent par aboutir après la Première Guerre mondiale qui interrompt les discussions sur la question. Alors que la loi du 31 juillet 1920 condamne les provocations à l’avortement, les annonces de sages-femmes ou encore les publicités pour les remèdes réputés abortifs, celle du 27 mars 1923 transforme l’avortement en délit afin qu’il soit plus facile à réprimer. Dans les années 1930, en parallèle de mouvements tels que le birth control, le Parti communiste français réclame la légalisation de l’avortement avant d’adopter, dans la deuxième moitié de la décennie, une position plus vague, proche de la doctrine nataliste, comme le montre l’article de l’Humanité du 31 décembre 1935 intitulé « Au secours de la famille. Réprimer c’est dépeupler » qui se prononce contre les lois répressives de 1920 et 1923 sans pour autant défendre clairement le droit à l’avortement.

« C’est parce que nous sommes opposés comme l’était Lénine, à la fois au “néo-malthusianisme érigé en doctrine sociale” et à la pratique toujours dangereuse de l’avortement rendue plus dangereuse encore par la clandestinité que nous sommes pour l’abrogation des lois inopérantes et criminelles du 31 juillet 1920 de l’article 317 du Code pénal et des lois des 23 avril 1832 et 27 mars 1923 qui répriment l’un et l’autre. »

À partir de 1939, la répression se poursuit avec la promulgation du « code de la famille » et s’accentue encore sous le gouvernement du Maréchal Pétain en 1940. En effet, en 1942, l’avortement peut être reconnu comme crime contre la famille et ainsi être jugé par le Tribunal d’État. Dans ce cas, les accusés encourent des sanctions pouvant aller de cinq ans de prison à la peine de mort. C’est de la peine maximale qu’écope Marie-Louise Giraud, faiseuse d’anges de Cherbourg exécutée le 30 juillet 1943 pour avoir pratiqué 26 avortements illégaux. Contrairement aux procès-monstres du 19e siècle, l’affaire ne fait pas les gros titres - seulement une dizaine d’articles s’intéressent au cas de l’avorteuse - et c’est dans un silence assourdissant qu’est guillotinée Marie-Louise Giraud.

Affiche de propagande de l'Alliance Nationale contre la dépopulation, 1940 / Bibliothèque Marguerite Durand

Séverine (1855-1929)

Première femme à diriger un grand quotidien et collaboratrice régulière de La Fronde de Marguerite Durand, Séverine défend également le droit à l'avortement. Dans un article signé du pseudonyme « Jacqueline » paru à la Une du Gil Blas le 4 novembre 1890, la journaliste justifie l’avortement par les pressions qu’exerce la société sur les femmes. Elle y défend la position suivante : "L'avortement est un malheur, une fatalité – pas un crime".

Madeleine Pelletier (1874-1939)

Première femme médecin aliéniste, Madeleine Pelletier s’habille en homme et revendique des idées extrêmement modernes. Sa lutte pour le droit des femmes à la libre maternité lui vaudra d’être dénoncée pour avoir pratiqué des avortements. Elle sera arrêtée et internée en hôpital psychiatrique.

Nelly Roussel (1878-1922)

Figure majeure de la lutte pour le droit à la contraception, à l’avortement et la libre maternité toutes classes sociales confondues, Nelly Roussel s’oppose à de nombreuses reprises à l’article 317 qu’elle juge « anachronique » et « monstrueux ». C’est l’une des premières en Europe à revendiquer le droit des femmes à disposer de leur corps.

Nelly Roussel, portrait de face (1890-1891) / Bibliothèque Marguerite Durand

Pour aller plus loin :

Anne-Claire Rebreyend, « Sexualités vécues. France 1920-1970 », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [Online], 18 | 2003, 18 | 2003, 209-222.

Christine Bard, Les Filles de Marianne. Histoire des féminismes, 1914-1940, Paris, Fayard, 1995.

Fabrice Cahen, « De l'“efficacité” des politiques publiques : la lutte contre l'avortement “criminel” en France, 1890-1950 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 58 (2011), p. 90-117.

René Le Mée. Une affaire de "faiseuses d'anges" à la fin du XIXe siècle. In: Communications, 44, 1986. Dénatalité : l'antériorité française, 1800-1914. pp. 137-174.

Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, Histoire de l’avortement, XIXe-XXe siècle, Paris, Aubier, 2003.

Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Éditions, 2019.

-

Nejma Omari

Nejma OmariEnseignante et doctorante à l'Université Montpellier 3, Nejma Omari travaille sur les rapports entre presse et littérature au XIXe et XXe siècle.

Commentaires

Avortement Gallica

Remarquable.....

Article sur l'IVG

Bonjour, est-ce qu'on peut télécharger l'article sur l'IVG en format Word ou Pdf? Merci d'avance.

Impression

Bonjour,

Merci pour votre commentaire.

Vous pouvez télécharger cet article en format PDF de la façon suivante : cliquez sur l'icône en forme d'imprimante présente en haut à gauche du titre de l'article, ce qui ouvrira une version imprimable dans un nouvel onglet, cliquez ensuite dans le menu de votre navigateur sur "imprimer", puis choisissez l'option "imprimer dans un pdf".

Si nécessaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : gallica@bnf.fr.

Bien cordialement,

Merci pour cet article fort

Merci pour cet article fort intéressant.

Bravo bel article

J'ai appris beaucoup de choses en lisant cet article.

Et j'ai aussi mieux compris certaines remarques de ma mère qui née en 1940.

Merci.

Ajouter un commentaire