Un, deux, trois, bougez ! Santé et activité physique

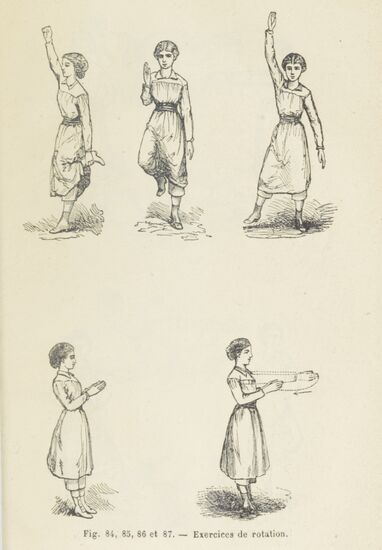

Au-delà d’une pratique intense et de la recherche de performance, concernant une minorité d’adeptes sportifs, le XIXe siècle est la période où l’on prend conscience de l’utilité d’intégrer une activité physique à son quotidien, pour se maintenir en bonne santé, éloigner les maladies, voire accroître sa longévité, non sans quelques visées moralistes qui perdurent au XXe siècle : « Rester au lit quand on a fini de dormir est le propre des paresseux : ils trouveront leur punition dans les maladies qui résultent du manque d’exercice ». Les femmes sont aussi concernées mais elles sont vues comme des êtres plus délicats, devant s’abstenir d’exercices trop brusques pouvant nuire à leur santé ou à leur capacité de reproduction.

Chez soi : pratique avec ou sans matériel

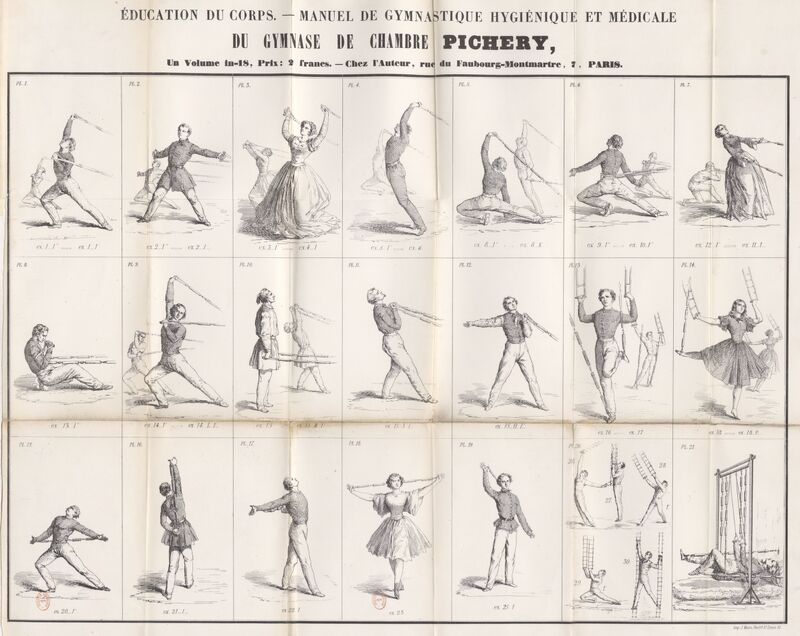

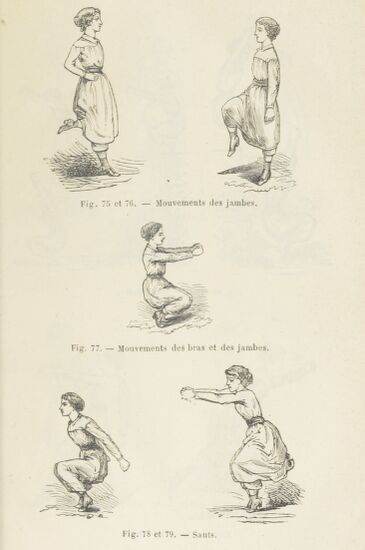

La pratique d’une activité physique régulière peut commencer chez soi, sans équipement particulier. Pour accompagner cette pratique, des manuels d’exercices sont proposés au grand public, tels le Système de gymnastique de chambre, médicale et hygiénique, ou Représentation et description de mouvements gymnastiques n’exigeant aucun appareil ni aide et pouvant s’exécuter en tout temps et en tout lieu, publié en 1856. Pour intensifier les mouvements, il est aussi possible d’utiliser des accessoires – bâtons, petites haltères... – ou des appareils requérant davantage d’investissement et d’espace, comme le gymnase de chambre Pichery. Une planche publiée en 1857 présente différents exercices avec cet appareil, également utilisable par les femmes. Même chez soi, il n’est pas encore réellement question de tenues confortables adaptées à l’exercice. Les hommes sont en pantalon, chemise et gilet ; les femmes portent leurs habituelles robes longues, ou à la rigueur arrivant au genou.

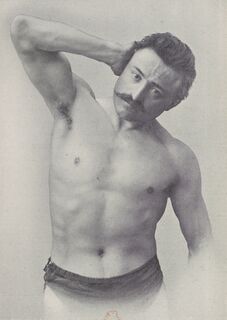

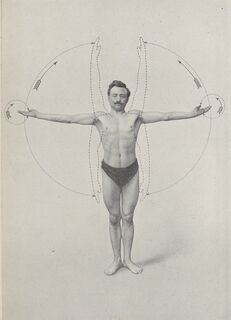

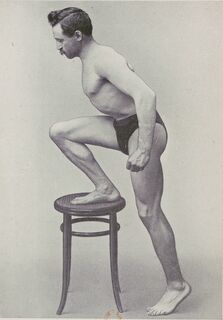

L’iconographie proposée dans les manuels dédiés aux exercices physiques évolue au fil des décennies : si les schémas restent couramment utilisés, l’usage de la photographie s’y développe. Elle permet aux lecteurs de visualiser l’exécution correcte des mouvements et de s’identifier aux modèles. Dans Ma semaine de gymnastique, parue en 1921, l’homme moderne n’est pas seulement élégant, même vêtu d’un simple slip, il a le corps bien dessiné par des exercices réguliers, faciles à pratiquer chez soi avec peu de matériel.

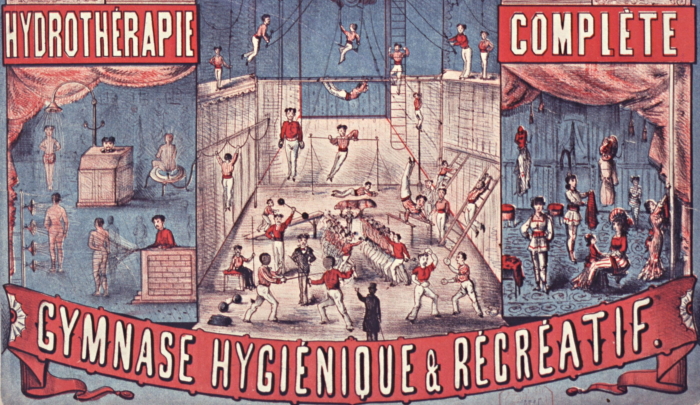

À l’extérieur : gymnases "hygiéniques et médicaux"

-

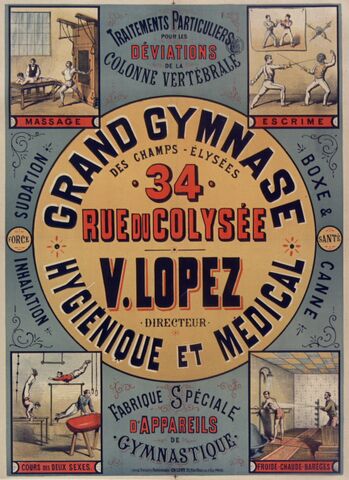

Au Grand gymnase des Champs Élysées, il est possible de pratiquer la boxe, l’escrime ou la canne pour les messieurs, ainsi que la gymnastique avec des cours pour les deux sexes. Le gymnase propose aussi des séances de jets d’eau ou de massage, ainsi que des traitements particuliers pour les déviations de la colonne vertébrale ;

-

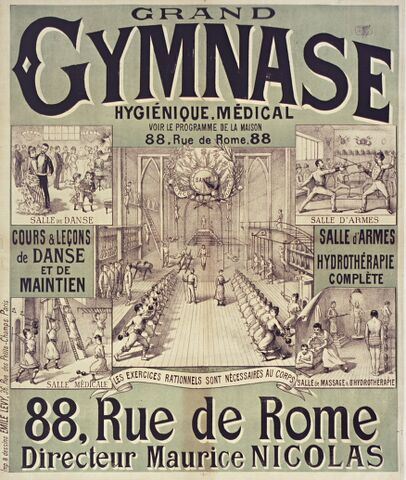

Au Grand gymnase hygiénique, médical, situé au 88 rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare, la mixité semble davantage pratiquée, avec des cours de gymnastique collectifs et mixtes. Réalité ou mirage de la réclame ? Les femmes disposent aussi d’une salle médicale avec des appareils de gymnastique, et les hommes d’une salle d’armes et d’une salle de massage et d’hydrothérapie. Tous, adultes et enfants, se retrouvent dans la salle de danse pour les cours et leçons de danse et de maintien.

À l’école : gymnastique et éducation physique

La pratique d’activités physiques et sportives investit également l’espace scolaire. L’éducation physique devient obligatoire en 1869 dans les lycées impériaux et les collèges communaux, avec le décret signé par Victor Duruy, Ministre de l’Instruction publique. Il est alors question de leçons de gymnastique, qui s’adressent aux jeunes garçons et ne doivent pas être prises sur le temps des récréations. Les motivations sont alors liées à la santé et à l’hygiène, mais aussi à la formation de citoyens patriotes et futurs soldats. Sous le ministère de Jules Ferry, cet enseignement est réaffirmé et étendu en 1880 à tous les établissements d’instruction publique de garçons, mais on continue de débattre de l’intérêt de l’introduction de la gymnastique dans les écoles de filles, dont le principe finit toutefois par être adopté.

L’exercice au grand air : libre comme le vent

Caustier, Eugène. Hygiène à l'usage des élèves de philosophie A et B et mathématiques A et B, 1911

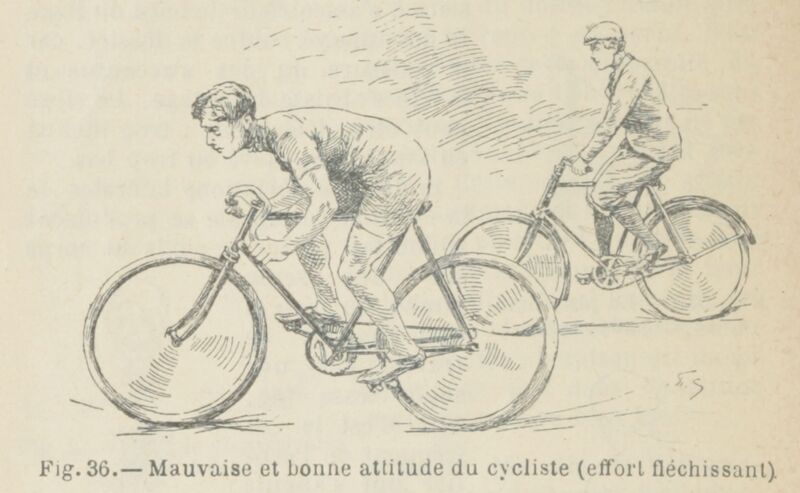

Pratiquer une activité à l’extérieur combine les bénéfices de la dépense physique et du grand air, chers aux hygiénistes. Courir, sauter, se baigner… ou simplement marcher, l’éventail est large. La pratique cycliste recueille de larges suffrages, permettant aussi de se déplacer sur de plus longues distances. Si différents cycles à deux roues sont mis au point dans les années 1810, la pratique ne prend son essor que dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à des innovations techniques permettant d’obtenir des engins plus stables et confortables : chaîne, cadre en acier creux plus léger, freins, pneus en caoutchouc.

Cette nouvelle activité suscite des inquiétudes. S’il se montre favorable à une pratique modérée, l’auteur de Bicyclette et organes génitaux met en garde contre une utilisation trop précoce, trop intense ou employant des équipements mal adaptés. Ailleurs on s’interroge sur les effets psycho-physiologiques de la bicyclette et plus largement sur ses indications et contre-indications. La jeunesse est aussi concernée et les manuels d'enseignement alertent sur la tentation de faire de la vitesse, en se tenant presque couché sur le guidon, attitude jugée mauvaise pour le squelette et le fonctionnement des organes.

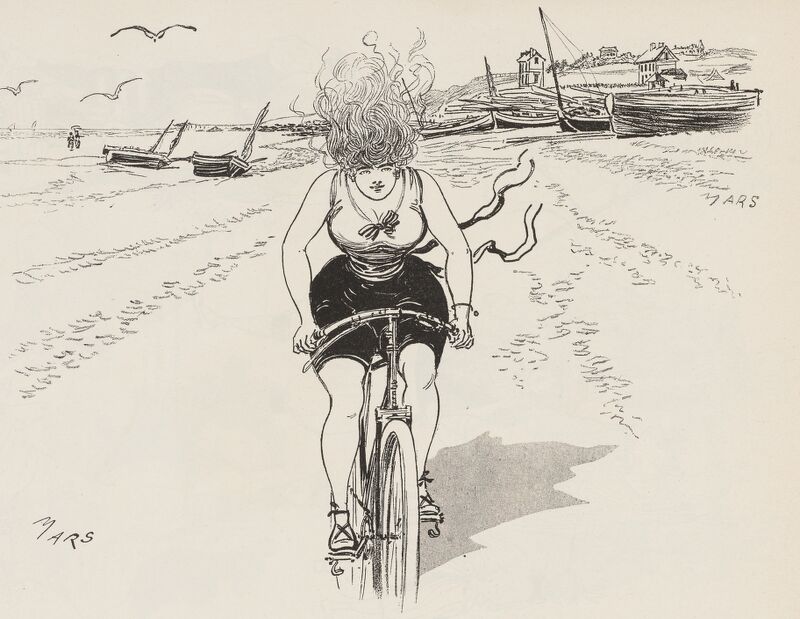

Album Mars. Mesdames les Cyclistes, 1900

Les femmes s’approprient elles aussi l’usage de la bicyclette, déclenchant d’innombrables critiques sur les risques physiologiques liées à cette pratique, mais surtout sur la liberté qu’elle leur procure. Pour pédaler sans être entravées, elles adoptent des jupe-culottes bouffantes qui sont largement brocardées. L’album Mesdames les cyclistes du Belge Maurice Boivoisin, dit Mars, paru en 1900, ne fait pas exception et caricature les femmes cyclistes, l’excentrisme de leurs accoutrements et les relations qu’elles entretiennent avec les hommes. Une planche se distingue du lot : une jeune femme en tenue de bain, seule, bras et jambes nus, pédale joyeusement, cheveux au vent. L'activité physique est ici source d'indépendance et de liberté.

Pour aller plus loin

- Bibliographie Santé et activité physique et présentation d'ouvrages en salle C du mardi 4 juin au dimanche 1er septembre 2024

- Billet Gallica : "Une piscine épargne un hôpital" ! par Agnès Sandras, publié le 11 janvier 2024

- Parcours Gallica Histoire du sport

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

La série "Histoire du sport en 52 épisodes" de Gallica s'inscrit dans la programmation officielle de Paris 2024.

Ajouter un commentaire