"Une piscine épargne un hôpital" !

Présentée par les médecins comme un exercice de gymnastique bienfaisant mais à exercer avec précautions, la natation acquiert une place centrale dans les chics stations thermales et balnéaires du 19e siècle. Une fois popularisée, elle reste parée de vertus médicales.

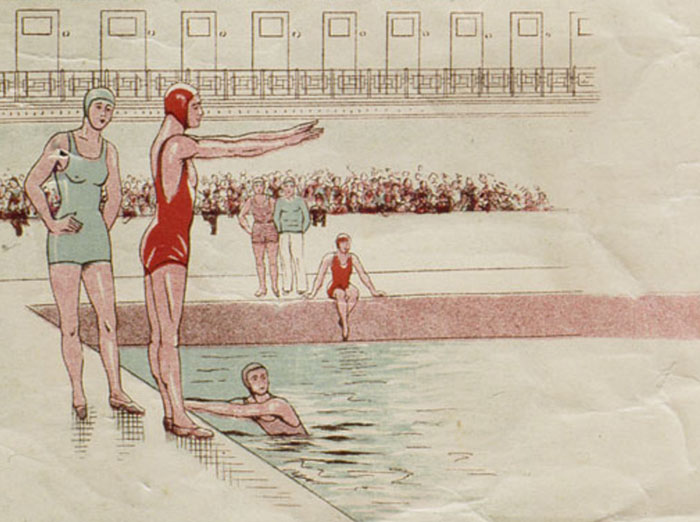

Brevet scolaire de natation, Ville de Roubaix, 1937

Conseil n° 1 : "Ne se mettre à l'eau qu'après avoir appris à nager"

Ce paradoxe traverse tout le 19e siècle. Le corps médical craint l’hydrocution, la fatigue liée à l’air marin et/ou à des mouvements mal exécutés et conseille le plus souvent d’apprendre à nager hors de l’eau ! La natation est en effet présentée comme un exercice de gymnastique utile, demandant un entraînement précis et régulier, voire l’assistance de machines complexes afin de ne pas s’épuiser dans "la nage à sec".

Prônée pour les matelots et pour les soldats qui en cas de conflit doivent traverser des cours d’eau, elle est progressivement enseignée dans les lycées de garçons et les casernes. Des écoles de natation sont également créées. Les médecins encouragent ces initiatives.

Conseil n° 2 : "les personnes qui ne savent pas nager devront se livrer à l’agitation du corps et des membres"

Les femmes, hormis celles des élites qui peuvent prendre des leçons de natation dans les piscines thermales ou dans les stations balnéaires huppées, savent donc peu nager puisqu’elles ne sont pas concernées par ces entraînements. De surcroît, le corps médical présente parfois la natation comme une activité dangereuse pour l’appareil gynécologique féminin et à exercer avec parcimonie. Quelques docteurs la recommandent toutefois avec un arsenal de conseils :

Que l’on soit ou non exercé à la natation, il ne faut pas rester immobile dans l’eau, et on ne doit y séjourner que pendant le temps qu’on s’y trouve bien."

On entre dans la mer avec précaution, et après en être sorti on doit marcher afin d’obtenir la "réaction" salvatrice souhaitée, pour ne pas tomber malade.

Conseil n° 3 : "l’usage de se boucher le nez est fort mauvais : il suffît qu’on retienne sa respiration et chacun sait la retenir"

Ce conseil est tiré du Traité de natation, ouvrage utile à tout le monde (1825) rédigé par des médecins et des professeurs de natation. Le corps médical disserte tout au long du 19e siècle sur les bienfaits et inconvénients de la nage, dans des revues professionnelles et surtout dans des ouvrages à destination du grand public : bienfaits des bains de mer ou des thermes des localités où ils travaillent, introduction à des ouvrages populaires sur l’hygiène. En 1922, par exemple, le docteur Dron préface la Méthode de natation de Paul Beulque et A. Descarpentries et met en avant les méthodes pédagogiques employées par l’école de natation de Tourcoing.

Ne pas savoir nager constitue pour nombre de médecins un véritable handicap non seulement physique mais social : quand ils ne rappellent pas le risque de noyade, certains n’hésitent pas à rappeler que dans les temps anciens

Il ne sait ni lire, ni nager, disait-on d'un homme qu'on voulait désigner comme parfaitement ignorant [!]

Conseil n° 4 : "une piscine épargne un hôpital"

Si la formule émane d’un publicitaire roué des années 1930, elle constitue un parfait résumé des réflexions médicales portant sur la pratique de la natation entre 1800 et 1920. Un consensus se dégage en faveur de la natation pratiquée avec discernement, en piscine ou à la plage, pour entretenir son corps et le préserver de certaines maladies, voire le guérir de quelques maux dans les stations thermales. Mais les médecins demeurent réservés face à la promiscuité dans certains établissements de bains et aux contaminations microbiennes.

L’hygiénisme de la fin du 19e siècle les conduit à appuyer la construction d’établissements de bains présentant des normes suffisantes pour s’exercer à la natation en toute sécurité, et profiter également de douches qui renforcent la propreté. Petit à petit, hommes et femmes (désormais !) bénéficient d’un exercice dont on reconnaît non seulement les vertus physiques mais aussi psychiques, encouragé avec de moins en moins de réserves par les écrits médicaux.

Pour aller plus loin :

- Pages Sélections Soigner par les eaux

- Sur le site de la BIU Santé : Réseau documentaire et historique sur les eaux minérales, 1650-1850

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

La série "Histoire du sport en 52 épisodes" de Gallica s'inscrit dans la programmation officielle de Paris 2024.

Ajouter un commentaire