Le benjoin

C’est une odeur qui transporte l’âme pour Baudelaire et le parfum de l’attachement laissé par l’être aimé sur l’oreiller et toute chose touchée, pour la chanteuse Juliette : le benjoin.

Le benjoin n’est pas une plante ; il est l’exsudat résineux produit par différentes espèces de styrax qui sont des arbustes et arbres de la famille des Styracacées. On compte une centaine d’espèces réparties entre le continent américain et l’Extrême-Orient, en passant par le pourtour de la Méditerranée.

Les principales espèces dont on tire le benjoin sont Styrax benzoin, Styrax tonkinensis et Styrax officinalis. Les deux premières sont d'origine tropicale et réparties entre l’Indonésie, et plus particulièrement Sumatra, pour la première et l’ancienne Indochine, notamment les hautes terres du Laos, pour la deuxième. Styrax officinalis est l’espèce méditerranéenne que l’on retrouve en Provence et au Proche-Orient sous le nom d’aliboufier.

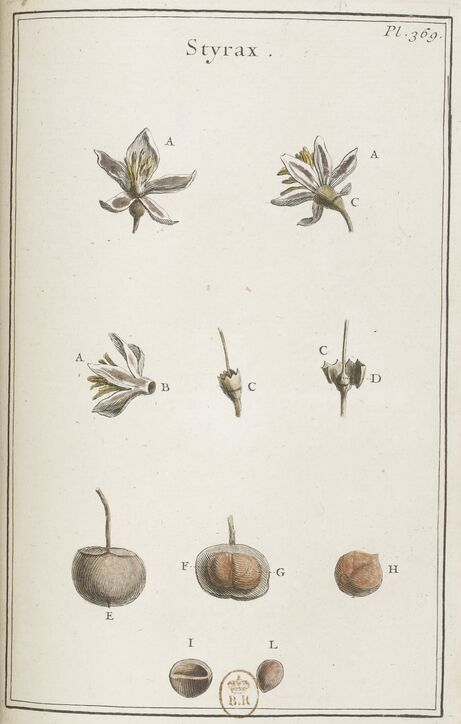

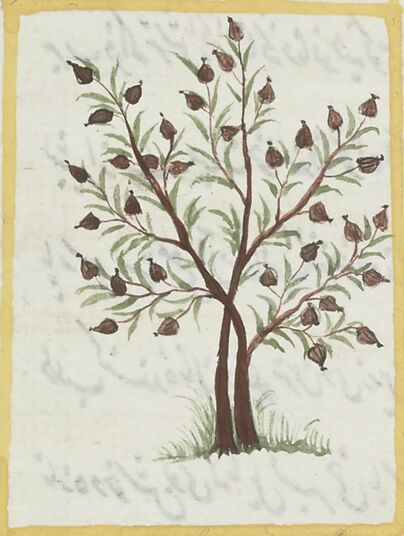

Le styrax peut mesurer entre trois et vingt mètres de haut, selon l’espèce. Cet arbre possède un feuillage caduc très ramifié et revêt même un aspect buissonnant pour Styrax officinalis. À la fin du printemps, le styrax produit des bouquets de petites clochettes blanches très odorantes. Les fruits apparaissent en été et prennent la forme d’une petite drupe ovoïde blanc-vert renfermant une graine très dure.

Zayn al-Dīn ʿAlī ibn al-Ḥusayn al- Anṣārī ʿAṭṭār Šīrāzī, Iẖtiyārāt-i Badīʿī, 1849

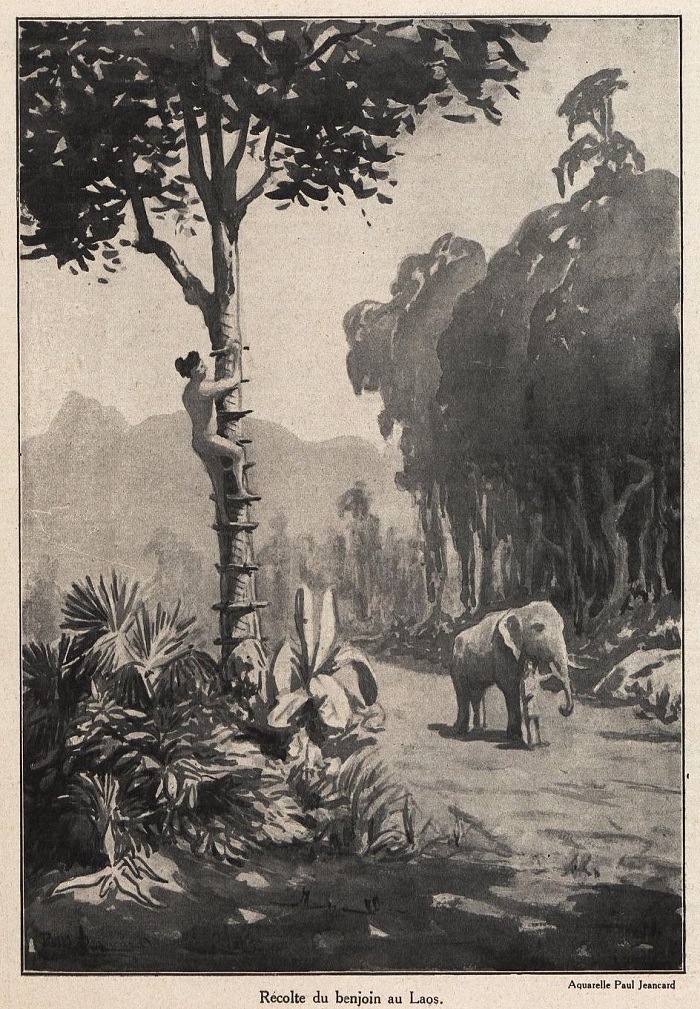

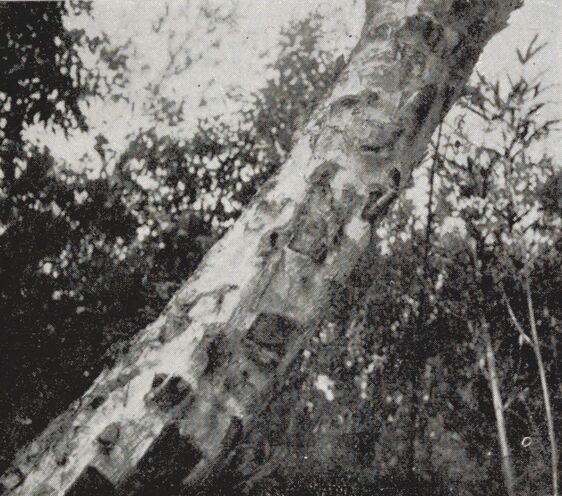

La récolte du benjoin ou gemmage, s’étale sur plusieurs mois. Le tronc de l’arbre est incisé et s’écoule alors lentement une résine blanchâtre qui s’épaissit au contact de l’air. Le benjoin ainsi obtenu est nommé en fonction de son lieu de provenance et sa teinte diffère en fonction des espèces : le benjoin de Siam ou du Laos est jaune-brun, celui de Sumatra prend une teinte gris-blanc, tandis que le styrax issu de l’aliboufier est noir. Son principal composant est l’acide benzoïque pour le benjoin d'Indochine, et l’acide cinnamique pour le benjoin de Sumatra. Ces deux benjoins contiennent également un petit pourcentage de vanilline.

Tronc incisé d’un Styrax tonkinensis, 1931

Le benjoin était une substance précieuse dont on faisait déjà le commerce au Moyen-Age. Avant d’être nommé benjoin, la substance tirée des styrax était connue sous le vocable arabe لبان جاوي – lubān ǧāwī, « encens de Java », Java désignant de manière métonymique l’ensemble de l’Indonésie. Dans le courant du 15e siècle en Europe, le nom arabe fut d’abord transformé en benjuí par la langue catalane des marchands qui importaient le produit depuis le Levant. Le terme s’est répandu dans les autres langues européennes et en latin.

C’est la forme française benjoin qui a donné le terme latin benzoin. Il fut repris par les chimistes qui l’utilisèrent pour nommer l’acide benzoïque, une substance extraite du benjoin. Par la suite, on forgea les termes « benzène » et « benzine » pour décrire les hydrocarbures aromatiques.

La Parfumerie moderne: revue scientifique et de défense professionnelle, vol. 18, 1925

Le benjoin a des usages pharmaceutiques, rituels et cosmétiques importants. En pharmacopée, il est utilisé en inhalation et est efficace contre les affections des voies pulmonaires. Ce dernier est d’ailleurs le composant principal du fameux papier d’Arménie – version moderne et profane des fumigations religieuses – que l’on emploie pour purifier et parfumer l’air.

Le benjoin possède aussi des vertus anti-inflammatoires et antiseptiques qui en font un ingrédient de choix pour les savons, onguents et teintures traitant certaines maladies de peau.

En parfumerie, il constitue la note orientale dans les parfums. L’une de ses plus célèbres utilisations est celle qui en fut faite par la maison Guerlain, en 1925, pour créer Shalimar, quintessence d’une certaine mode orientaliste jusque dans son flacon surmonté d’un petit éventail bleu, et qui remporta en son temps le premier prix de l’Exposition internationale des Arts Décoratifs.

Ajouter un commentaire