La peine de mort et son abolition en France

La peine de mort, châtiment suprême pendant des millénaires, n’est abrogée en France qu’en 1981. En hommage à Robert Badinter, engagé de longue date pour son abolition et qui en fut le principal artisan, revenons à travers les collections de Gallica sur l'histoire de la peine capitale.

Le chansonnier Le Bruyant Alexandre [la tête dans une guillotine], Agence Rol, 1909

Dans le droit pénal romain (cf. une présentation dans Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes : étude historique (1863) de Jules Loiseleur), on relèvera entre autres la différence de traitement entre les esclaves et les citoyens romains, en matière de faits passibles de la peine de mort ou en matière de modalités d’exécution de la peine capitale. Ainsi par exemple, en vertu de la loi des Douze Tables (- 450 av. J.-C), un esclave coupable de vol est fouetté puis précipité du haut de la roche Tarpéienne.

La roche Tarpéienne

Journées pittoresques des édifices de Rome ancienne d'Anglelo Uggeri, Rome, 1800-1802

Les premiers chrétiens font l’objet de persécutions, mais l’expansion du christianisme n’empêche pas la pratique courante de la peine de mort durant l’Antiquité tardive et les débuts de la chrétienté.

Au Moyen-Age, le pouvoir féodal et le pouvoir royal usent de la peine de mort pour des motifs variés. Dans l’Histoire du droit criminel des peuples modernes considéré dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'au XIXe siècle (1854-1860). Tome 2 , Albert Du Boys en mentionne certains, en se référant notamment aux Établissements de saint Louis et aux Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, deux sources juridiques datant de la fin du XIIIe siècle.

La peine capitale est aussi prononcée pour cause d’hérésie ou de sorcellerie, l’exécution de la sentence restant réservée au pouvoir séculier.

Durant l’Ancien régime, la mort sanctionne de nombreux cas de crimes de droit commun ou politiques. Une collection comme les Causes célèbres de tous les peuples où figurent par exemple les cas de Damiens ou de Mandrin mais aussi une monographie comme Une sentence à la peine de mort, prononcée et exécutée à Mortain en 1572 illustrent cette situation.

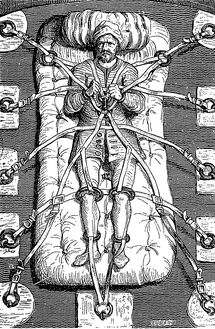

Damiens dans sa prison

Causes célèbres de tous les peuples d'Armand Fouquier, Paris, 1858

Si les philosophes français du siècle des Lumières ne s’opposent pas au principe même de la peine de mort, ils s’élèvent en revanche contre l’usage abusif qui en est fait. Mais c’est avec Cesare Beccaria que s’ouvre véritablement le grand débat moderne sur l’abolition de la peine de mort, à partir de la parution en 1764 de son ouvrage qui a fait date, le Traité des Délits et des Peines.

Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria, Paris, 1766

Il suscite de nombreuses réactions, de soutien tel celui de Voltaire dans son Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines ou d’hostilité comme celle de l’avocat au Parlement de Paris Muyart de Vouglans dans sa Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et des peines.

Pendant la Révolution, en 1791, a lieu le premier grand débat parlementaire sur le sujet, alors qu’est discuté à la Constituante le projet de code pénal présenté par Lepeletier de Saint-Fargeau. On peut en trouver un compte-rendu dans les Archives parlementaires de 1787 à 1860, Série1, 1787-1799 pour les séances du 23 mai (rapport sur le projet de code pénal) puis des 30 mai, 31 mai et 1er juin 1791 (discussion du projet).

Le code pénal de 1791 ne rejette pas la peine de mort mais supprime la torture et uniformise le mode d’exécution capitale, dans une formule restée célèbre qui sera reprise dans le Code pénal de 1810 et jusqu’en 1981 : « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Sous la Terreur, la Convention en fait l’usage que l’on sait.

Le débat d’idées se poursuit tout au long du XIXe siècle.

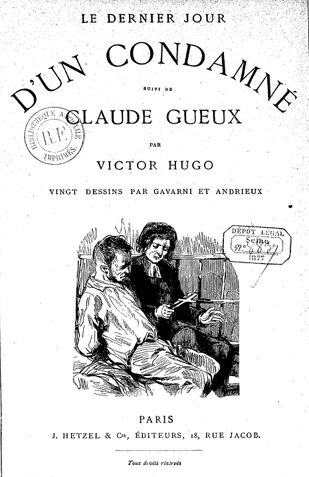

Des écrivains remettent en cause la peine capitale, ainsi Victor Hugo écrivant le Dernier jour d’un condamné en 1829, ou Lamartine protestant contre la peine de mort dans sa poésie (ode Contre la peine de mort écrite en 1830) et dans ses interventions comme député.

Sous la Monarchie de Juillet, la loi du 28 avril 1832 réformant le code pénal et le code d’instruction criminelle supprime notamment la peine de mort dans 9 des 36 cas prévus dans le code pénal de 1810 et élargit le champ d'application des circonstances atténuantes.

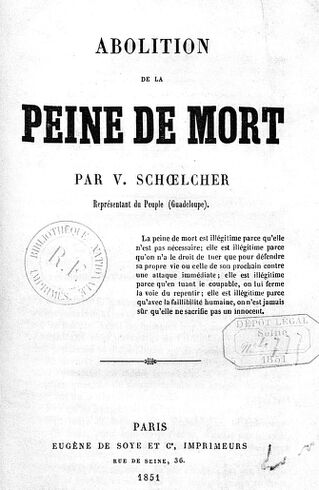

Avec la révolution de 1848, la question de la peine de mort est à nouveau particulièrement discutée : par la déclaration du 26 février 1848, reprise dans l'article 5 de la Constitution de 1848, le Gouvernement provisoire de la Seconde République abolit la peine de mort en matière politique. Mais malgré les efforts de Victor Hugo alors député et ceux de Victor Schoelcher, l’Assemblée nationale constituante n’étendra pas l’abolition aux crimes de droit commun.

Abolition de la peine de mort de Victor Schoelcher, 1851, Paris

Sous le Second Empire et la IIIe République, de nombreux parlementaires tels que Jules Simon tentent sans succès de mettre fin à la peine de mort en France, alors que son abolition, de fait ou de droit, progresse à l’étranger.

On constate cependant que les condamnations à mort et les exécutions capitales diminuent nettement en France au cours du XIXe siècle, en raison de circonstances atténuantes reconnues par les jurys et du droit de grâce présidentiel.

A l’appui du mouvement abolitionniste, un juriste comme Charles Lucas a analysé cette évolution et mené des comparaisons avec les pays étrangers.

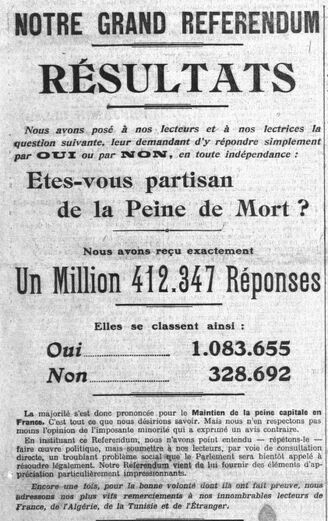

Au début du XXe siècle, des crimes tels que l’affaire Soleilland et la grâce accordée par le président Fallières relancent le débat dans l’opinion publique. Le journal Le Petit Parisien organise à cette occasion un « referendum » : les résultats, nettement en faveur de la peine de mort, en sont publiés le 5 novembre 1907.

Le Petit Parisien, Paris, 05/11/1907

Dans ce contexte, le gouvernement Clemenceau et son garde des Sceaux Aristide Briand ne parviennent pas à faire adopter le projet de loi d’abolition présenté en 1908, malgré le soutien de Jean Jaurès opposé notamment à Maurice Barrès.

En France, il faut attendre la présidence de François Mitterrand pour qu’une évolution presque bicentenaire aboutisse à l’abolition de la peine de mort. Avocat et professeur de droit, défenseur de causes célèbres, nommé ministre de la Justice, Robert Badinter fait voter la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort.

On trouvera notamment dans Gallica le manuscrit du discours prononcé par Robert Badinter le 17 septembre 1981 devant l’Assemblée nationale, ainsi que les vidéos de deux conférences de Robert Badinter sur le thème de la peine de mort et de son abolition (en 2002 et en 2011).

La loi de 1981 connaît une consécration en 2007 avec la révision constitutionnelle insérant un nouvel article 66-1 dans la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel : « nul ne peut être condamné à la peine de mort » (loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort, votée par le Parlement réuni en Congrès).

Victor Hugo et la peine de mort, conférence de Robert Badinter, Paris, 14 mars 2002

Pour aller plus loin

Ce billet, publié initialement en 2010 puis en 2021, fait l'objet d'une republication en hommage à Robert Badinter décédé le 9 février 2024. Voir la page La BnF rend hommage à Robert Badinter pour consulter d'autres ressources sélectionnées par la BnF.

Commentaires

D'autres images

J'avais fait, il y a des années, une page consacrée aux images/photos de la guillotine dans Pinterest (la plupart proviennent de Gallica) : https://www.pinterest.fr/ncreisson/guillotine

Ajouter un commentaire