La nationalité en Algérie pendant la période coloniale 2/2 (1870-1962)

La question de la nationalité en Algérie traduit le caractère éminemment ambigu de la place accordée par la France à ce territoire et à sa population, tout au long de l’histoire contemporaine. Ce second billet évoque la période 1870 à 1962.

Georges Didier. Souvenirs d'Algérie de 1877 à 1882

La période postérieure au décret Crémieux (1870 à 1888)

L’accès à la pleine nationalité des « indigènes musulmans « est soulevée pendant les deux décennies suivant la promulgation du décret Crémieux [Bulletin des lois de la délégation du gouvernement de la défense nationale hors de Paris (Tours et Bordeaux), XIIe série, tome 2, Bulletin n° 8, n°136, p. 109)] : en 1881, un universitaire, Paul Leroy-Beaulieu se prononce pour une « assimilation graduelle » de cette population et le 16 juin 1887, deux députés, Henri Michelin et Alfred, Nicolas Gaulier , déposent devant le Parlement une proposition de « naturalisation collective » qui n’aboutira pas (JORF, Débats parlementaires. Chambre des députés: compte rendu in-extenso, 18 octobre 1888, pages 2229 à 2230, M. Letellier rapporteur. Pétition n°1184).

A cette époque, la naturalisation individuelle ouverte par le sénatus-consulte de 1865 reste donc pour les « indigènes musulmans » la seule possibilité de se faire naturaliser, comme le précise le « décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie » daté du 24 octobre 1870 et inséré au Bulletin des lois à la suite du décret Crémieux (Bulletin des lois de la délégation du gouvernement de la défense nationale hors de Paris (Tours et Bordeaux), XIIe série, tome 2, Bulletin n° 8, n°137, page 109)

Philippe Joudiou. Hoggar, Touareg. 1950

La loi du 26 juin 1889 : L’intégration des étrangers installés en Algérie

Depuis longtemps, les élus des colons français au Parlement demandaient l’octroi de la nationalité française à toute personne née en Algérie de parents étrangers. Le 30 septembre 1884, le gouverneur général Louis Tirman soumet au gouvernement un projet de loi élaboré par l’école de droit d’Alger qui va dans ce sens. La loi sur la nationalité est votée le 26 juin 1889 et publiée le 28 juin au Journal officiel de la République française (JORF du 28 juin 1889, p 2977). L’article 2 dispose: « La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. »

Le texte concerne principalement les étrangers d’origine européenne (Espagnols, Italiens, Anglo-Maltais, Allemands) installés en Algérie.

Les « indigènes musulmans » ne sont pas concernés par cette législation et restent soumis au sénatus-consulte du 14 juillet 1865 « sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie » qui leur permet d’accéder à la citoyenneté française à titre individuel par décret, à condition de renoncer à leur « statut personnel musulman » au profit du statut de droit commun régi par le code civil.

L’article 2 précise en effet que « Continueront, toutefois de recevoir leur application le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie ».

Le 21 juillet 1890, une proposition de loi est déposée par Alfred Martineau : elle prévoit « d’accorder progressivement la nationalité française à tous les indigènes musulmans d’Algérie » (proposition de loi du 21 juillet 1890, JORF du 22 juillet 1890. Débats parlementaire. Chambre des députés, pages 1561 et 1582).

Ce texte propose d’accorder la naturalisation à tous les enfants à naître à partir de la promulgation de la loi, aux indigènes ayant servi sous les drapeaux ou ayant exercé des fonctions administratives, et aux titulaires du certificat d’études primaires. Cette proposition de loi ne sera pas ratifiée par le Parlement (JORF, Débats parlementaires. Chambre des députés: compte rendu in-extenso, 13 mars 1891, séance du jeudi 12 mars 1891, pages 583 à 585).

Sahara Lagouat, Philippe Joudiou.1950

L’accès à la citoyenneté française par jugement : la loi Jonnart

La « loi sur l'accession des indigènes de l'Algérie aux droits politiques » du 4 février 1919 dite loi Jonnart va permettre aux indigènes algériens d’obtenir la naturalisation par jugement.

Gouverneur général de l’Algérie à trois reprises de 1900 à 1901, 1903 à 1911 puis de 1918 à 1919, Charles Jonnart, qui a acquis une grande expérience de l’administration et des politiques algériennes du gouvernement, joue un rôle important dans l’élaboration et l’application des réformes militaires, fiscales, et surtout administratives et politiques appliquées à l’Algérie. Les réformes administratives et politiques entrent en vigueur par la loi du 4 février 1919 et les décrets du 6 février 1919.

Du point de vue de la nationalité, la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux droits civiques (publiée au JORF du 6 février 1919, page 1358) donne la possibilité aux Algériens d’adresser une demande d’admission à la qualité de citoyen français au juge de paix ou à l’autorité qui le remplace. A la suite de cette loi, une simple déclaration suffit à ceux qui remplissent les conditions nécessaires ; le rôle de l’autorité judiciaire se borne à recevoir cette déclaration et à vérifier si les conditions sont remplies.

La loi du 4 février 1919 s’applique aux indigènes masculins. Dans ce cadre, l’épouse d’un indigène devenu citoyen peut, cependant, demander après son mariage à suivre la condition de son mari (article 2 g).

Les dispositions de la loi Jonnart seront étendues à la femme indigène d’Algérie par la loi du 18 août 1929 (publiée au JORF du 21 août 1929, page 9786); selon les termes de la loi « La femme indigène de l’Algérie peut acquérir la plénitude des droits reconnus à la femme française dans les conditions et suivant la procédure prévue pour l’accession des indigènes d’Algérie à la qualité de citoyen français… ».

M. Jonnart. Gouverneur de l'Algérie

[Atelier Nadar]

Après la Seconde Guerre mondiale : deux textes législatifs sur la nationalité

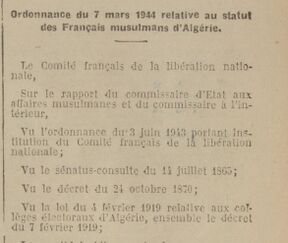

Ordonnance du 7 mars 1944

Ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie"

(publiée au JORF, édition d'Alger, du samedi 18 mars 1944, page 217)

Le Comité français de Libération nationale signe à Alger le 7 mars 1944 l’ordonnance « relative au statut des Français musulmans d'Algérie ». Cette ordonnance abroge par son article 2 le code de l’indigénat : « La loi s’applique indistinctement aux Français musulmans et aux Français non musulmans. Toutes dispositions d’exception applicables aux Français musulmans sont abrogées ».

Cette ordonnance ne leur confère, cependant, pas le statut civil de droit commun. Leur statut civil demeure le statut de droit local. Par ailleurs, l’ordonnance déclare citoyens français à titre personnel les français musulmans qui appartiennent à certaines catégories socio-professionnelles : officiers, diplômés, fonctionnaires, décorés de la Légion d’honneur (article 3).

Loi du 7 mai 1946

Loi tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d'outre-mer

(publiée au JORF du 8 mai 1946, page 3888)

Dans son discours de Brazzaville, le général de Gaulle s’engage à octroyer la nationalité française aux musulmans d’Algérie. En avril 1946, Amadou Lamine-Guèye député du Sénégal, dépose devant l’Assemblée constituante un projet de loi afin d’accorder la pleine nationalité à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer.

Ratifiée par l’Assemblée le 25 avril 1946, la loi est proclamée le 7 mai 1946 : à partir du 1er juin 1946, les Algériens et tous les ressortissants de l’empire colonial ont, désormais, la qualité de citoyen « au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires d'outre-mer », sans modification de leur statut juridique qui reste le statut civil de droit local sauf pour ceux qui ont été naturalisés français par décret ou par jugement : désormais tout Algérien est de nationalité française, et par conséquent en possession d’une carte d’identité française et d’une carte électorale. La loi leur donne également la possibilité de faire carrière dans l’armée, d’exercer un mandat électoral, d’être décoré, et de se voir attribuer une fonction administrative.

Philippe Joudiou. Alger, la casbah (ruelle en pente, rue de l'Hydre). 1950

L’Indépendance : rester français, devenir algériens

Le 1er novembre 1954, la guerre de libération nationale algérienne éclate et se conclut, le 3 juillet 1962, par l’accession à l’indépendance de l’Algérie, état désormais souverain ("Déclaration portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie", JORF du 4 juillet 1962, page 6483).

L’indépendance va avoir des conséquences directes sur la nationalité française des personnes originaires de ce territoire. Le législateur va en effet prendre en compte l’existence des deux statuts (de droit commun ou de droit local) afin d’organiser la conservation ou la perte de la nationalité française.

Plusieurs textes législatifs vont permettre de régler la situation de chacun au regard de la nationalité : l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 donne aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie la possibilité d'opter pour la nationalité française. En 1973, la loi n°73-42 du 9 janvier vient compléter ces dispositions en prévoyant une procédure simplifiée de réintégration dans la nationalité française par déclaration. La loi n°93-933 du 22 juillet 1993 mettra fin à cette procédure.

Georges Didier. Souvenirs d'Algérie : de 1877 à 1882

Pour aller plus loin

- Benjamin Premel, « La nationalité en Algérie pendant la période coloniale 1/2 (1830-1870) », blog Gallica, 20 juillet 2022

- Eugène Audinet, La nationalité française en Algérie et en Tunisie d'après la législation récente (loi du 26 juin et décret du 13 août 1889, décret du 29 juillet 1887), Alger, 1890.

- Albert Hugues, La nationalité française chez les musulmans de l'Algérie, Paris, 1899.

Ajouter un commentaire