Il était une fois… Marie-Catherine d’Aulnoy (1651-1705)

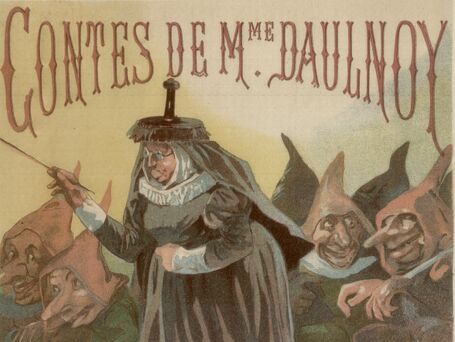

En parallèle de Charles Perrault, qui va connaître un succès phénoménal avec ses Contes de ma mère l’Oye, la subversive Marie-Catherine d’Aulnoy fonde au XVIIe siècle (avec quelques consœurs de plume) ce qu’on appelle désormais, après elle, les « contes de fées ».

Les contes de fées sont bien souvent sombres, caustiques et très cruels sous des dehors qu’on prétend enfantins et fantaisistes. En parallèle, il est frappant que la vie même de Madame d’Aulnoy soit empreinte de quelque bruit et fureur. Deux gentilshommes normands, dont l’un fut son amant après avoir été a priori celui de sa mère, le marquis Crux de Courboyer et le chevalier de La Moizière, ont tout de même subi la décapitation par la faute de la Comtesse et de celle qui lui a donné le jour ! En son temps, Madame d’Aulnoy a en effet été aussi grandement connue à cause d’un scandale retentissant. Désireuse de se débarrasser de son époux - auquel elle a été mariée fort jeune, comme c’était souvent le cas à l’époque - un soudard et un coureur impénitent doublé d’une propension à la malhonnêteté, elle monte, en compagnie de sa mère et des malheureux gentilshommes, une machination accusant son mari du crime de lèse-majesté, passible de la peine de mort. Son époux, de trente ans son aîné, invivable et dépravé, sera relaxé, mais les gentilshommes y laisseront leur tête pour calomnie. On ne se joue pas ainsi de la personne du Roi… Pour Marie-Catherine d’Aulnoy et sa mère s’ouvre une période de pérégrinations, notamment dans les Flandres et en Angleterre, afin d’échapper à toute condamnation. On imagine assez aisément que tant de rebonds et de noirceur aient pu nourrir l’imagination de la fondatrice du genre si complexe qu’est le conte de fées. En tout cas, péripéties et personnages sont bien en place pour mener au grand galop ce type de narration. Comme on dit, il y a du vécu !

Et ce n’est pas tout, si nous songeons à ses aventures dignes d’un roman mené tambour battant : elle est certes de retour en France en 1690, où nous la retrouvons tenant salon dans le Faubourg Saint-Germain, mais auparavant, elle vit en Espagne et à nouveau en Angleterre. Elle y méritera son retour en grâce pour « services rendus à la cour ». Le mot de « renseignements » apparaît à son sujet. Il semblerait bien que notre Intrépide et sa mère aient su se faire pardonner en espionnant pour le bénéfice du Louis XIV. Nouvel aspect qui pourrait faire songer aux histoires à enchâssement des contes et à la science du verbe et de l’observation. Peut-être extrapolons-nous un peu, mais il est tout de même singulier de voir comment Madame d’Aulnoy s’est formée et a utilisé sa grande sagacité et sa vivacité acérée.

Les premiers écrits de Madame d’Aulnoy racontent ses voyages, sous la forme de lettres à une parente, récits plus ou moins inspirés de faits réels : les Mémoires de la cour d’Espagne, Mémoires de la cour d’Angleterre, Mémoires secrets de plusieurs grands princes de la cour, Nouvelles ou mémoires historiques et de nombreux autres ouvrages prouvent sa connaissance du monde, pays, villes, usages politiques… Mais ce sont les contes qui vont faire sa postérité. Elle n’est pas la seule et d’autres dames de ses amies s’y essaient, telles que Henriette-Julie de Murat et Marie-Jeanne l’Héritier de Villandon. Mais elle ouvre le bal avec L’Ile de la félicité, glissé au sein de son roman Histoire d’Hippolyte, comte de Douglas, qui est véritablement le premier conte de fées publié en France.

Ses Contes des fées, suivis des Contes nouveaux ou les Fées à la mode, la rendent célèbre, à la hauteur, voire davantage, d’un Charles Perrault qui a publié un peu auparavant ses célèbres contes, souvent appelés Contes de ma mère l’Oye. Les titres fameux de Madame d’Aulnoy sont bien connus et ont été joliment illustrés : ainsi de La Belle aux cheveux d’or ou La grenouille bienfaisante. Le coup de génie de l’illustration appartient cependant à Gustave Doré, qui a fait beaucoup pour la renommée de Charles Perrault : qui ne se souvient du Petit Chaperon rouge ou du Petit Poucet ainsi imagés ? Pourtant Madame d’Aulnoy nous est restée chère, elle aussi, et délicieusement terrorisante par exemple dans La Chatte Blanche, avec la merveilleuse invention des mains qui accueillent le héros et qui pourvoient à tous ses besoins :

Ajouter un commentaire