Apogée et déclin de l’industrie textile à Lille, Roubaix et Tourcoing au 20e siècle

Après un âge d'or au début du XXe siècle, l'industrie textile se maintient durant l'entre-deux-guerre et connaît des restructurations importantes après 1945 avant d'entrer dans une crise grave à la fin des trente glorieuses. La cause principale de cette crise est l'émergence d'une production textile massive dans différents pays du monde, notamment en Asie. Seules subsistent aujourd'hui sur le territoire des productions hauts de gamme ou faisant appel à des technologies de pointe.

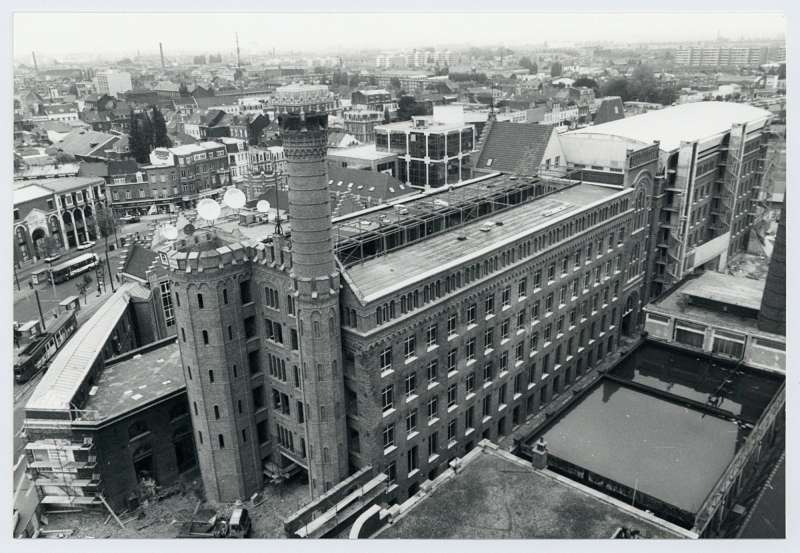

Fermée en 1981, cette gigantesque usine textile abrite depuis 1993 le centre des archives nationales du monde du travail. Le bâtiment est classé monument historique.

L’accumulation croissante de capitaux depuis le 18e siècle permet le financement de la mécanisation et l’augmentation continue de la production. Les entreprises ainsi créées se transmettent génération après génération sur de longues durées, les fils succédant aux pères sans utiliser le capital familial pour se lancer dans d’autres professions. Ce phénomène dynastique permet un amortissement sur le temps long des investissements, notamment l’achat des machines.

L’industrie textile de la métropole est dirigée par un dense réseau de familles patronales alliées entre elles et gérant de vastes firmes intégrant de nombreuses étapes de la chaîne de production : négoce de la matière première, peignage de la laine, filage, tissage, apprêts, teinture, production des produits chimiques nécessaires au traitement… A Lille, en 1869 l’entreprise Wallaert frères possède 9 usines dans les environs assurant le filage, le tissage, la teinture, l’apprêt du coton et même la confection. En 1914 à Roubaix, les établissements Alfred Motte et Cie emploient 7 000 salariés, dont 70 % à Roubaix répartis dans une dizaine d’usines. Les autres sites du groupe sont situés en France, en Belgique, en Pologne et en Russie. Seule la conception et la production des machines n’est pas intégrée et les industriels de la métropole restent dépendants des fournisseurs anglais et allemands. Les innovations sont régulières en ce domaine et s’assurer l’exclusivité des machines les plus performantes permet d’augmenter la productivité.

Cependant l’absence de production locale implique un coût important des investissements en ce domaine : le parc est peu renouvelé et s’avère vieillissant au sortir de la Première guerre mondiale. L’adoption des machines fonctionnant à l’électricité notamment est tardif. Tourcoing n’est raccordé qu’en 1903. Les usines sont peu modernisées du point de vue de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation …

Les investissements pour la modernisation des usines ou le développement des activités s’appuient sur la réinjection d’une part des bénéfices et sur des banques locales, généralement liées aux entreprises industrielles par des liens de parenté et d’alliance. Ce système fermé tend à devenir insuffisant au 20e siècle pour acquérir les machines les plus modernes et faire face à une concurrence mondiale croissante, faute d’ouverture du capital (vente d’actions, emprunt bancaire en dehors du cercle familial et local…).

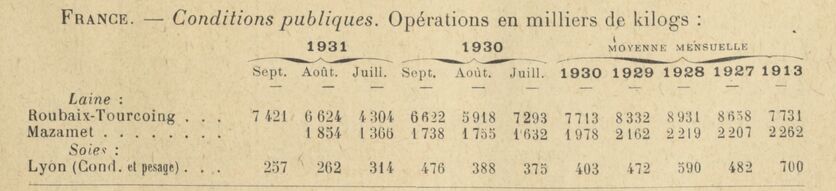

La crise de 1929 provoque une chute brutale des exportations ce qui fragilise encore les capacités d’investissement des firmes tandis que le réseau mondial d’approvisionnement direct en laine brut mis en place par les négociants roubaisiens se délite dans les années 1930. La crise est également une crise sociale : le nombre de chômeurs dans la métropole passe de 1200 en 1931 à plus de 15 000 en 1935. Beaucoup d’autres ouvriers sont mis en chômage partiel et les salaires sont diminués. Le textile reste cependant dominant dans la vie économique locale et le secteur emploie 52 % de la population active en 1966.

Bulletin de la Statistique générale de la France, Direction de la statistique générale.1931

L’insuffisance de modernisation et d’investissement depuis la Première guerre mondiale tend cependant à avoir des conséquences à partir de 1945. On estime qu’à cette date près de 60 % des machines à filer le coton des usines de la métropole étaient déjà en service en 1914. Les innovations mises sur le marché dans l’entre-deux-guerres n’ont pas été suivies. Les firmes américaines et britanniques baissent leurs prix grâce à des gains de productivité dont les usines de Lille, Roubaix et Tourcoing n’ont pas bénéficié tandis que la production textile destinée à l’export se développe dans d’autres régions du monde. En 1946, on estime que la productivité d’un ouvrier français du secteur équivaut à seulement 60 % de celle d’un ouvrier américain.

La généralisation des fibres synthétiques rend nécessaires de nouveaux investissements d’ampleur : il faut adapter les chaînes de production, créer des laboratoires… Pour faire face, les années 60 voient une vague de restructurations et de fusions qui aboutissent à l’émergence de trois grands groupes internationaux. La modernisation de la production implique l’emploi d’ouvriers plus qualifiés mais moins nombreux. Le chômage devient un problème structurel dès les années 1950. Ces tentatives ne suffisent pas à faire face à la croissance exponentielle de la production textile en Asie, bénéficiant de la baisse des tarifs douaniers dans le monde et de coûts de production très bas permis par des salaires très faibles.

Entre 1973 et 1975, 40 000 salariés du textile perdent leur emploi. Malgré le baby-boom, la population de Roubaix passe de plus de 120 000 habitants au début du 20e siècle à moins de 110 000 en 1975. En 2013, l’industrie textile n’emploie plus que 12 000 personnes dans toute l’ex région Nord-Pas-de-Calais (contre 171 000 en 1954), essentiellement dans la production de textiles techniques de pointe ou de tissus de luxe destinés à la haute couture.D’anciens sites industriels ont été transformés en lieux culturels et de mémoire comme le musée de la manufacture ou les archives nationales du monde du travail.

Pour en savoir plus

Collectes de la mémoire des travailleurs du textile. BIbliothèque numérique de Roubaix

Les sélections autour du textile sur Gallica

Bibliothèque numérique de Roubaix (Bn-R)

Bibliothèque numérique de Lille (IRIS)

Pour aller plus loin

Bruyelle, Pierre, « L’industrie cotonnière à Lille, Roubaix, Tourcoing », Revue du nord, 1954, 3.

Daumas, Jean-Claude, Les territoires de la laine : histoire de l’industrie lainière en France au 19e siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004, 425 p.

Daviet, Jean-Pierre, Le complexe industriel de Roubaix-Tourcoing et le marché de la laine (1840-1950), Revue du nord, 1987, 69, 275

Sivéry, Gérard, Capitaux et industrie textile au Moyen Age dans les régions septentrionales, Revue du nord, 1987, 69, 275

Trénard, Louis (dir), Histoire d’une métropole, Toulouse, Privat, 1977, 515 p.

Ajouter un commentaire