Le chrysanthème

Le chrysanthème, ou « fleur d’or » (de chrysos, or et anthos, fleur, en grec), nous honore de sa présence de septembre à janvier. Quand vient la fin de l’année, lorsque les autres fleurs s’éteignent progressivement, la fleur de feu règne sans aucune rivale.

Le genre Chrysanthemum appartient à la famille taxonomique des Astéracées (camomilles, anémones…). Ses pétales périphériques en forme de rayon de soleil sont appelés ligules, mais seuls les fleurons, au centre, sont fertiles. Avec ses feuilles charnues, dentées et couvertes de poils et sa tige épaisse et ligneuse, le plant peut atteindre 1 m 50. Cultivé en pot ou en pleine terre, le chrysanthème s’adapte partout et résiste même aux maladies telles l’oïdium du Chrysanthème ou aux parasites comme la cécidomye, mouche mineuse du chrysanthème (Rhopalomyia chrysanthemi).

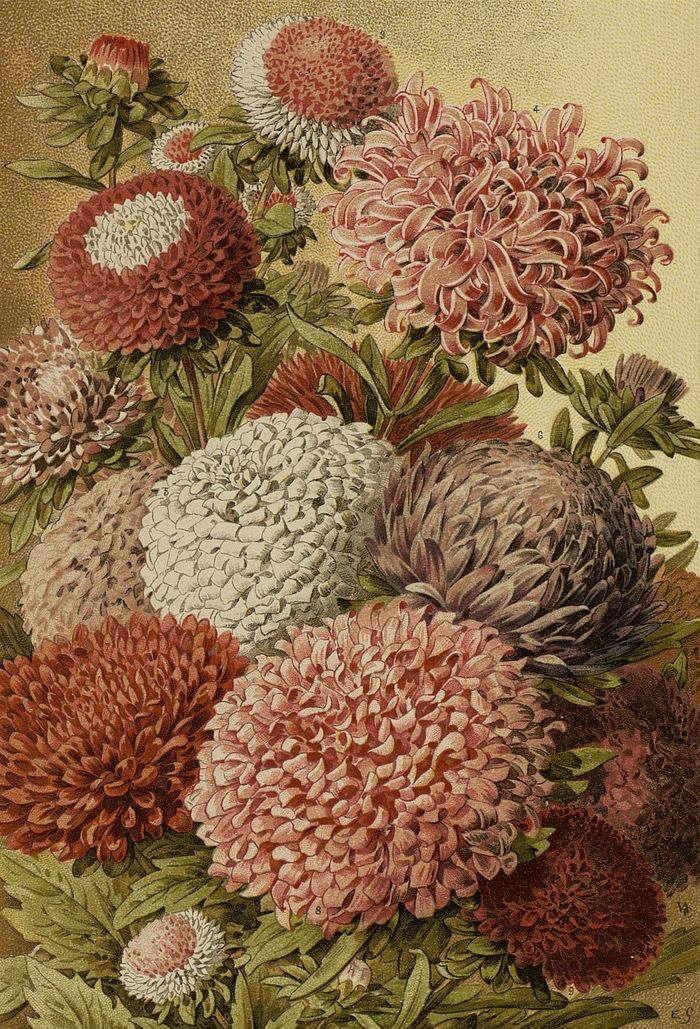

Chrysanthemum Creticum, flore pleno, albo, s.d.,

Collection des vélins, portefeuille 34, folio 74

Si l’espèce Chrysanthemum indicum a été décrite dès 1755 par Carl von Linné, cette plante, originaire des Indes orientales, est arrivée en France avec Pierre Blancard en 1789, au retour de son voyage. Ce capitaine de marine rapporta trois plants de Ku Hoa (translittéré aujourd’hui Jú Huā et écrit菊花) dont un seul survécut : le pourpre. La plante connut alors un succès grandissant : après Paris et le Jardin du Roi, elle atteignit l’Angleterre. Cent ans plus tard, 400 variétés sont répertoriées. De formes alvéolées comme les anémones, en forme de pompons comme les œillets d’Inde ou encore de formes irrégulières, d’autres espèces sont décrites, dont le Chrysanthemum sinense, par Joseph Sabine en 1888. Aujourd’hui nommée Chrysanthemum morifolium, cette espèce est plus connue comme le « chrysanthème des fleuristes ».

Reines-marguerites / J. Minot, Revue horticole, p.68, 1894.

En Europe, les chrysanthèmes illuminent les cimetières lors de la Toussaint. A défaut de pouvoir maintenir des flammes pour honorer les défunts, cette fleur flamboyante les remplace et résiste aux premières gelées. Symbole, en Chine, de ténacité et de longévité, elle y est consommée en infusion car le sélénium de ses pétales est réputé retarder le vieillissement. Au Japon, elle a orné le trône de l’empereur pendant la période Kamakura (1185-1333) tandis que sa fleur caractéristique de 16 pétales doubles frappe aujourd’hui encore les passeports japonais. En Australie, elle est offerte pendant la fête des mères.

菊に雀, 前北斎為一筆 / Katsushika, Hokusai (1760-1849).

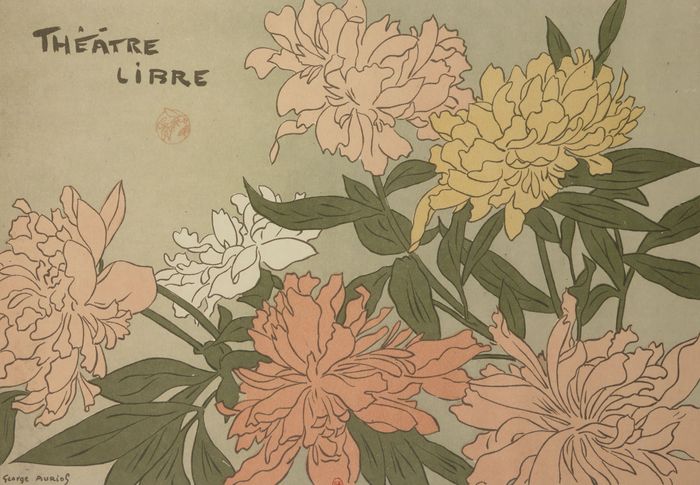

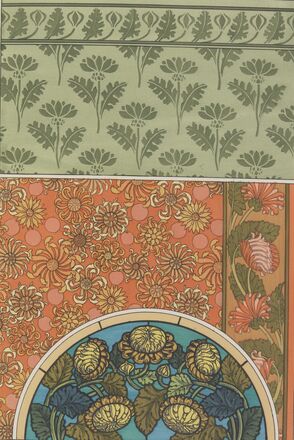

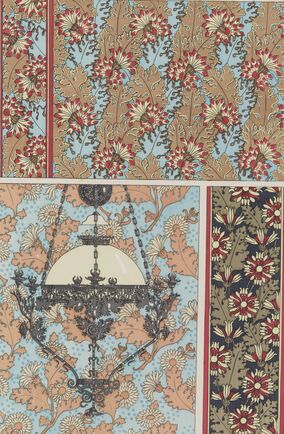

Façonné par le temps et l’amour des horticulteurs, le chrysanthème adopte aujourd’hui davantage encore de formes et de couleurs. Son rayonnement a dépassé le monde de la botanique jusqu’à devenir un motif récurrent dans l’Art nouveau européen. En Chine, le chrysanthème est l’un des « quatre gentilshommes », emblèmes, dans le Confucianisme, des saisons et des vertus. Cette expression, 四君子 sìjūnzǐ ou 花中四君子Huāzhōngsìjūnzǐ, appréciée des lettrés, fait référence aux pruniers (梅), orchidées (兰), bambous (竹) et chrysanthèmes (菊).

La Plante et ses Applications Ornementales / Eugène-Samuel Grasset (1845-1917), pl.71, 1896

La Plante et ses Applications Ornementales / Eugène-Samuel Grasset (1845-1917), pl.73, 1896.

Pour aller plus loin

Effeuillez le Calendrier floral du Jardin des plantes.

Ajouter un commentaire