Poulet-Malassis et Les Fleurs du Mal : « une affaire de dévouement absolu »

Non moins soucieux de la perfection de ses livres qu’un Gautier ou un Baudelaire de celle de leurs strophes, Auguste Poulet-Malassis est également, plus proche en cela de Proudhon ou de Courbet, un quarante-huitard non repenti, fervent admirateur de Saint-Just. Connu avant tout pour être « l’éditeur de Baudelaire », il compta jusqu’au bout parmi les plus fidèles amis du poète.

Mieux que le sobriquet de « Coco-Malperché » dont l’affubla amicalement l’auteur des Fleurs du Mal, une enseigne, conçue par l’intéressé lui-même, illustre assez bien la condition d’un éditeur exigeant et républicain dans la France du Second Empire. On y voit un poulet en équilibre sur une broche :

Celui dont on a pu dire qu’il était « né imprimeur comme on naît poète » n’avait pas seulement reçu, en fait d’héritage, l’imprimerie alençonnaise de ses aïeux, mais aussi un tempérament révolté, une vive curiosité pour le siècle des Lumières, et le souci des raffinements typographiques. Son perfectionnisme en la matière, à l’heure où la littérature s’industrialisait, lui permit de s’attacher, comme l’écrira l’un de ses premiers biographes, « tout ce que la fleur des poètes et des humoristes écrivait de délicat et d’original » (G. de Contades, Portraits et fantaisies, Paris, 1887). De fait, à l’exception de Flaubert, que publiait Michel Lévy, la liste des plus grands noms de son catalogue coïncide assez remarquablement avec celle qu’aura consacrée la postérité : Gautier, Banville, Nerval, Barbey d’Aurévilly, Leconte de Lisle…

« quand il plaira à Dieu et à Baudelaire »

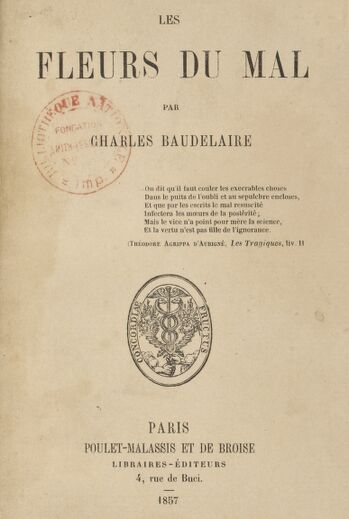

…et, bien sûr, Baudelaire. Car s’il est un événement que l’on retient aujourd’hui de la biographie de Poulet-Malassis, c’est bien la publication, en juin 1857, des Fleurs du Mal.

Édition originale des Fleurs du Mal (1857) (Eugène De Broise fut un temps l’associé de son beau-frère Poulet-Malassis)

Bien que le grand public ne connût guère de Baudelaire que ses traductions d’Edgar Poe, les cercles littéraires parisiens le considéraient déjà, si l’on en croit le témoignage tardif de Théophile Gautier, comme « le plus fort » de sa génération. Le devoir de tenir une telle réputation, fondée sur des lectures données dans des cafés, des publications disséminées dans les revues littéraires et dans la presse, n’était pas sans ajouter une cause d’angoisse à une existence déjà féconde en la matière. De ces brusques débordements de bile noire, l’éditeur dut, lui aussi, subir les conséquences. Comme pour l’accomplissement d’un rite ou d’une cérémonie sacrée, la moindre erreur équivalait, aux yeux du poète, à un véritable malheur :

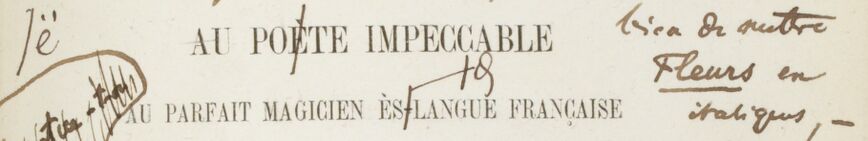

D’où une litanie de remarques pour lesquelles le terme de « chichanes », employé par Claude Pichois, ne paraît pas excessif : « Pendant des semaines, et même des mois, Malassis est mis à la question. Le titre est mal conçu ; la dédicace doit être refaite ; le jeu des guillemets n’est pas clair ; si vous utilisez des capitales accentuées ici, pourquoi les oublier ailleurs ? Et Malassis imprime ‘poète’ à la moderne, tandis que Baudelaire tient pour ‘poëte’, à l’ancienne, se justifiant : ‘Poète me paraît faire un seul pied. Poëte fait deux pieds.’ » (C. Pichois, op. cit., p. 127-128). À Charles Asselineau, ami commun au poète et à l’éditeur, ce dernier confie, le 14 mars, que « Baudelaire paraîtra quand il plaira à Dieu et à Baudelaire. » (Lettres à Charles Asselineau)

Il faut ajouter à cela, comme le souligne Jean-Marc Chatelain, commissaire de l’exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, une profonde inquiétude à l’idée que le « recueil, à force d’être choisi, n’ait plus que l’apparence d’une brochure et disparaisse dans la masse des albums de vers comme il s’en publiait tant, à une époque où fleurissaient les muses de département. » (« La poésie à l’épreuve de la typographie », catalogue de l'exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, p. 66). Cette « horreur de la plaquette » confessée par Baudelaire viendra nourrir jusqu’à des négociations sur le corps des caractères :

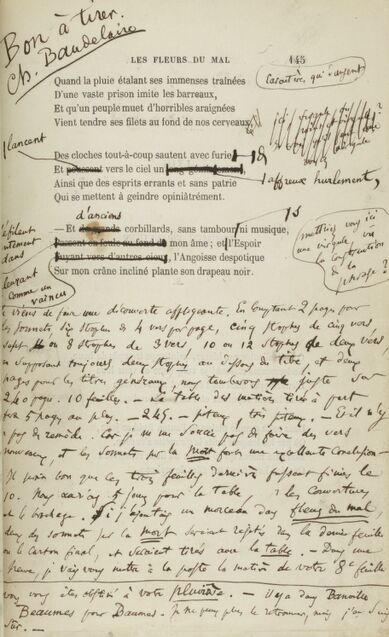

Témoignent encore de cette angoisse ces lignes, inscrites à même les épreuves, sous le « drapeau noir » qui vient clore le quatrième « Spleen », où Baudelaire fait part à son éditeur d’ « une découverte affligeante » : à additionner les strophes, les vers, les titres et même la table des matières dont se compose cette réalité bien matérielle qu’est aussi un recueil de poésie, on n’atteindra pas les 250 pages… « – piteux, très piteux. – »

Épreuves corrigées des Fleurs du Mal, 22 avril 1857 (?)

Mais ces données psychologiques, pour importantes qu’elles paraissent, ne semblent pas suffire à expliquer le retard considérable pris dans la relecture des épreuves. Malassis est sans doute dans le vrai lorsqu’il subodore des raisons qui relèvent davantage de la stratégie littéraire. Déplorant à nouveau, dans une lettre à Asselineau du 17 avril, qu’il n’y ait « pas six feuilles des Fleurs du Mal tirées depuis deux mois », il laisse tomber son verdict : Baudelaire attend en fait « la publication du n[uméro] à gravures dans Le Moniteur. Tout s’explique alors. »

Or il est exact que celui qu’il nomme plaisamment « M. Arthur-Gordon-Charles Baudelaire-Pym » se doit, en même temps qu’il relit les épreuves des Fleurs, de veiller à une autre parution : celle du nouveau volume des traductions d'Edgar Poe, d’abord en revue puis chez Michel Lévy. Poulet-Malassis, vers qui Baudelaire s’était tourné après s’être brouillé avec Lévy, a bien compris que la publication des Fleurs n’était pas, aux yeux du poète, l’échéance la plus urgente du moment.

Il aura sa revanche. D’abord en faisant paraître, bien sûr, Les Fleurs du Mal, dans les deux éditions de 1857 et 1861 – celle de 1868, parue chez Lévy, étant posthume, et en tant que telle d’une valeur discutable –, suivies des Épaves (1866). Mais aussi en signant, « le 24 mai 1861, un contrat qui devait lui assurer les droits exclusifs de reproduction de tous les travaux parus et à paraître du poète » (écrit Christophe Carrère, p. 93). Un contrat aux enjeux plus symboliques que financiers, il est vrai, en un temps où Baudelaire était encore fort loin d’être le poète canonique qu’il est devenu.

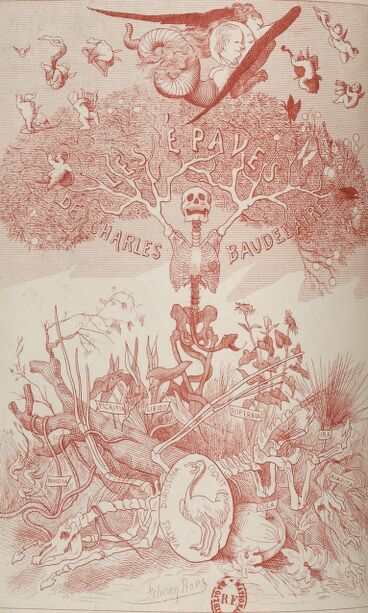

Frontispice des Épaves (Bruxelles, 1866) par Félicien Rops (1833-1898)

Une subversion hors de soupçon

Il existe une différence considérable dans le sens que prend, dans les trajectoires respectives de Baudelaire et de Malassis, la publication du recueil de 1857 et le procès qui s’ensuivit.

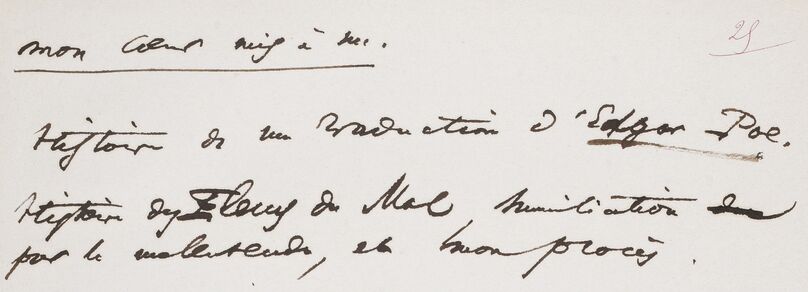

Baudelaire, Mon cœur mis à nu

(La numérotation à l’encre rouge est due à Poulet-Malassis.)

Placée, pour l’auteur, sous le signe du « malentendu », l’expérience s’inscrit, du côté de l’éditeur, dans ce qui prendra de plus en plus clairement la forme d’une véritable guérilla contre la société bourgeoise et le régime impérial. Son activité relève en effet d’« une forme d’anarchisme – la destruction des idéaux de la bourgeoisie par la publication de livres subversifs » (C. Pichois, p. 79), au nombre desquels figure en particulier une importante production d’érotiques.

Au moment de la publication des Fleurs, déjà, le « dévouement absolu » au poète et à son œuvre se double d’une parfaite estimation des risques encourus : « L’affaire des Fleurs du Mal », écrit-il à un correspondant inconnu le 10 novembre 1857, a été de mon côté et de fond en comble une affaire de dévouement absolu. Je savais d’avance que nous avions la moitié des chances d’être poursuivis et si je m’étais fait une illusion à ce sujet tous ceux qui savaient que j’imprimais le livre se seraient chargés de me désabuser. […] Cependant mon beau-frère était averti de tous côtés que la saisie ne pouvait pas ne pas avoir lieu. On fut sur le point de suspendre l’impression par deux fois, la dernière fois sur les instances du père Lanier venu à Alençon exprès pour cela et nous répétant à outrance que les fleurs du mal nous tueraient à nos débuts. Je tins bon et l’impression continua, tiraillé que j’étais du côté de ma famille et du côté de mon auteur qui ne se faisait pas faute de me donner de la tablature. » (cité par C. Pichois, p. 130) De la tablature, on a vu que Baudelaire ne s’était, en effet, pas fait faute de lui en donner : nul ne le contredira sur ce point.

Premier numéro de L’Aimable Faubourien, journal de la canaille, juin 1848, fondé par Poulet-Malassis

Ce courage, au fond, ne diffère en rien de celui dont témoignait déjà, une décennie plus tôt, une lettre à un ami alençonnais, Léon de La Sicotière. Déporté sur les galères après avoir échappé à l’exécution sommaire que faillit lui valoir sa participation aux journées de juin 1848, Malassis lui écrivait : « Vous me le dites bien, la captivité ne me doit point abattre ; elle ne m’a point abattu non plus. Je m’estime libre, vraiment libre ; de cette liberté d’esprit que je prise plus haut que la liberté d’aller et de venir dont parlait le projet de constitution. La captivité et toutes ses gênes sont entrées en ligne de compte de mes prévisions le jour où je me suis résolu à consacrer au triomphe de la cause démocratique le peu d’intelligence et le peu d’énergie que j’avais. » (cité par C. Pichois, p. 41).

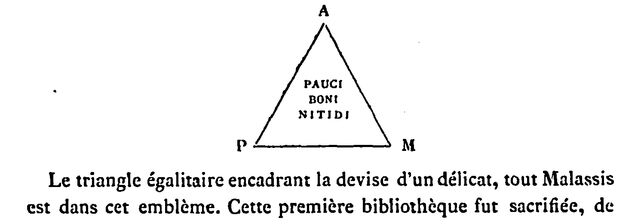

Maurice Tourneux, Auguste Poulet-Malassis : notes et souvenirs intimes

(La devise du « délicat » signifie : « Peu de livres, bons, en bon état ».)

Malgré la radicalité et la constance de son engagement, ce révolutionnaire demeure attentif aux dérives que ne manqueront pas d’entraîner, il le pressent, le rejet par une certaine gauche de toute forme d’héritage culturel. Tout en se déclarant partisan de la Commune de Paris, il critique sévèrement certains de ses acteurs, « esprits imbus d’idées autoritaires », et ira jusqu’à voir dans « les représailles à outrance » des Versaillais « les fruits de la lutte à outrance ». Sombres sont à ses yeux les perspectives ouvertes par l’Internationale, un organisme comptant tout un personnel encore « plus décidé à faire table rase de tous les souvenirs du passé » que ne l’était celui de la Commune, à laquelle participait encore « un nombre de journalistes et publicistes sensibles, à un certain point, à la tradition philosophique, artistique et littéraire » (à Champfleury, 28 mai 1871, cité par C. Pichois, p. 215). Concilier en un même signe le « Pauci, boni, nitidi » du lettré et le triangle égalitaire, telle fut, à l’inverse, la ligne de crête sur laquelle il parvint à se maintenir.

Pour aller plus loin

- La biographie de référence, on l’aura compris, est celle de Claude Pichois, Poulet-Malassis, l’éditeur de Baudelaire, Paris : Fayard, 1996

- L’exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, du 3 novembre 2021 au 13 février 2022 et son pendant virtuel

- Poulet-Malassis et Les Chants de Maldoror

- Une série de billets sur d’autres éditeurs littéraires du XIXe siècle est à venir.

- Sélection Éditeurs littéraires du XIXe siècle

- Voir aussi les billets sur Charles Baudelaire et l'art

Ajouter un commentaire