Le genévrier

Un étrange conifère que le genévrier ! Ses « baies » n’en sont pas vraiment, mais elles sont connues depuis l’Antiquité et ont été utilisées à des fins médicales et culinaires. Cet arbre, présent dans toute l’Europe mais aussi en Asie et en Amérique, a nourri de nombreuses légendes…

Le genre du genévrier (Juniperus) comporte de nombreuses espèces, qui peuvent être réparties en deux groupes : celles avec aiguilles piquantes (comme le genévrier commun) et celles avec feuilles souples en écaille (comme le genévrier thurifère, ou à encens, que l’on trouve dans les plaines de l’Atlas).

La caractéristique des arbres de cette famille est qu’ils réussissent à prospérer dans des environnements difficiles : « Placés sur les sols les plus arides, ombragés dans leur jeune âge, ils favorisent ensuite la croissance des grands arbres qu’on leur adjoint » peut-on lire en 1830 dans la Nouvelle méthode de semis, de plantations et d'aménagement des bois de M. Tourney.

Nicolas Robert, Sabina folio cupressi, XVIIe siècle, Collection des vélins, portefeuille 63, folio 10

Connu depuis l’Antiquité, le genévrier produit non des baies mais des cônes charnus, aussi appelés « galbules ». L’ethnobotaniste François Couplan écrit que les Vikings les utilisaient déjà pour aromatiser la bière ! De nombreux usages médicinaux des genévriers sont également renseignés. Ainsi Léon Pardé indique-t-il, dans Les Conifères : « Les feuilles et l’écorce de genévrier Sabine renferment une térébenthine utilisée en médecine ; par distillation, on retire, du genévrier de Phénicie, une huile odorante et, du genévrier Oxycèdre, l’huile de cade. » Cette huile est utilisée au début du XXe siècle pour traiter les maladies de peau.

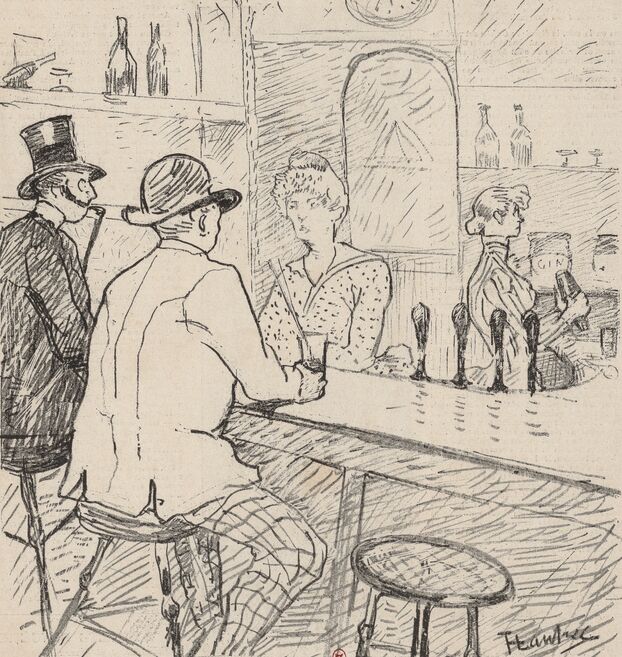

Quant aux « galbules », elles servent à aromatiser de nombreux alcools et liqueurs, du genièvre au gin, que le Royaume-Uni exporte un peu partout dans le monde. En France, cet alcool est mis sur le devant de la scène à la fin du XIXe siècle, à la faveur de la mode des « cocktails américains », célébrée par Alphonse Allais dans Le Capitaine Cap (1913).

Le genévrier est souvent doté de propriétés légendaires et magiques. Dans Le Règne végétal de la Norvège, Eugène Juglar explique que beaucoup de spécimens sont de petite taille en Scandinavie et que, par conséquent, les rares grands arbres éveillent les superstitions : « Un genévrier […] ne pourrait perdre ses branches sans qu’un animal de la maison ou le maître lui-même ne meure à l’instant. » Dans la montagne italienne, on suspend une branche de cet arbre devant sa porte pour faire fuir les sorcières ! Angelo de Guburnatis raconte, dans La Mythologie des plantes ou Les Légendes du règne végétal, qu’elles ont cette « manie irrésistible » de compter ses petites feuilles et de se tromper dans le compte, ce qui les impatiente.

Cette symbolique protectrice se retrouve dans le folklore germanique, notamment dans Le conte du genévrier des frères Grimm. Deux orphelins sont laissés sous la garde d’une cruelle marâtre, tandis que leur mère repose sous les racines d’un genévrier. La belle-mère assassine le petit garçon avant de le servir en ragoût au père, tandis que la sœur enterre les ossements de son frère au pied de l’arbre magique. L’enfant ressuscite alors sous la forme d’un oiseau, qui révèle à son père la triste vérité.

Anonyme, Génévrier cade, dans Oiseaux et plantes peints à gouache, début XVIIe siècle.

À cette comptine macabre fait écho celle que fredonne Marguerite emprisonnée dans le Faust de Goethe, ici dans la traduction de Gérard de Nerval :

C’est mon coquin de père

Qui m’égorgea ;

C’est ma catin de mère

Qui me mangea :

Et ma petite sœur la folle

Jeta mes os dans un endroit

Humide et froid,

Et je devins un bel oiseau qui vole,

Vole, vole, vole !

Symbole de résilience et d’immortalité, le genévrier n’a donc pas fini de hanter nos rêves…

Ajouter un commentaire