Chapeau gibus et gants de cuir

« Haut-de-forme » est une ellipse pour « chapeau haut-de-forme ». Il est à Arsène Lupin ce que le deerstalker est à Sherlock Holmes. Un couvre-chef qui participe à la mythologie du personnage. Mais qui n’existe que grâce à l’imagination débordante des successeurs de Maurice Leblanc et d’Arthur Conan Doyle.

Haut-de-forme et haute finance

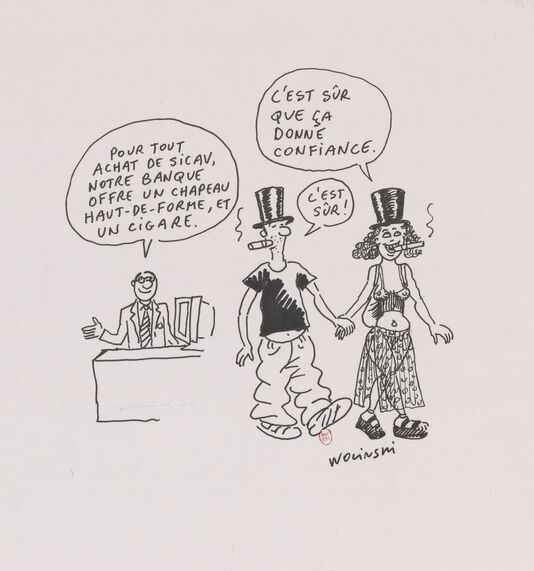

Dans l’imaginaire collectif, le haut-de-forme incarne la haute finance. Dans ses premières aventures, Balthazar Picsou est tête nue, porte un chapeau melon ou un béret écossais. Puis, à partir de Race to the South Seas (Course dans les mers du Sud), il ne quitte plus son chapeau haut-de-forme. Celui de Mister Monopoly est pour sa part indissociable du célèbre jeu de plateau. Ce chapeau est donc devenu dans la représentation sociale celui du grand capital et des élites financières. En anglais, haut-de-forme se dit top hat. Ou high hat. Et dans ce cas, de façon familière, il désigne un « snob ».

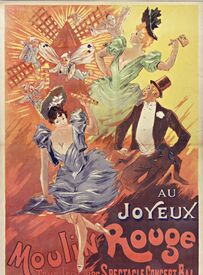

Selon le savoir-vivre, le haut-de-forme se portait traditionnellement avec la redingote ou l'habit (queue-de-pie, frac et jaquette, en fonction des circonstances). Il était aussi l’apanage des cérémonies officielles. Il était enfin réservé aux soirées, aux bals, aux mariages et aux courses.

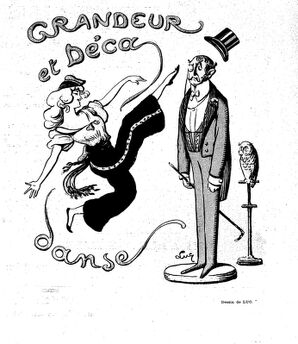

De fait, un cigare et un haut-de-forme sont souvent utilisés dans les caricatures pour croquer les riches. Le dessinateur de presse Georges Wolinski en a d’ailleurs fait un peu sa marque de fabrique. Et au carnaval, fête de l’inversion des valeurs, malheur à qui se pavanait autrefois avec son haut-de-forme. Le pauvre volait du haut du pavé et tombait dans le caniveau. C’est que le carnavaleux est facétieux !

Le gibus à la Comédie-Française ou à l’Opéra

Antoine Gibus est l’inventeur d’un chapeau mécanique (sa coiffe est garnie à l'intérieur de ressorts qui permettent de l'aplatir) qui porte son nom. Et qui entre au panthéon des antonomases (ces patronymes qui deviennent des substantifs), comme poubelle, sandwich, etc. Clic ! Clac ! Le bruit qu’il fait lui vaut d’être appelé « claque ». Il se replie ou se déploie, fait la queue de paon. C’est l’accessoire qui permet d’être léger sans perdre de son assise. Il est aux hommes ce que l’éventail et les jumelles de théâtre sont aux femmes. Il peut se poser sur les genoux, rester sous le bras. Il est bien pratique. Tandis que le chapeau en soie non pliable reste plus chic. Son domaine de prédilection est la Comédie-Française ou l’Opéra, la nuit, le demi-monde et autres milieux interlopes.

Riflard et le parapluie, Gibus et le haut-de-forme, in Journal du Dimanche du 26/10/1913.

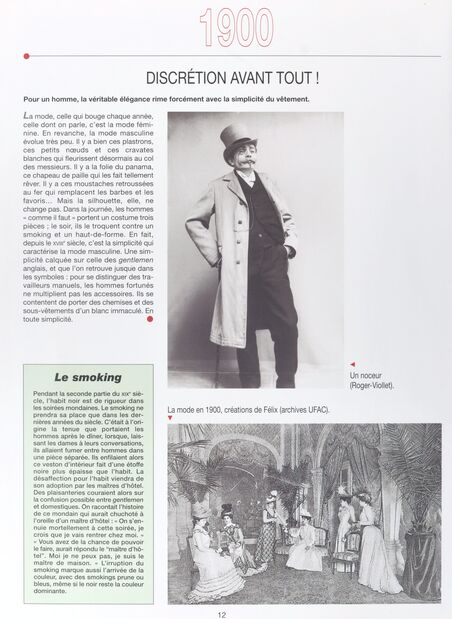

Roger-Viollet, Un noceur in 100 ans de mode, 1996

Qu’elle joue Lola-Lola dans L'Ange bleu (1930), Amy Jolly dans Cœurs brûlés (1930), ou Helen dans Blonde Vénus (1932), Marlene Dietrich rend le haut-de-forme indissociable de ses rôles de chanteuse de cabaret. C’est le temps des années dorées (Goldene zwanziger Jahre) de la république de Weimar (Weimarer Republik). Qu’elle soit en porte-jarretelles ou en frac, son chapeau se veut soulignement ou contrepoint de sa « féminité » ou de sa « masculinité ». L’actrice, en empruntant un couvre-chef emblématique du vestiaire de l’homme, refuse les stéréotypes de genre. Au music-hall, où tout est illusion, l’androgynie est reine. Fan de Marlene Dietrich, Madonna s’en souviendra en arborant à plusieurs reprises le mythique haut-de-forme au parfum de scandale.

A la ville comme à la scène ? Marlene Dietrich quitte son haut-de-forme pour un béret / Acmé, Paris, 1933

Mesdames Solveig et Kotta (numéro sur un tube - chapeau haut-de-forme), 1932

De fait, celui qui le porte semble un ramoneur, un « fumiste », c’est-à-dire un bourgeois, dans l’argot des polytechniciens.

Albert-Lévy et G. Pinet, L'argot de l'X : illustré par les X, 1894

Être « en fumiste » égale « être en civil », chez les militaires. Quand ils ne le nomment pas « blum », « blockhaus » (avec toutes ses variantes orthographiques « blocus », « blocaus »). Sans oublier « shako ». Les collégiens préfèrent dire « bosselard » (tiré vraisemblablement de « bosselé »).

« Le tube tromblon », in Comœdia illustré : journal artistique bi-mensuel, 5 avril 1913

A force d’être plié et déplié, le chapeau mécanique finit par ressembler à un « accordéon ». Quand il semble en fin de vie, il n’est plus qu’un « gadin » (un vieux chapeau). Il ne reste plus alors qu’à passer chez un « niolleur ». Le « niolle » (= « gnolle » ou « niole ») est un chapeau retapé, chez les marchandes du Temple.

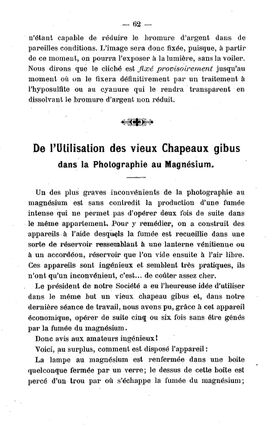

En attendant, il serait possible selon une publicité de l’époque de faire briller sa soie presque comme au premier jour. Mais à la fin, le gibus trouvera toujours quelque utilité pour l’art de la photographie au magnésium. Le haut-de-forme qui a orné autrefois les têtes couronnées permettra, même totalement défraîchi, d’en saisir désormais le portrait. Comme si le haut-de-forme participait d’une sorte d’économie circulaire…

Ajouter un commentaire