Le personnel

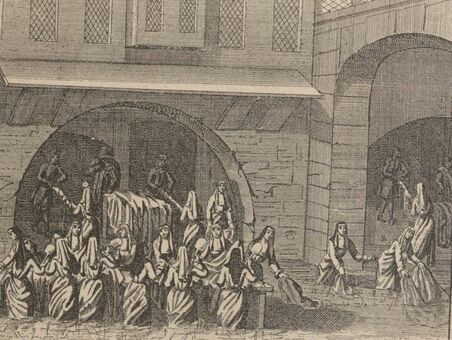

A l’origine, des religieuses étaient préposées à ce travail. A l’Hôtel-Dieu de Paris, premier hôpital de la cité, les Augustines passaient par les souterrains ou cagnards pour accéder à la Seine où elles trempaient le linge. Tâche fatigante et dangereuse puisque parfois, l’une d’entre elles était emportée par le courant et se noyait. Parmi les soeurs hospitalières, figuraient les soeurs lavandières et les soeurs buandières qui travaillaient dans le local réservé à la lessive ou buanderie. Etymologiquement ce mot provient de la buée, ancien nom donné à la lessive traditionnelle. Jusqu'au début du XXe siècle, les religieuses jouaient encore un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des asiles d'aliénés ou des hôpitaux militaires en supervisant le travail des soeurs converses, des ouvrières ou des malades valides. En effet, les médecins des asiles trouvaient bon d'occuper les aliéné(e)s à différents travaux manuels. Ce qui faisait tout à fait l'affaire de l'administration hospitalière, lui permettant d'exploiter cette main d'oeuvre forcée et sous-payée.

Les religieuses lavant le linge à la rivière, devant les cagnards

Maladies nosocomiales et professionnelles

Dans les premiers hôpitaux, faute de place, on avait imaginé installer deux malades tête-bêche dans un seul lit : la mort assurée pour un individu non contaminé à l'origine. En outre, les lavandières se contentaient de blanchir le linge. Tout ceci était propre à favoriser la propagation des maladies contagieuses (tuberculose, coqueluche, rubéole, choléra, diphtérie, fièvre typhoïde, variole) aux malades, au personnel soignant, sans oublier les blanchisseuses contaminées par la manipulation du linge sale. On peut donc parler d'une maladie professionnelle des blanchisseu(r)/(sse)s.

Pourtant il fallut attendre la fin du XIXe siècle et l'apparition de l'hygiénisme pour comprendre la dangerosité des germes présents dans le linge ayant été au contact des malades atteints de maladies transmissibles. La propreté fut reconnue comme un enjeu de la santé. Le traitement du linge devait désormais respecter des préconisations très strictes : triage, essangeage, lessivage, savonnage, rinçage et séchage.

Cette prise de conscience eut pour conséquence les précautions prises afin d'isoler le linge sale.

Dans les hôpitaux construits au XIXe siècle, apparurent les trémies, i.e. des espaces dans les planchers réservés au passage de conduits, permettant ainsi d'expédier le linge sale au sous-sol en limitant au maximum sa manipulation.

Aux abords des services des contagieux ou même des douteux - i.e. les malades placés en observation car suspectés de l'être - on trouva désormais un pavillon de désinfection équipé d'une étuve.

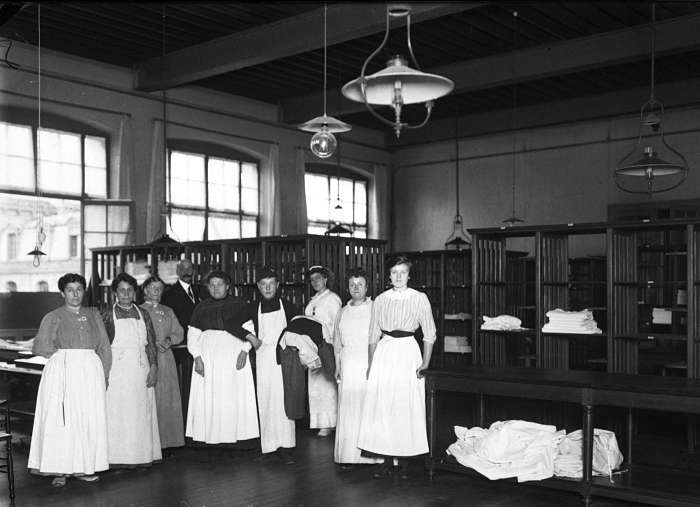

Dans les buanderies, on prévoyait aussi des hydro-extracteurs permettant la dessiccation de l'air, autrement dit la suppression de l'humidité.

Sanatorium d'Hyères-Gien (Var) : la buanderie

(Collections de la BIU Santé)

Les techniques successives de désinfection

C'est pourquoi du simple nettoyage du linge, on est passé à des techniques de désinfection. Au XIXe siècle, on eut l'idée d'utiliser la vapeur pour la lessive. En 1853, Napoléon III ordonna par décret d'appliquer cette innovation technique au blanchissage du linge dans les casernes et les hôpitaux militaires. En 1901, un article de journal promouvait le système Delorme révolutionnaire. Mais la méthode fut décriée et souvent abandonnée au profit de l'usage ancestral, encore en vigueur en 1902 dans les hôpitaux militaires et après 1914, on coulait encore la lessive aux cendres ou bien avec du carbonate de soude (cristaux) dans de l'eau bouillante.

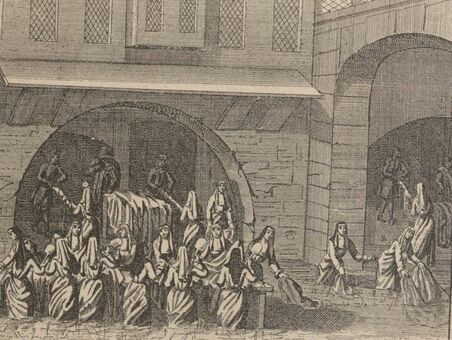

Organisation du service de blanchisserie dans les hôpitaux parisiens

A Paris, on croûlait sous le poids de ces milliers de kilos de linge et on ne cessa de modifier l'organisation de la blanchisserie. Signe de la difficulté de trouver une solution satisfaisante. En 1756, les médecins de l'Hôtel-Dieu observent que le service de blanchisserie occupe les religieuses au détriment du temps consacré aux soins. D'autre part, l'exécution de cette tâche est souvent négligée et on évite parfois de changer le linge des patients pour s'épargner la peine d'une lessive supplémentaire :

- On décide de confier ce travail aux hospices, mais les ouvrières et les malades valides rechignent devant sa pénibilité.

- De sorte qu'on externalise la blanchisserie vers les professionnels hors de l'hôpital. Là encore c'est un fiasco. On ne peut que constater des retards, des pertes et l'usure du linge due à des procédés destructeurs mais aussi à sa sous-location à la semaine ou au mois entre la réception des ballots et leur retour à l'établissement. Il n'y a pas de petit profit !

- en 1845, on crée seize buanderies dans les grands hôpitaux se répartissant le linge de tous les établissements.

- puis en 1893, suite à l'étude menée par l'ingénieur Kremer, on centralise le service de blanchisserie dans une immense buanderie pourvue des dernières innovations techniques à l'hôpital Läennec.

- Actuellement, le service central des blanchisseries, situé dans l’enceinte de la Pitié-Salpêtrière, prend en charge, traite puis redistribue les 55 tonnes quotidiennes de linge provenant des 32 hôpitaux de l’APHP. Afin d’assurer un suivi en temps réel et ainsi de limiter les pertes, il utilise un système informatique, le RFID (Radio-frequency identification) : le linge est équipé de puces à haute fréquence.

L'Assistance publique en 1900

Ainsi, le traitement du linge à l’hôpital devient au XIXe siècle un enjeu de santé publique. On comprend que le blanchissage du textile est insuffisant et parfois trompeur : il peut dissimuler une source de contamination. La désinfection devient alors une notion incontournable.

L'hôpital au XIXe siècle / Patrice Gauthier, réal. ; Danielle Sayegh, aut.

Pour aller plus loin

Découvrez nos sélections autour du textile et de l'entretien du linge.

Ajouter un commentaire