Gallica

de la BnF et de ses partenaires

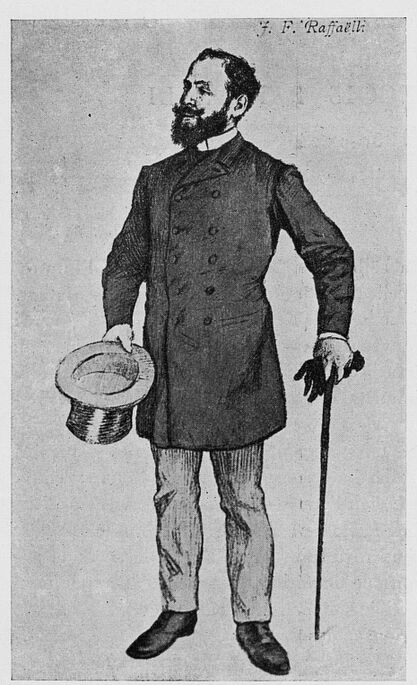

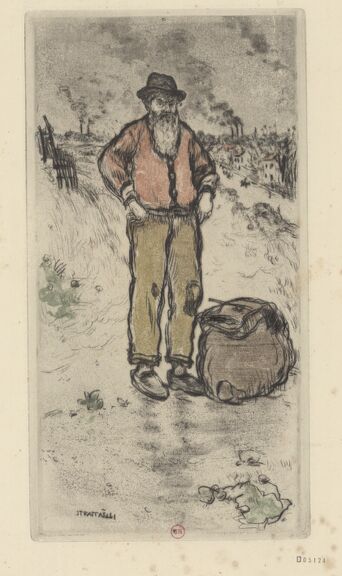

Jean-François Raffaëlli : la banlieue parisienne comme toile à peindre

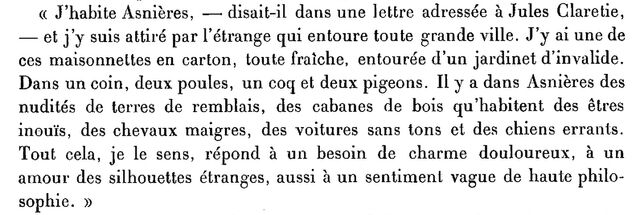

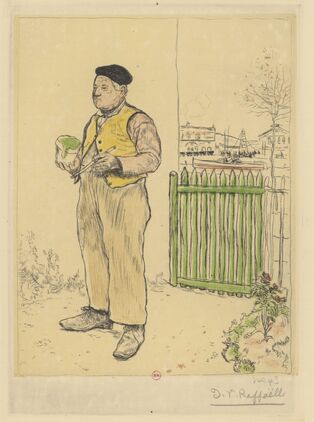

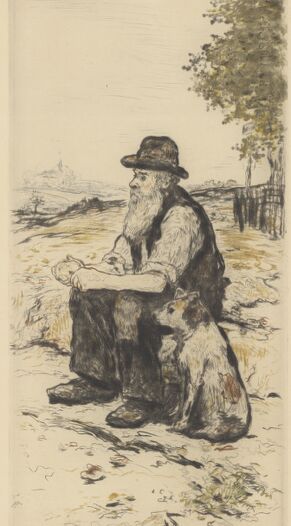

Loin de toute mièvrerie et sans recours au pathos, l'oeuvre de Raffaëlli tend en effet au réalisme avec une pointe de pittoresque. « Raffaëlli s'est fait le peintre de la banlieue de Paris, qui tient entre les barrières de Clichy et de Levallois, les talus des fortifications, les berges tristes de la Seine, les carrières poussiéreuses, les terrains vagues de la zone ». Ses petites gens sont « sans enjolivement et sans nettoyage », selon les mots de Huysmans ; ses paysages de banlieue sans « invités bien mis » et « sans formules de mélodrame », selon ceux du critique Gustave Kahn. « Nous sommes gavés de nature ventrue », celle qu'on « pomponne », dit encore Huysmans avec dégoût. Avec Raffaëlli au contraire, c'est « la mélancolique grandeur des sites anémiques couchés sous l'infini des ciels » ! Ces endroits, Raffaëlli les connait bien, lui qui habite un petit pavillon à Asnières et ne cesse d'arpenter la première périphérie de Paris.

Des artistes.... Série 1 / Octave Mirbeau

Pour aller plus loin

- La sélection Gallica sur les oeuvres de l'artiste

- « Jean-François Raffaelli », Le Temps, 17 mai 1894

- « Jean-François Raffaelli », dans Des hommes devant la nature et la vie, Mourey, Gabriel, 1902

- Les promenades d'un artiste au Musée du Louvre / J.-F. Raffaëlli ; préface de Maurice Barrès,...1908

- « Jean-François Raffaelli », dans L'Art et les artistes : revue mensuelle d'art ancien et moderne...1909

- « Jean-François Raffaëlli », dans la Gazette des beaux-arts : courrier européen de l'art et de la curiosité, janvier 1911 et février 1911

- « J.-F Raffaëlli », dans L'Art et les artistes : revue mensuelle d'art ancien et moderne... octobre 1923

Ajouter un commentaire