L'épilobe

Connue sous le nom de fireweed (l’herbe du feu) en anglais, l’épilobe en épi (Epilobium angustifolium) est une espèce pionnière, l’une des premières à s’établir suite à un incendie. On raconte qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les terrains bombardés de Londres furent recouverts d’épilobes.

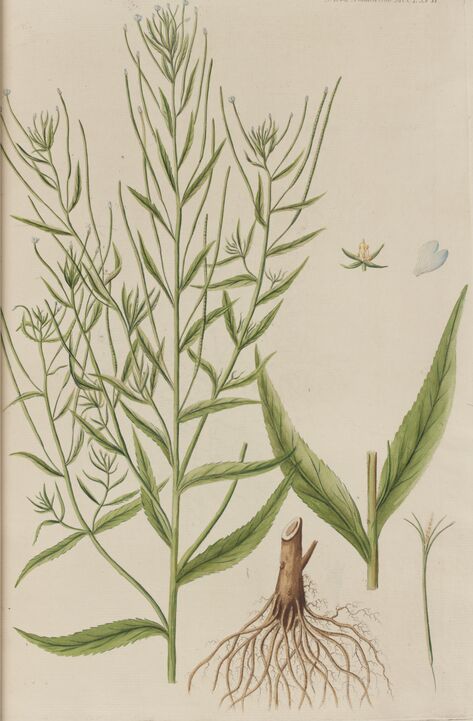

Les épilobes appartiennent à la famille des Onagraceae qui compte environ 200 espèces dont une quinzaine en France. La plus connue est l’épilobe en épi (Epilobium angustifolium) appelé aussi Laurier de Saint-Antoine ou Osier fleuri, en raison de la forme de ses feuilles semblables à celle du laurier-rose.

Dans les ouvrages anciens, on les désigne également sous le nom de Chamaenerion (du grec chamae : nain et nerio, qui a donné nerium, le nom scientifique du laurier-rose).

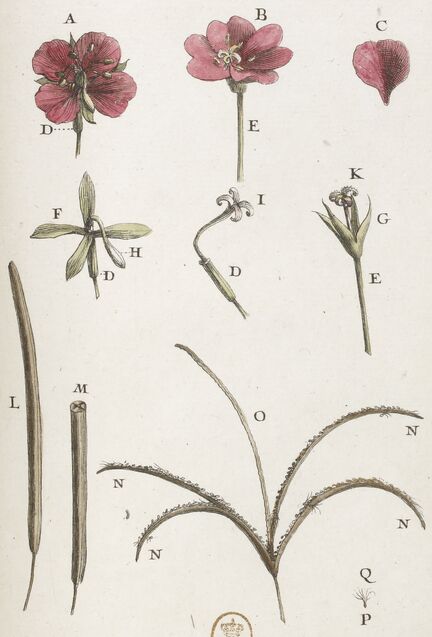

Daniel Rabel, Recueil de fleurs et d'insectes dessinés et peints sur vélin, 1624

Les épilobes sont vivaces, ils portent des feuilles lancéolées et, pour la plupart, des fleurs en épi à 4 pétales et 8 étamines dont l’ovaire très allongé adhère au calice. Ils sont de couleur rose, pourpre et parfois blanc. Les racines sont des rhizomes rampants qui peuvent former des colonies.

Les fruits sont des capsules longues et étroites, éclatant à maturité et libérant des graines munies d’aigrettes soyeuses, favorisant une dissémination par le vent, qui étaient utilisées comme mèches pour les chandelles. Certaines espèces peuvent atteindre plus de 2 m de haut. Les épilobes poussent de juin à septembre et sont très répandus en montagne.

L’épilobe des moraines (Epilobium fleischeri) grandit près des glaciers, dans les éboulis et les lits des torrents, jusqu’à 2700 m d’altitude. Pour supporter le froid des hauteurs, ses racines contiennent un antigel efficace : l’anthyocyanine qui leur donne une couleur rouge.

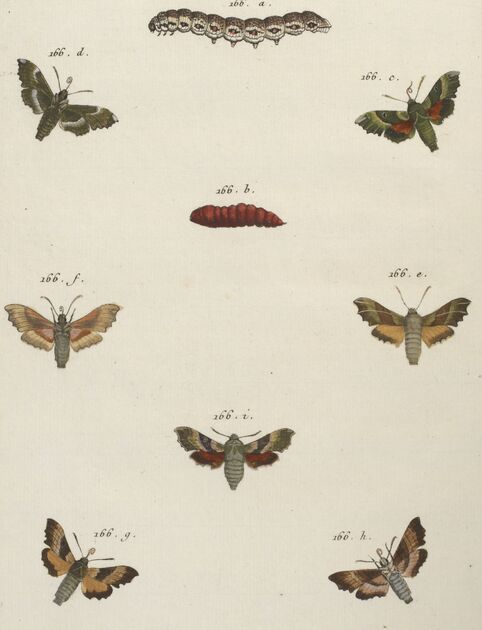

L’épilobe hirsute (Epilobium hirsutum) appelé ainsi en raison des longs poils blancs sur sa tige, se développe dans les zones humides. Il abrite un papillon de nuit : le Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina) dont les ailes sont gris-vert et jaunes. La chenille se cache dans les feuilles basses et se nourrit la nuit des pousses les plus tendres. Difficile à observer, ce papillon est visible au crépuscule au printemps, il est strictement protégé en France.

Papillons d'Europe peints d'après nature, tome premier, Paris, 1779-1792

L’épilobe joua un rôle important dans l’histoire de la botanique : pour éviter l’auto-fécondation, ses étamines sont matures avant le stigmate. Ce phénomène fut observé à la fin du XVIIIe siècle par le botaniste allemand Conrad Sprengel.

Il étudia la structure de plus de 500 fleurs et le rôle des insectes dans la pollinisation croisée. Ses observations révolutionnaires furent publiées en 1793 dans son ouvrage Le secret de la Nature découvert dans la forme et la fécondation des fleurs. Celui-ci fut totalement ignoré des scientifiques et ce n’est qu’au XIXe siècle que ses travaux furent poursuivis par Charles Darwin avec le succès que l’on sait.

L’épilobe est connu pour soulager les brûlures ce qui peut expliquer le nom de laurier de Saint-Antoine, celui-ci étant réputé pour guérir les maladies de peau. La racine de l’épilobe contient un tannin aux propriétés astringentes qu’on ingérait sous forme de tisane ou en bain de bouche ou comme aliment

Les feuilles et les fleurs séchées de certains épilobes servaient à confectionner un thé noir qu’on appelait thé d’Ivan dans l’Europe de l’Est, efficace pour les troubles intestinaux et la constipation.

Alors, vous prendrez bien une tasse d’épilobe ?

Pour aller plus loin

- Visitez la section Botanique du parcours Gallica La Nature en images.

- Rédécouvrez les autres billets de L'herbier de Gallica.

Ajouter un commentaire