Le ginseng

Source d’éternelle jouvence, aphrodisiaque, remède à tous les maux : le ginseng promet bien des miracles depuis des millénaires.

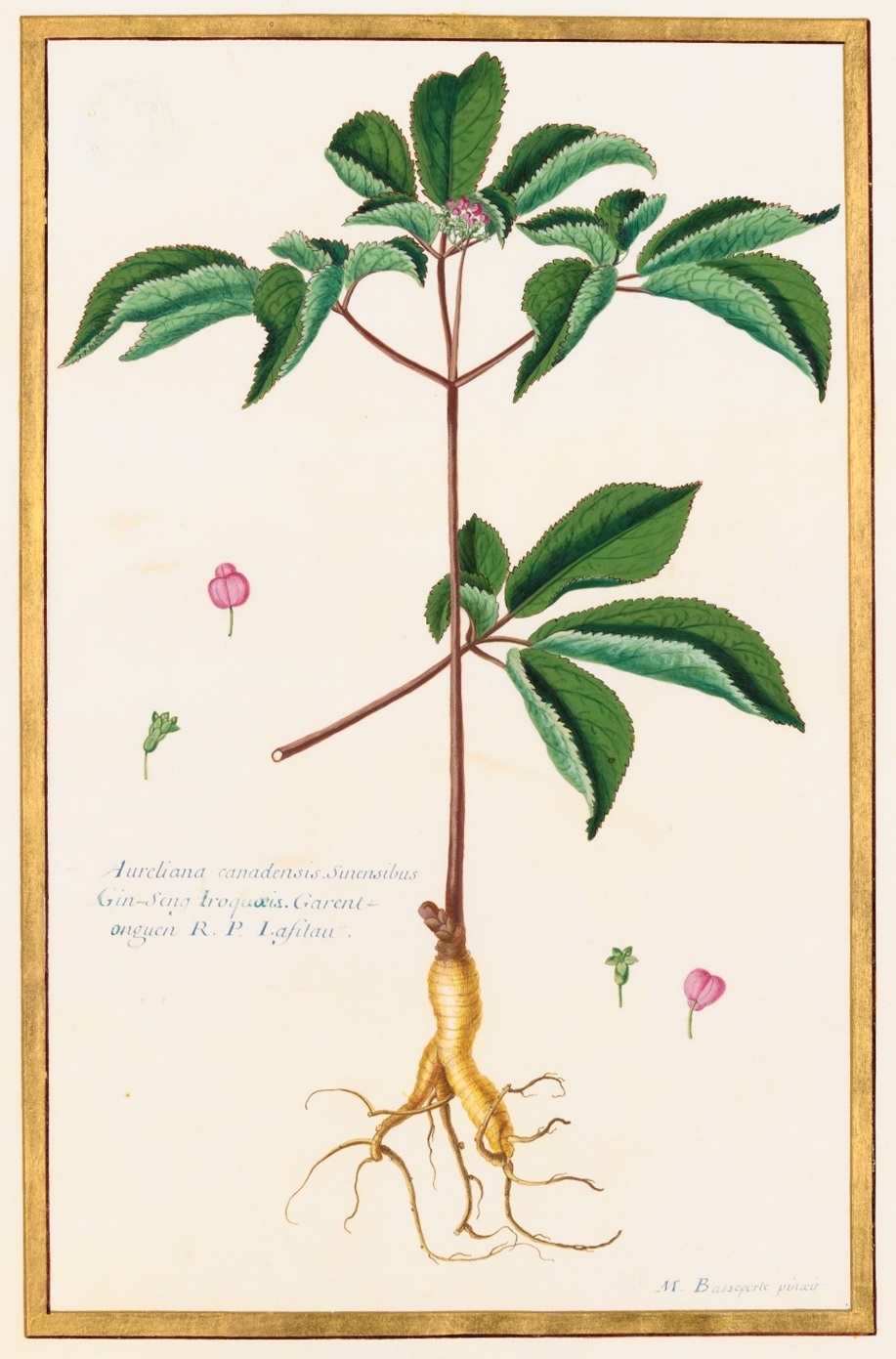

De la famille des Araliaceae, le ginseng s’inscrit dans le genre Panax, du grec πάναξ qui nous a donné « panacée » ou « remède à tous les maux ». Il est connu avant tout pour sa racine tubérisée, d’où s’élèvent des feuilles palmées portant des fleurs blanches groupées en ombelles ainsi que des baies rouges.

La racine du Panax ginseng, originaire de l’Asie du Nord-Est, n’est pas sans évoquer la mandragore dans sa forme humanoïde. Cette ressemblance se reflète dans ses appellations en chinois mandarin, « rén-shēn » (人参), ainsi qu’en coréen « in-sam » (인삼), tous deux signifiant « homme-racine ».

Cet anthropomorphisme intercontinental explique en partie les qualités qui sont prêtées au ginseng. Selon la théorie des signatures ou de la sympathie universelle, développée dans différentes parties du monde et théorisée par Paracelse, l’aspect des plantes correspond à leurs qualités médicinales. Avec son apparence humaine, le ginseng serait donc un remède à tous les maux…

Anonyme, dans Sâm Cao-Ly, Koryo Ginseng, 1942

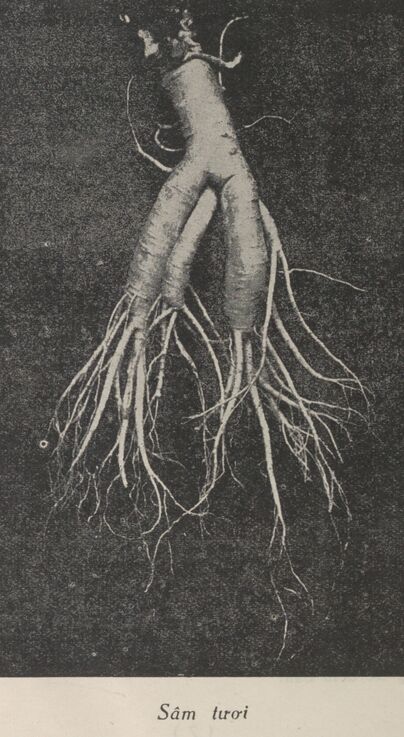

Le ginseng a cependant fait ses preuves au-delà de son anthropomorphisme. Arrivée à maturité entre 4 et 7 ans, sa racine présente une concentration importante de ginsénosides, des constituants actifs qui ont des effets anti-inflammatoires et stimulants. Utilisé comme complément alimentaire, contre la fatigue et la perte de mémoire, ou encore pour ses vertus aphrodisiaques, le ginseng, aujourd’hui cultivé principalement en Corée, se consomme sous diverses formes : thé, liqueur, soupe, boisson énergisante, etc., son extrême rareté à l’état sauvage contribuant à en faire un produit coûteux et recherché.

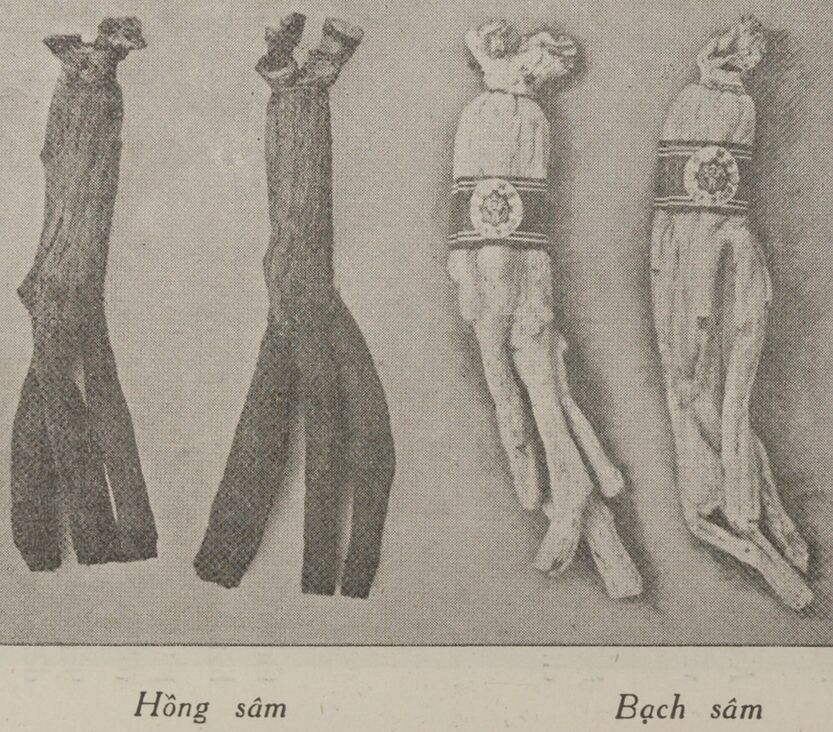

On distingue deux types de ginseng selon la façon dont il est préparé. Le ginseng rouge, qui a des effets stimulants, est récolté à 6 ans et, selon une méthode traditionnelle coréenne, mariné dans un liquide sucré puis étuvé avec une source de vapeur. Il adopte alors une couleur rouge-brun qui le distingue du ginseng blanc, dont la racine, récoltée à 4 ans, est séchée naturellement au soleil et développe au contraire un effet apaisant.

Ginseng rouge (Hongsam) et ginseng blanc (Baeksam). Anonyme, dans Sâm Cao-Ly, Koryo Ginseng, 1942

Si la nature exacte de ses effets fait toujours l’objet de débats au sein de la communauté scientifique, le ginseng occupe, depuis des millénaires, une place centrale dans la médecine traditionnelle chinoise : il apparaît ainsi dans le Classique de la matière médicale du Laboureur Céleste (Shennong bencao jing), le premier ouvrage de pharmacopée chinois. Selon la légende, l’empereur Shennong, héros de la mythologie chinoise, aurait ingéré les 360 espèces de plantes qui y sont répertoriées afin d’en révéler les effets. Aujourd’hui encore, les recherches se poursuivent : le ginseng n’a pas fini de dévoiler ses secrets…

Ajouter un commentaire