La course à la vaccination que nous vivons s’accompagne d’inquiétudes et de résistances. Mais si le nouveau vaccin contre le COVID19 fait effectivement débat, les arguments mobilisés contre l’immunisation préventive n’ont rien d’inédit et remontent en fait aux origines de la pratique vaccinale.

La santé publique a fait un grand pas au XVIIIe siècle avec la découverte de la vaccination. La variole, appelée aussi « petite vérole », connaît plusieurs poussées meurtrières, qui déciment la cour de France. L’une d’entre elles emporte Louis XV, le Bien-Aimé, en 1774. La France reste pourtant réticente au procédé de variolisation, importé en 1717 de l’Orient, qui consistait à inoculer une variole bénigne pour éviter une variole grave. Le médecin suisse Théodore Tronchin parviendra pourtant à inoculer la variole vers 1756 à la cour de Versailles mais la France reste une des dernières nations à adopter cette méthode controversée.

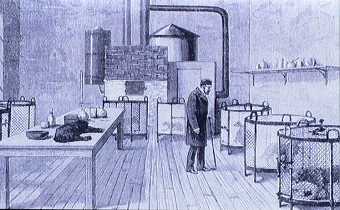

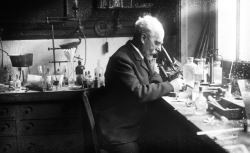

En 1886, Louis Pasteur sort d'une longue période de recherches, puis de luttes, pour imposer au monde scientifique ses découvertes sur la vaccination contre la rage. Âgé, fatigué et malade, il délègue à ses proches collaborateurs, Emile Duclaux et Emile Roux, le soin de créer l'Institut qui portera bientôt son nom. La nécessité d'un périodique qui en publierait les travaux est dans l'esprit de tous, mais les ressources dont dispose le tout nouvel institut ne sont pas suffisantes. Emile Duclaux prend alors l'initiative de la future revue, dont il devient à la fois le bailleur de fonds, le metteur en page et le directeur de publication.