Louise Labé, lyonnaise

À l’occasion des 500 ans de sa naissance, il faut redécouvrir les textes surprenants de Louise Labé. Son œuvre est cette année au programme de l’agrégation de lettres et la recherche la concernant est très vivante, même si, après avoir été l’objet de nombreux fantasmes, l'autrice demeure un mystère.

On sait peu de choses de la vie de Louise Labé, seule poétesse de condition bourgeoise du XVIe siècle. Née entre 1520 et 1524 dans un milieu de marchands lyonnais, assez fortunés mais peu cultivés, rien ne la prédisposait à devenir une des figures littéraires importantes de la Renaissance française.

Elle est la fille d’un artisan cordier prospère, Pierre Charly dit Labé (du nom de sa première épouse) et d'Étiennette Deschamps. Dans ce milieu de notables, les femmes ne reçoivent en général qu’une instruction sommaire ; son père ne sait pas écrire, ses frères ne sont guère instruits, son mari probablement illettré.

On ignore donc pourquoi et comment elle a fait des études pour devenir une grande lectrice. Elle a aussi appris la musique (« Louise a main qui tant bien au Luth joue » écrit Marot). On suppose qu’elle a pu être confiée après la mort rapide de sa mère (en 1523 ou 1524) au couvent de la Déserte, où elle aurait peut-être rencontré Clémence de Bourges, qui appartient à une famille noble et la mettra plus tard en contact avec les milieux humanistes.

Vers 1545-1547 elle épouse Ennemond Perrin, un cordier plus âgé et moins riche qu’elle, qui meurt sans doute vers 1553-1555. Veuve et indépendante, Louise Labé, en femme d’affaire avisée, investit et fait fructifier son patrimoine de cordière, notamment dans les foires environnantes.

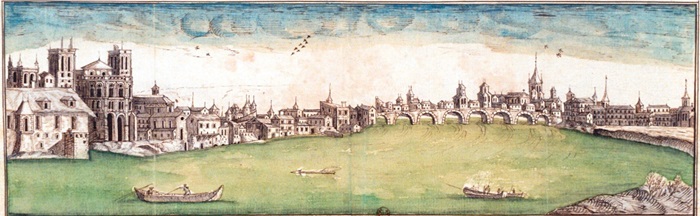

La ville de Lyon est alors une capitale culturelle particulièrement brillante, le « second œil de France » selon la formule prêtée à Jean Lemaire de Belges. En plein bouillonnement moderniste, elle est habitée par de nombreux humanistes et écrivains (Etienne Dolet et Guillaume Scève notamment). Clément Marot chante ainsi « Lyon, plus doux que cent pucelles ».

C'est une ville frontière, de commerce et de passage, qui relie le sud et le nord de l’Europe, très perméable aux influences de l’Italie toute proche. Une importante dispora florentine y vit d’ailleurs.

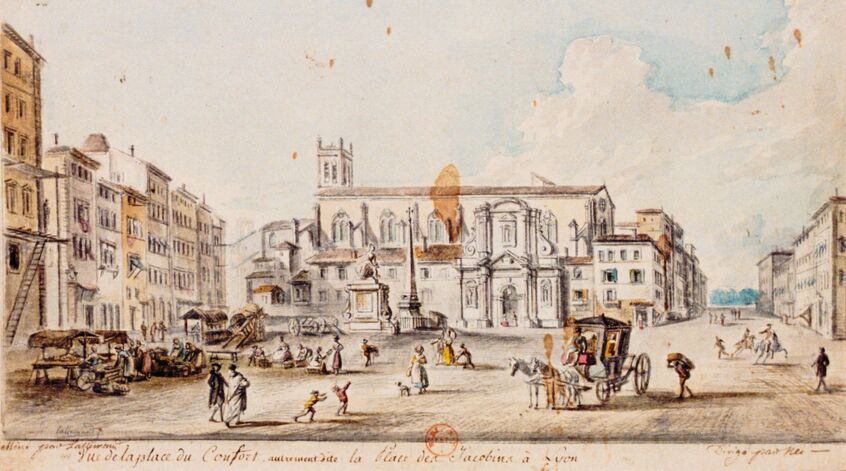

Louise Labé habite rue de Confort (30 sur le plan ci-dessous), tout près de l’église Notre-Dame de Confort (31) sur la place du même nom (devenue aujourd’hui la place des Jacobins), qui est alors l’église des nombreux florentins vivant à Lyon. Elle fréquente ce petit milieu italianophile, est très liée notamment avec Tomaso Fortini, banquier florentin qui sera son exécuteur testamentaire.

À la fin de sa vie, le climat intellectuel s’assombrit : à partir de 1562, les guerres de religion sanglantes nuisent au commerce et appauvrissent la ville. La peste noire emporte son frère et de nombreux amis, et elle se retire à la campagne. Elle rédige son Testament le 28 avril 1565 et meurt à Parcieux en février 1566.

La rue Confort est aussi toute proche du quartier des imprimeurs, où Louise Labé noue sans doute des contacts et se constitue un réseau.

L’imprimerie est florissante à Lyon depuis la fin du XVe siècle. Dans le quartier de la rue Mercière (60) s’activent imprimeurs et libraires. En 1520, on compte près de 100 ateliers, dont une minorité d’imprimeurs libraires qui pratiquent leur propre politique d'édition, impriment et diffusent les ouvrages de leur choix. On connaît même des imprimeuses et « librairesses ».

Le plus réputé d'entre eux est Sébastien Gryphe, dans les ateliers duquel Jean de Tournes, l’éditeur de Louise Labé, se forme. Établi plus tard à son compte, il tient une librairie imprimerie célèbre à l'enseigne de deux vipères qui se mordent la queue en ouroboros, rue Raysin (88) (aujourd’hui rue Jean de Tournes).

Jean de Tournes manifeste depuis dix ans de l’intérêt pour la promotion des voix de femmes : il a publié notamment les Rimes de gentille et vertueuse dame, D. Pernette du Guillet Lyonnaise à titre posthume en 1545, et en 1547 Les Marguerites de la Marguerite des Princesses de Marguerite de Navarre. Il travaille avec les plus grands poètes lyonnais de son époque : Clément Marot, Antoine Du Moulin, Maurice Scève, Charles Fontaine, Olivier de Magny, Jacques Peletier du Mans. Il publie aussi de nombreuses traductions d'auteurs latins et italiens (Esope, Ovide, Pétrarque).

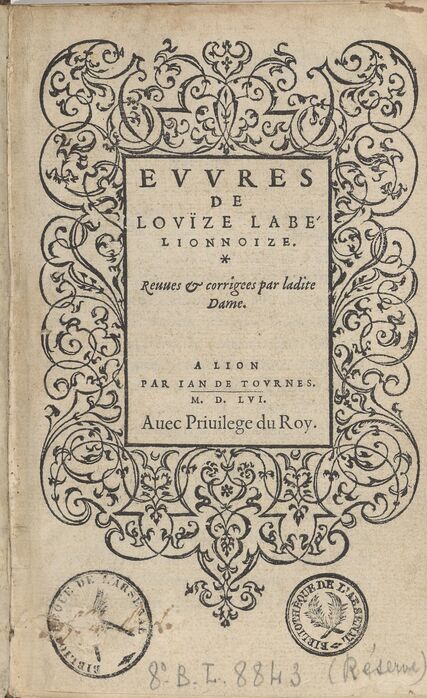

C’est chez lui qu’en 1555 une femme et fille d’artisans cordiers revendique non seulement le droit d’écrire mais celui de faire publier, de son vivant, ses « œuvres ». Louise Labé est l’une des rares autrices à demander un privilège royal d’édition pour son recueil, qui lui est octroyé le 13 mars 1555 pour 5 ans. Cette demande, coûteuse, est faite et financée sous son seul nom, sans mention de son époux, ce qui est remarquable.

Le 12 août 1555, Jean de Tournes fait paraître le petit volume in-8° de 173 pages des Œuvres de Louise Labé Lyonnaise, auquel se résumeront les écrits publiés de la poétesse. Le volume comprend une épître dédicatoire, un conte mythologique en prose (le Débat de Folie et d’Amour), trois élégies (lettres d’amour en vers d’une centaine de décasyllabes à rimes plates), et 24 sonnets d’amour, le premier en italien et les 23 autres en décasyllabes français, suivis de 24 « Escriz de divers poëtes, a la louenge de Louize Labé Lionnoize ». Un deuxième billet revient sur ces textes.

Cette édition princeps, est réimprimée dès 1556 « revues et corrigées par ladite dame », et fait assez rapidement l’objet de versions pirates, ce qui laisse supposer que le premier tirage s’est bien vendu.

Il existait sans doute, en ce moment particulier du milieu du XVIe siècle à Lyon, des possibles pour les femmes, qui ensuite se referment.

Un troisième billet évoque les fantasmes que la postérité va tisser autour de Louise Labé, notamment au XIXe siècle.

Pour aller plus loin

- Dorothy O'Connor. Louise Labé. Sa vie et son oeuvre. Slatkine, 1972

- Madeleine Lazard. Louise Labé, lyonnaise. Fayard, 2004

- Élise Rajchenbach. Louise Labé. La Rime féminine. Calype, 2024 (en commande)

- « À la recherche de Louise Labé, poétesse de l'humanisme », Élise Rajchenbach et Blandine Perona interrogées par Laurent Mauduit, Le Cours de l'histoire, France Culture, 6 mars 2024

- Redécouvrir Louise Labé : autres éditions anciennes, éditions modernes, études critiques et bibliographie complète

- Louise Labé, autrice (2/3)

- Louise Labé, Belle cordière ? (3/3)

- Tous les billets sur des femmes de lettres

Commentaires

Merci pour ce billet

Merci pour ce billet passionnant !

Ajouter un commentaire