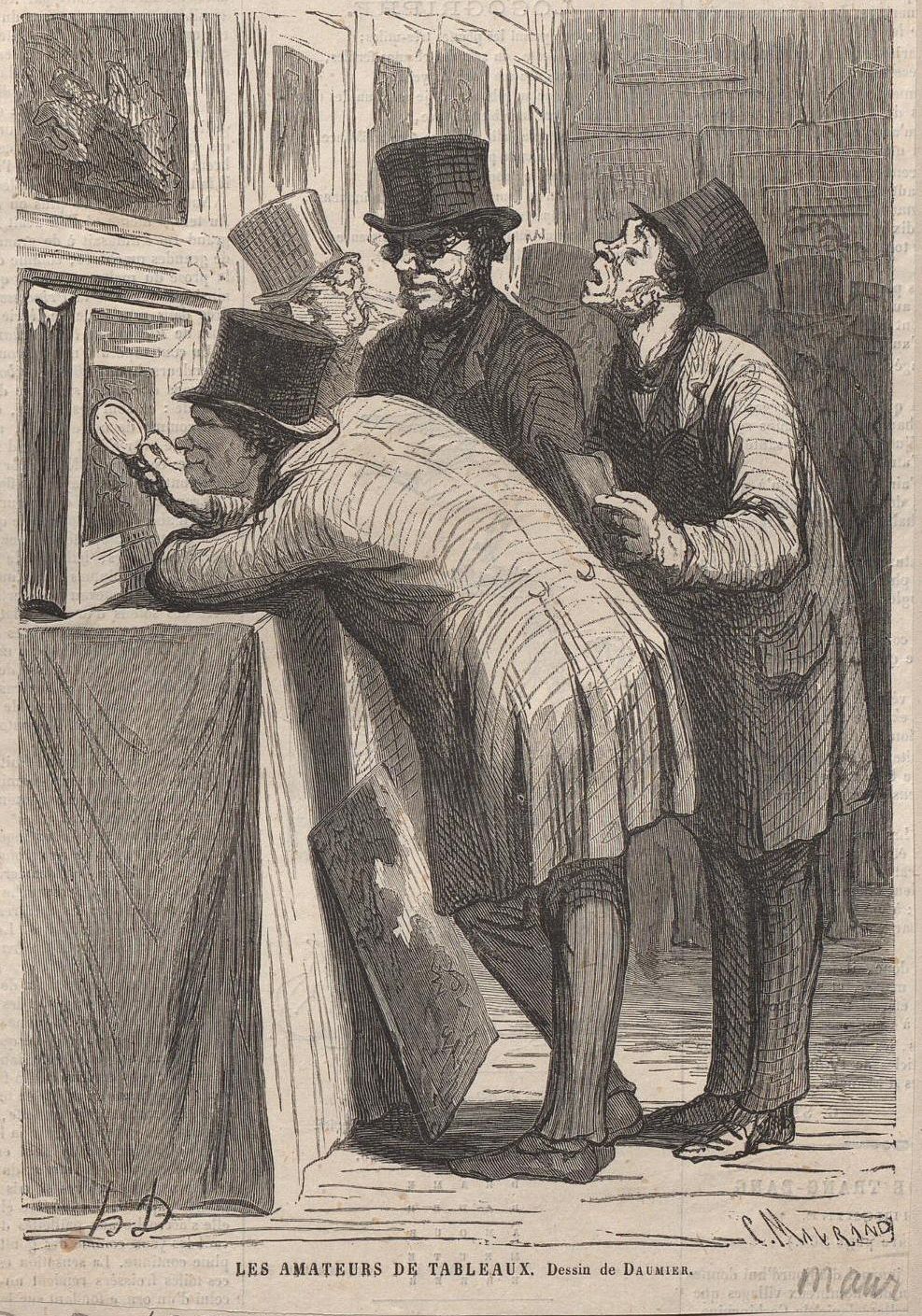

La seconde moitié du XIXe siècle voit émerger en France un phénomène culturel qui s’étend à de larges franges de la population : le collectionnisme. Si la pratique de la collection était auparavant l’apanage d’une élite fortunée ou de personnages marginaux, elle est adoptée par de nombreux individus, galvanisées entre autres par l’engouement du moment pour les époques passées. Le mot même de collectionneur – autrefois appelé amateur, curieux ou connaisseur – fait son apparition en 1839 sous la plume d’Honoré de Balzac, dans la « Monographie du rentier » (publié dans le recueil Les Français peints par eux-mêmes).

Le bibelot, objet de collection par excellence, suscite toutes les convoitises, s’achète et se revend sur les étals de rue aussi bien qu’aux enchères, notamment à l'hôtel Drouot, qui ouvre ses portes en 1852. Pour accompagner cette mode, on publie des

manuels et des «

grammaires » destinés aux apprentis-collectionneurs, tandis que les principaux amateurs de chaque ville française se font connaître à travers des

annuaires spécialisés. En outre, des portraits de collectionneurs célèbres –

des siècles précédents ou

bien vivants - sont brossés par certains écrivains qui se spécialisent dans ce type de sujet. D’autres préfèrent décrire les travers des collectionneurs, à travers des

physiologies satiriques ou des

compilations d’anecdotes savoureuses. En effet, depuis la publication par Balzac du

Cousin Pons en 1847, le collectionneur est désormais

un personnage connu des lecteurs, bien installé dans le paysage littéraire.

Le collectionnisme des frères Goncourt, véritables précurseurs en matière de goût, contribue pleinement à cette tendance. Tout au long de leur vie, les deux frères achètent frénétiquement des objets, suivant ainsi la pente de leur « maladie bricabracante », en « collectionomanes » assumés. Dans leur hôtel particulier d’Auteuil, au 53 boulevard de Montmorency, ils aménagent une demeure de collectionneur idéale et inédite, où se mêlent leurs deux passions majeures :

le XVIIIe siècle et

l’art japonais. Après la mort de Jules, en 1870, Edmond demeure inconsolable : tout, dans cet environnement, lui rappelle son frère, à commencer par la chambre où ce dernier rendit son dernier soupir. Seul survivant de ce duo d’amateurs, Edmond publie en 1881, en forme d’hommage, un livre inclassable qu’il intitule

La Maison d’un artiste, tout à la fois description minutieuse de la maison d’Auteuil, catalogue des collections conservées, et recueil de souvenirs de jeunesse, notamment avec Jules. Les moments de remémoration poignante sont entrecoupés de nombreuses digressions et anecdotes, dont le prétexte est chaque fois un lieu de la maison ou un objet. Pensé comme une visite en compagnie de l’auteur, le livre se structure en chapitres qui correspondent à chaque pièce de la maison : vestibule, petit salon, cabinet de travail, boudoir... jusqu’au célèbre grenier du dernier étage, où, à partir de 1885, Edmond reçoit

ses confrères écrivains et artistes (d'Alphonse Daudet à Joris-Karl Huysmans, en passant par Antonio de la Gandara) chaque dimanche pendant 11 ans.

Peu de temps après la parution de ce livre qui fit sensation, Edmond fait appel à un photographe parisien, Fernand Lochard, pour illustrer son ouvrage. Entre 1883 et 1886, ce dernier réalise, répartis en deux albums (

ici et

ici), 16 clichés photographiques de la maison d’Edmond, qui correspondent aux différents chapitres de la

Maison d’un artiste. Edmond de Goncourt aimait à dire qu’il pensait l’arrangement d’une pièce « comme le chapitre d’un livre ». Il se montre très satisfait du résultat, « émerveillé de la justesse des ombres dans les pièces de fond », qu’il rapproche des peintures du Hollandais

Pieter de Hooch, contemporain de Vermeer. Chaque photographie met sous les yeux du lecteur les objets décrits dans le texte :

statuette de Clodion, vases de Sèvres, dessins et pastels de Boucher, Watteau ou

Quentin de La Tour,

tapis persans, bibliothèque de livres précieux, céramiques japonaises, kakémonos...

Pour autant, aucune édition de l’ouvrage augmentée de ces photographies ne sera publiée. Edmond de Goncourt se contente de déposer des versions de ces deux albums auprès de deux institutions parisiennes : le musée Carnavalet, et

la Bibliothèque nationale de France. De nombreux portraits d’Edmond à son domicile, parmi ses collections, sont réalisés dans ces mêmes années, notamment par le peintre

Jean-François Raffaëlli et le graveur

Félix Bracquemond, mais aussi par Dornac -

ici et

ici - en photographie, ce qui contribue à renforcer l’image d’écrivain-collectionneur qui influence alors toute une génération. Parmi les nombreux épigones d’Edmond, le poète Robert de Montesquiou rend hommage au maître dans son « Offrande à Edmond de Goncourt » :

À sa mort, Edmond tient à ce que sa collection soit dispersée aux enchères : « ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres, enfin les choses d’art qui ont fait le bonheur de ma vie, n’aient pas la froide tombe d’un musée et le regard bête du passant indifférent, et je demande qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur, et que la jouissance que m’a procurée l’acquisition de chacune d’elles soit redonnée à un héritier de mes goûts ». Ce sera chose faite,

entre le 15 février et le 19 juin 1897.

Voir aussi

Pour aller plus loin

CABANÈS Jean-Louis et DUFIEF Pierre, Les frères Goncourt, Paris, Fayard, 2020

LAUNAY, Elisabeth, Les frères Goncourt, collectionneurs de dessins, Paris, Arthena, 1991

PETY, Dominique, Les Goncourt et la collection : de l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, 2003.

PRAZ Mario, Histoire de la décoration d’intérieur : la philosophie de l’ameublement, Paris, Thames & Hudson, 1990

Ajouter un commentaire