La librairie à l'assaut du chemin de fer

L’expression bien connue « roman de gare » fait bien plus que désigner de manière péjorative un ouvrage dont le but principal serait, au détriment de sa valeur littéraire, d’offrir une lecture facile, le temps d’un trajet ou de l’attente d’un train : elle révèle à elle-seule une page de l’histoire de l’édition, concomitante de celle du chemin de fer.

Affiche pour la Compagnie des chemins de fer d'Orléans et du Midi, 1900 (partie supérieure)

En France, la première ligne de train utilisée par des voyageurs relie Saint-Etienne à Lyon en 1831, avant que ne soit inaugurée en 1837 la ligne Paris - Saint-Germain-en-Laye, longue de 18 km et créée spécialement à l’intention d’une clientèle aisée. Ce ne sont que les premières d’un réseau qui connut dans les années qui suivirent un développement exponentiel, pour atteindre à la fin du Second Empire 17 430 km de voies qui transportent 109 millions de voyageurs annuels : c’est donc un véritable maillage du territoire qui se met en place au XIXe, dont le potentiel commercial fut bien vite perçu par un homme : Louis Hachette.

Se mettre à l'heure du rail

Le geste si banal aujourd’hui d’aller s’acheter un journal ou un livre avant de prendre le train est né de sa volonté novatrice de créer un réseau de distribution d’ouvrages en gares, dont nous sommes encore aujourd’hui tributaires, puisque les « Relay » que l’on trouve dans les gares françaises (qui de 1980 à 2000 s’appelaient Relais H – pour Hachette) ne sont jamais que les descendants de la première librairie ferroviaire, instaurée Gare de Lyon par Hachette en 1852.

Ce dernier, connu pour avoir modernisé le monde de l’édition, se tourne tout d’abord par défaut vers le métier du livre, quand le gouvernement anti-libéral décide en 1822 la suppression de l’Ecole Normale Supérieure, « sentine d’irréligion qui infecte et perd la jeunesse » (Jean-Yves Mollier, cité par Frédéric Saby), où il était élève : on reconnaît là l’origine du penchant pédagogique qui est une des marques de fabrique de sa maison d’édition, et le lieu où il se lia d’amitié avec nombre des futurs auteurs qu’il publiera. Une fois son brevet de libraire-éditeur obtenu, en 1826, Hachette n’a de cesse de chercher des idées novatrices (il est à la fois à l’origine du rôle de directeur de collection et du contrat commercial d’édition), et c’est en Angleterre que lui viendra celle des bibliothèques de gare.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, on ne trouve dans les gares anglaises comme françaises que quelques vendeurs à la sauvette de publications médiocres ; c’est alors que William Henry Smith (1825-1891) – fils du W.H. Smith à l’origine des librairies du même nom – passe non seulement des accords avec diverses compagnies ferroviaires anglaises afin d’envoyer bien plus rapidement les derniers titres de presse en province, mais encore émet l’idée que le train offre, par son confort, la possibilité de lire plus aisément qu’en diligence, et de s’y adonner à des lectures plus sérieuses. C’est dans ce but qu’il ouvre le 1er novembre 1848 à la gare de Euston un kiosque à journaux, idée qu’Hachette lui reprendra après s’être rendu à Londres en 1851 pour l’exposition universelle.

Le monopole-Hachette

C’est donc le 21 mars 1853 que voit le jour à la Gare du Nord la toute première Bibliothèque de Gare, qui devient vite un véritable empire, grâce au monopole qui confère à Hachette le droit exclusif d’installation de bibliothèques en gare : c’est ainsi que dès la même année l’éditeur dispose de 43 kiosques de gare, qui en 1896 passent au nombre de 1179 !

Gare de Lyon. Intérieur. 1880. Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Pour apaiser la concurrence qui proteste vivement contre ce monopole et tente de s’ériger en syndicat, Hachette finit par s’engager à vendre tout autant les ouvrages des autres maisons d’édition que les siens, sans privilégier ses propres parutions, mais cela lui permet somme toute de proposer une offre encore plus attrayante aux yeux des acheteurs.

Création d'un Syndicat de la librairie française, 1861. BnF, département Littérature et art

De plus, dès lors que la loi de 1881 sur la liberté de presse met fin à la censure d’état, la maison Hachette se retrouve maîtresse absolue dans le choix des ouvrages qu’elle diffuse en gare, ce qui lui vaudra une pétition menée par Maupassant (et signée notamment par Huysmans), qui s’érige contre le désaveu dont Une Vie fait l’objet : sans succès. Plus tard, même la lutte sans merci que livre Flammarion à partir des années 1890 ne parvient pas véritablement à ébranler la quasi-exclusivité de l’empire Hachette dans les gares. Si à partir de 1896 le monopole de droit prend fin (les renouvellements se font désormais par adjudication), celui de fait demeure : Hachette s’évertue à nuire à Flammarion, allant jusqu’à ôter les meubles des bibliothèques que ce dernier a pu racheter, et contribuant à faire interdire en librairies ferroviaires la vente à prix cassé, secret de la réussite de Flammarion.

![Jules Sylvestre. Bibliothèque modèle de Perrache. Messageries Hachette. [19..] Bibliothèque municipale de Lyon](https://gallica.bnf.fr/blog/sites/default/files/u282/bibliothque_de_perrache_messageries_hachette.jpg)

Jules Sylvestre. Bibliothèque modèle de Perrache. Messageries Hachette. [19..] Bibliothèque municipale de Lyon.

Guide bleu et bibliothèque rose

Dès le début, Louis Hachette crée pour ses bibliothèques de gare une collection spécifique – que l’on reconnaît notamment à l’estampille d’une locomotive sur la quatrième de couverture : ce sera la « Bibliothèque des chemins de fer ». Réfléchie dans ses moindres détails pour être adaptée au public des gares, la collection se compose d’abord principalement d’ouvrages au format in-16, le plus maniable et facile à transporter, et de diverses catégories d’ouvrages – l’occasion pour la librairie Hachette, éditrice scolaire jusque-là, de s’ouvrir à la littérature romanesque.

Les sortes distinctes d’achat possible sont fort similaires à celles que le voyageur d’aujourd’hui se voit proposer : il s’agit d’abord de publications pratiques sur le voyage, d’une part des « guides-itinéraires » qui décrivent les villes étapes et le paysage que le passager pourra admirer, d’autre part des guides portant sur les régions de destination des chemins de fer, où l’on se rend en villégiature. Pour plus de lisibilité, les ouvrages sont soumis à un code couleur, afin que le client identifie au premier coup d’œil ce qui l’intéresse. Ainsi les « Guides Joanne », ces ouvrages de référence à l’attention des voyageurs, se reconnaissent à leur couverture d’un bleu sombre : ils deviendront plus tard les fameux « Guides bleus », la toute première collection de guides touristiques française ; Hachette est définitivement un précurseur.

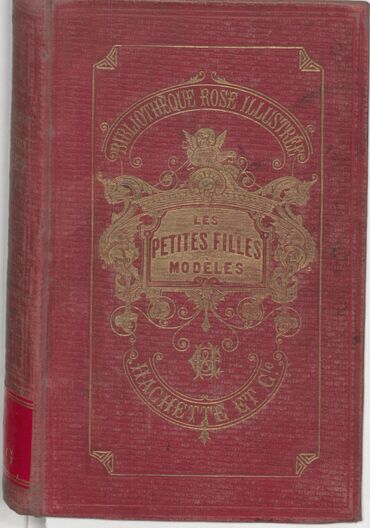

Nous connaissons aujourd’hui encore au moins une des autres couleurs de la « Bibliothèque des chemins de fer » : la bibliothèque rose aussi est née sur un quai de gare. En effet, au-delà des guides, les parutions sont centrées sur des livres instructifs (fonctionnement des télégraphes, livres de cuisine…), mais surtout des romans (couleur cuir pour la littérature française, jaune pour la littérature étrangère), et des livres illustrés pour enfants, qui deviennent dès 1857 la « Bibliothèque Rose illustrée », plus ancienne collection encore vivace de l’édition française. Les romans pour adultes comme ceux pour enfants sont d’ailleurs surtout des classiques, de Paul et Virginie aux Contes de Perrault, et des ouvrages qu’on n’hésite pas à épurer (parfois avec l’autorisation de l’auteur, ce sera le cas de George Sand) ou couper pour les raccourcir, mais dont la diffusion est un acteur essentiel de la création d’un canon littéraire et d’un imaginaire livresque commun à l’ensemble du territoire, qui définit entre autre la culture littéraire du Second Empire et de la IIIe République.

Sophie de Ségur : Les petites filles modèles, collection "Bibliothèque rose illustrée", 1882. Ville de Paris / Fonds Heure joyeuse

Livres et journaux à portée de tous

La possibilité de fournir ces ouvrages sur tout le territoire grâce aux librairies de gare contribue certes à pré-signer la fin des colporteurs, mais permet surtout d’avoir une variété d’offre qui, sans cela, n’eût guère existé dans les petites villes. En effet, les librairies n’y survivaient pas toujours, et l’on ne pouvait se procurer d’ouvrages que dans des boutiques spécialisées dans d’autres marchandises et variées (épicerie, mercerie…) : l’offre était alors bien limitée. Cependant, même dans les petites villes, le réseau de chemin de fer et ses nombreuses correspondances font des quais de véritables lieux de passage, où la bibliothèque de gare permet la distribution d’ouvrages multiples : une grande conquête livresque et journalistique du territoire s’opère donc par ce biais.

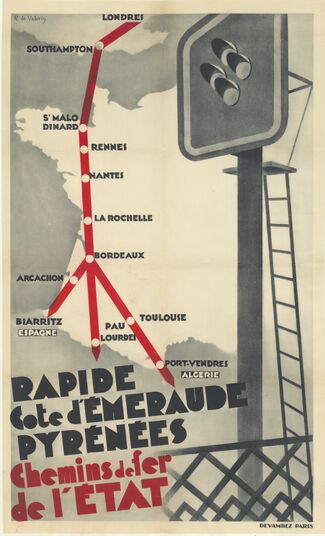

Henry Ganier : affiche pour les Chemins de fer PLM, 1896. BnF, département des Estampes.

Car les bibliothèques de gare ne s’en tiennent pas plus aux livres que leurs descendants aujourd’hui : friandises, cartes postales… mais surtout journaux remplissent leurs rayonnages. Et c’est véritablement la presse qui fait le gros du marché. La vente de journaux représente à la fin du siècle plus de 85% du chiffre d’affaires (de plus de 8 millions de francs au total) : presse populaire, revues de mode, journaux illustrés se vendent aux quatre coins d’un pays de plus en plus alphabétisé et friand des dernières nouvelles.

La progression du lectorat français est ainsi directement tributaire des avancées techniques de la Révolution Industrielle.

Ajouter un commentaire