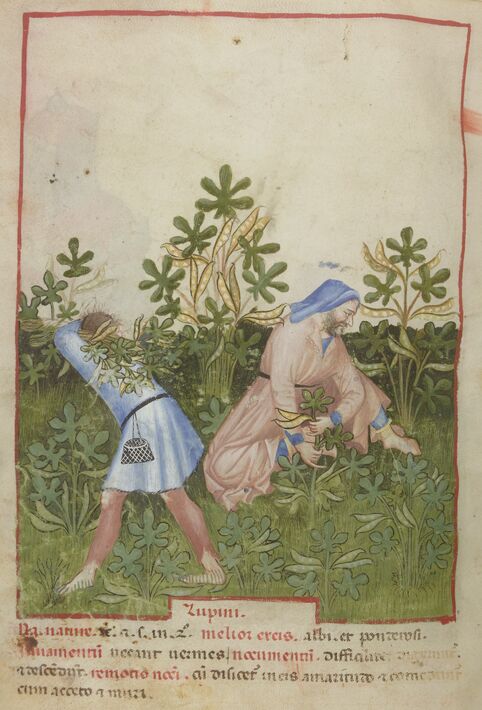

Le lupin

Aujourd’hui très apprécié dans les jardins pour les vives couleurs de ses hampes florales, le lupin est plus négligé comme légumineuse. Ses graines riches en protéines ont pourtant figuré en bonne place dans l’alimentation des empires romain ou inca.

Appartenant à la famille des Fabacées, le genre Lupinus regroupe plus de 600 espèces largement réparties sur le globe. La majorité est originaire d’Amérique du Nord et du Sud mais une douzaine d’espèces, qui forment le sous-genre Lupinus subgen Lupinus, sont natives de l’Ancien monde, principalement autour de la Méditerranée.

La plupart des espèces se caractérisent par des fleurs nombreuses et groupées en grappes terminales. Leurs déclinaisons de couleurs variées et leurs floraisons spectaculaires valent à de nombreux hybrides issus des variétés nord-américaines d’être très recherchés depuis le début du 19e siècle comme plantes d’ornement. Les lupins ont cependant des morphologies variées et peuvent même présenter un port arbustif et atteindre des hauteurs de 5 à 8 mètres.

G. Severeyns, Variétés de lupins annuels, Revue horticole, 1890

Bien avant son introduction dans les jardins d’ornement, le lupin a répondu à d’autres besoins. Il est ainsi utilisé comme engrais vert pour sa capacité à fixer l’azote dans les sols. Surtout, certaines espèces sont cultivées depuis plus de 4 000 ans en tant que plantes fourragères et pour l’alimentation humaine. Consommé en Égypte dès l’Antiquité, le lupin était également connu dans les Andes. La variété Lupinus mutabilis, aujourd’hui consommée en Equateur sous le nom de tarwi, était un élément central de l’alimentation inca.

La graine de lupin est particulièrement intéressante nutritivement puisqu’elle peut contenir jusqu’à 50% de protéines, mais la plupart des espèces sont toxiques en raison de la présence de plusieurs alcaloïdes, notamment la lupinine, qui lui donnent également un fort goût amer. Seules certaines espèces sont comestibles, à condition de les préparer convenablement : une cuisson à l’eau salée de plusieurs heures, suivie d’un trempage dans la saumure pendant plusieurs jours, est le seul moyen d’éliminer la lupinine.

Jean Bourdichon, Horae ad usum Romanum, dites Grandes Heures d’Anne de Bretagne, 1503-1508

C’est le goût amer de cette molécule qui a inspiré le nom commun du lupin : issu du latin « lupinus », il le désigne comme « l’herbe au loup », probablement en raison de la sensation mordante que produit l’amertume de la graine si elle n’est pas préparée. Certaines sources y voient plutôt une référence à la voracité de la plante.

À la fin de l’Antiquité, l’Empire romain a joué un grand rôle dans la diffusion de la culture et de la consommation du lupin sur tout le pourtour méditerranéen. À Rome, il s’agit d’un produit suffisamment courant pour que les graines sèches soient utilisées comme jetons pour les jeux de hasard ou bien comme fausses pièces de monnaie au théâtre : Plaute fait référence à cet usage dès le 2e siècle avant notre ère, et évoque cet « or de comédie » dont « on engraisse les bœufs chez les Barbares d’Italie ». À table, les Romains assaisonnent simplement les graines de sel ou d’un peu de vinaigre, d’après l’Encyclopédie de Diderot qui cite Pline et Galien. L’ouvrage attribue également à la plante des vertus thérapeutiques, des décoctions ou des cataplasmes de farine de lupin passant pour soigner certaines maladies de peau.

Si l’intérêt pour le lupin semble décliner par la suite, l’Encyclopédie précise tout de même qu’il reste un produit de consommation populaire en Toscane au 18e siècle. On cuisine également la farine de lupin en Corse sous forme de gâteaux cuits au four, similaires à la socca, au moins jusqu’au 19e siècle. Aujourd’hui encore, les graines de Lupinus albus sont consommées au Proche-Orient, au Maghreb mais aussi dans le sud de la France, où on pourra vous les proposer à l’apéritif : ces graines plates, à la couleur crème ou jaune, sont servies en saumure généralement sous le nom de tramousses, appellation issue de l’arabe (al-tramus) qui remonte étymologiquement jusqu’au sumérien tar.muš.

Ces dernières décennies, des lupins doux ont vu le jour par sélection, et la farine de lupin se fait une place dans l’industrie agro-alimentaire mais aussi dans l’alimentation végane. Ses propriétés physiques permettent en effet de s’en servir comme substitut du jaune d’œuf. L’amorce d’un prochain retour en grâce de cette légumineuse oubliée ?

Ajouter un commentaire