Devenir ingénieure : l’exemple de l’Ecole polytechnique féminine

Pour offrir aux femmes la possibilité de devenir ingénieur, métier dont elles sont exclues jusqu’à la Première Guerre mondiale, Marie-Louise Paris (1889-1969) fonde en 1925 l’Institut électromécanique féminin, devenu l’Ecole polytechnique féminine en 1933. Avec sa formation pointue en électricité et aéronautique, c’est la première école féminine à délivrer un titre d’ingénieur reconnu.

Un métier réservé aux hommes

Les femmes sont exclues du métier d’ingénieur depuis la constitution de ce corps. Les grandes écoles d’ingénieur ont été en grande partie fondées à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle comme le Conservatoire national des Arts et métiers, l’Ecole des Mines, l’Ecole des Ponts et Chaussées ou Polytechnique, mais elles restent totalement fermées aux femmes.

De timides évolutions

Avec la Première Guerre mondiale s’esquisse une première évolution. L’industrie a besoin de cadres, et la pénurie d’hommes accélère l’ouverture des formations techniques et professionnelles aux femmes. Certaines nouvelles écoles fondées entre 1917 et 1920 sont théoriquement mixtes comme les Ecoles de chimie de Marseille, où l'on compte des boursières, de Rouen, de Paris, l’Institut national d’agronomie ou l’Ecole supérieure d’électricité fondée en 1918.

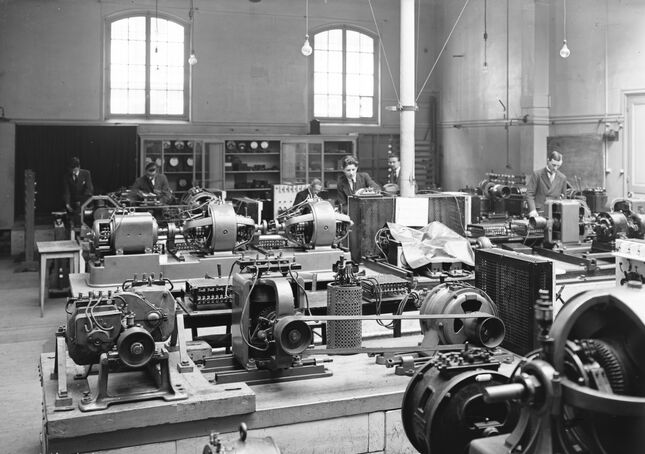

Ecole supérieure d'Electricité. 1921

En 1917 est fondée l’Ecole d’enseignement technique féminin par Mlle Hatzfeld qui dispense une formation en dessin industriel. Cependant, l’objectif n’est pas de permettre aux femmes d'obtenir des postes d’ingénieur identiques à ceux occupés par les hommes. Les propos de Madame Jean Laurent, directrice de l’école, tenus lors d’une conférence, sont rapportés dans la revue le Génie civil de 1928 :

Après avoir rappelé que la femme mariée ne doit pas travailler au dehors mais se consacrer aux soins de son foyer. Mme J. Laurent a envisagé la situation présente de la femme non mariée, qui, elle, doit travailler. Parmi les jeunes filles qui peuvent se destiner aux carrières libérales, Mme Laurent a parlé spécifiquement de la femme ingénieur. Elle a montré que ce qui manque généralement à celle-ci, ce n’est pas l’aptitude technique, mais l’autorité pour commander aux ouvriers. La femme doit donc, dans l’industrie, se contenter des fonctions de collaboratrice, telles que celles de secrétaires, d’aides de laboratoire, de calculatrices.

A l’étranger, plusieurs pays ont déjà ouvert des formations scientifiques et techniques aux femmes. En 1911, une Ecole polytechnique féminine est ouverte à Saint-Pétersbourg pour former des architectes, des ingénieurs électriciens et des chimistes. En 1925, se tient également la première conférence des femmes techniciennes à Wembley en Angleterre organisée par la Women’s Engineering Society.

Marie-Louise Paris et la création de l’Institut électromécanique féminin

Marie-Louise Paris (1889-1969) est une des premières femmes bénéficiant de cette timide ouverture de l’immédiat après-guerre. Née à Besançon, aînée d’une famille de six enfants, elle commence à étudier alors que son père officier a perdu toute sa fortune. Titulaire d’un baccalauréat scientifique puis d’une licence, elle intègre l’Ecole de mécanique et d’électricité de Paris (Sudria), puis poursuit ses études à l’Institut électrotechnique de Grenoble, école publique et gratuite directement concurrente de Supelec. Elle sort ingénieur diplômée en 1922, de même que sa sœur Hélène. Marie-Louise Paris est décrite par tous comme une femme déterminée à faire réussir ses projets. Dans Paris-Soir en 1926, Fernand Cirilli, un ancien camarade de promotion indique ainsi : "Je connaissais les qualités de cette femme étonnante : volonté inébranlable, esprit de méthode, amour de la lutte… ".

Et ce projet qui émerge rapidement après son diplôme, c’est d’offrir une formation d‘ingénieur et des débouchés pour les femmes. En 1925, Marie-Louise Paris, surmontant les difficultés matérielles, fonde ainsi l’Institut électromécanique féminin.

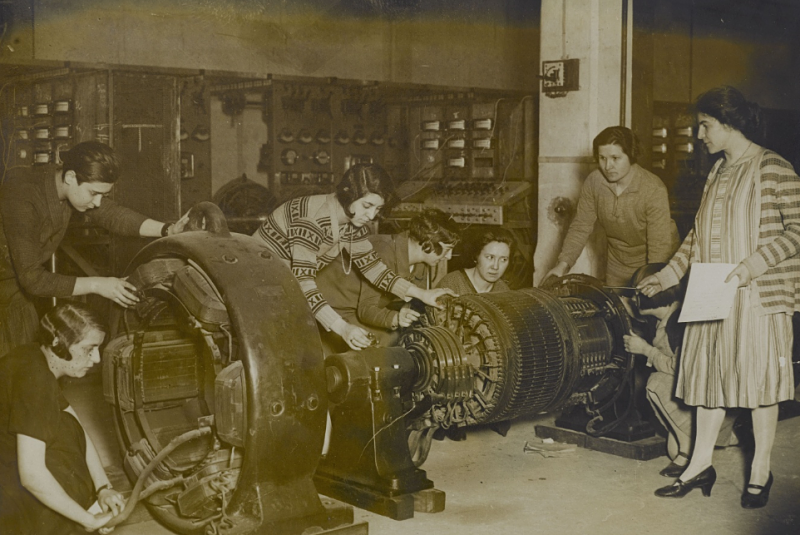

L’Institut électromécanique féminin. 1929 Bibliothèques de la Ville de Paris

Un programme de formation exigeant

A sa création, l'école propose trois sections : la section préparatoire est accessible aux jeunes femmes titulaires d’un brevet ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ; la section spéciale prépare en un an aux métiers d’aide ingénieur; la section supérieure de deux ans est ouverte aux titulaires, a minima, d’un baccalauréat mathématiques. L’accès à cette section se fait par concours.

Son programme repose sur « des bases scientifiques, des applications industrielles et l’abolition des examens. » au profit d'un contrôle continu sur la base de notes hebdomadaires. Les cours sont donnés dans un amphithéâtre du Conservatoire des Arts et métiers. Le travail expérimental, effectué dans un laboratoire de l’Ecole Centrale, y tient un rôle important, particulièrement axé sur l’électricité puis la T.S.F.

La durée des études s’allonge progressivement, passant à trois ans en 1928, puis à quatre ans en 1968.

Amphithéâtre du CNAM. Bibliothèque du Brésil.

En 1927, la première promotion de femmes ingénieurs qui sort de l’école n’a aucune difficulté à trouver un emploi. La Presse précise que l’une des élèves est « actuellement chef d’un important service industriel ». Les journaux suivent en en effet avec intérêt cette nouvelle école. Ainsi l’Excelsior, en 1935 prend comme modèle une ingénieure qui décide de l’amélioration du système de ventilation pour parer au risque chimique, là où jusqu’alors, on distribuait des litres de lait en guise de contrepoison. L’enthousiasme n’est cependant pas partagé par tous au moment où sévit la crise économique. L’Européen, par exemple, ironise dans un article du 1er novembre 1935 en annonçant la concurrence que ces nouvelles diplômées représentent pour les ingénieurs hommes sur le marché de l’emploi.

L’aéronautique

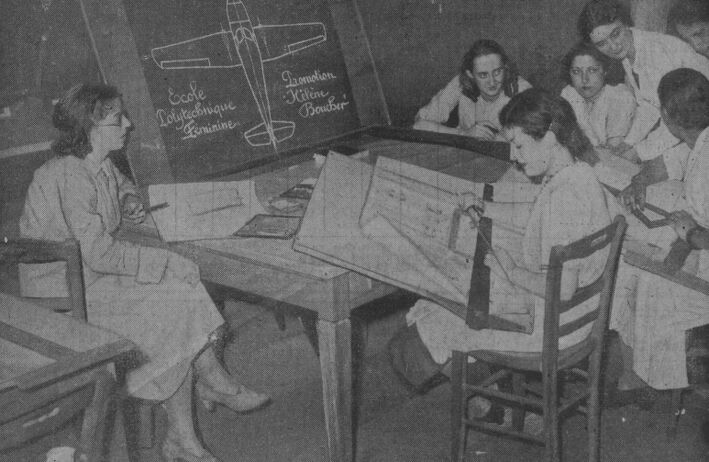

La formation en aéronautique tient une place particulière dans l’histoire de l’école, dont les noms de promotions sont autant d’hommages aux pionnières de l’aviation. Dès 1936, la promotion Hélène Boucher conçoit le projet d’un avion biplace sanitaire mais les finances manquent pour le construire et Marie-Louise Paris en appelle aux donateurs.

Férue d’aviation, elle se lance également dans l’élaboration de son propre prototype d’avion. Les essais en soufflerie sont réalisés sur sa maquette en 1939 comme le révèle cet article de Nouveauté d’avril 1939. Son avion de tourisme, nommé Paris-France doit relier Paris à Tunis selon Ce Soir de la même année. Là encore, le journal est admiratif de l’énergie déployée par Marie-Louise Paris: "Elle l’a fait seule, entièrement. Elle a écrit jusqu’aux titres de ses plans. Le temps lui manquait alors elle a pris sur ses nuits. Elle n’avait pas d’expérience mais sa science du calcul devait y suppléer". Le ministère de l’Air, séduit par le prototype, finance les essais. Marie-Louise Paris souhaite aussi le faire voler : elle passe alors son brevet de pilote.

Aux côtés de l’Ecole vient finalement s’adjoindre une annexe en 1939 : l’Ecole des techniciennes de l’air, dont la direction est assurée par Madeleine Charnaux, pilote reconnue avant guerre, ayant battu neuf fois le record de vitesse- devenue par la suite collaborationiste. L’Ecole, sous l'impulsion du Ministère de l'Air, joue un rôle dans la formation de techniciennes vouées à être impliquées dans l’effort de guerre en 1939 et début 1940.

Vers la reconnaissance…

Pour Le Figaro, dans un article de 1931 la réussite de l’école tient au fait que les " ingénieures" - toujours accompagnées de guillemets - ne font pas concurrence aux hommes car elles ne sont pas destinées aux mêmes fonctions. La position de l’Ecole est ainsi paradoxale : elle forme à un haut niveau de qualification mais, pour être acceptée, doit orienter les femmes vers des travaux demandant "soin, minutie et patience (...) ceux auxquels les hommes ne tiennent guère".

En 1933, l’Institut électromécanique féminin devient l’Ecole polytechnique féminine et, en 1938, le diplôme d’ingénieur délivré par l’Ecole est officiellement reconnu par l’Etat. "C’est la première fois que l’Etat accorde à une Ecole féminine le droit de délivrer un diplôme d’ingénieur." titre la Dépêche de Brest. On compte environ cinq diplômées par an.

Et militante, Marie-Louise Paris le reste, elle qui s’engage dans ces mêmes années trente pour demander le droit de vote des femmes et intervient dans les meetings pour promouvoir le métier d’ingénieur.

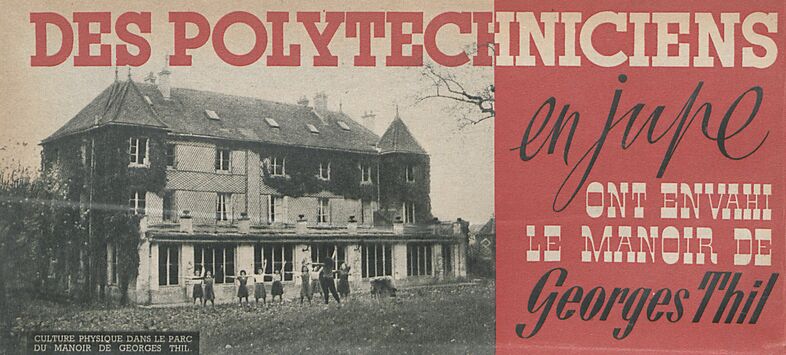

A la recherche de nouveaux locaux

L’Ecole n’a cependant toujours pas de locaux à elle. De plus, elle est contrainte à quitter le Conservatoire national des Arts et métiers, se déplaçant régulièrement. En 1947 le ténor Georges Thil prête ainsi son château. A cette occasion, la revue Ambiance réalise en 1947 un reportage, où se révèle tout l’esprit conservateur de l’époque. La formation de haut niveau est bien soulignée, mais il est rappelé au lecteur que « si ces jeunes filles triturent des équations et manipulent des rhéostats à longueur de journée, elles n’en conservent pas moins grâce et féminité » et de rassurer, cela ne les empêche ni de se marier, ni d’avoir des enfants à l’instar d’une de leurs professeurs, mère de douze enfants ! Installée ensuite en 1956 à Sceaux, dans une maison que Marie-Louise Paris a achetée, l’Ecole peut prendre de l’ampleur et accueillir de plus en plus d’élèves grâce à la construction de préfabriqués dans le jardin.

De leur côté, les grandes écoles d’ingénieur deviennent mixtes : l’Ecole des Ponts et Chaussées en 1962, l'Ecole des Mines en 1969, l’Ecole polytechnique en 1972. L' Ecole polytechnique féminine, qui reste une référence historique dans l’accès au métier d’ingénieur pour les femmes, désormais nommée EPF s’ouvre également à la mixité, c'est à dire aux hommes, en 1994.

Pour aller plus loin

Grelon André, « Marie-Louise Paris et les débuts de l’Ecole polytechnique féminine (1925-1945) ». In: Bulletin d'histoire de l'électricité, n°19-20, Juin-décembre 1992. La femme et l’électricité. p. 133-155. Consultable en ligne sur Persée

Stevanovic Biljana, « L'histoire de la mixité à l'ex-école polytechnique féminine (1969-2000) », Carrefours de l'éducation, n° 17, 2004/1, p. 58-75. Consultable en ligne sur Cairn

Maryse Barbance, De l'école polytechnique féminine à l'EPF, école d'ingénieures : le témoignage d'ingénieures pionnières : 1925-2005, Paris : Eyrolles, 2005

Billet rédigé dans le cadre du Forum Génération Egalité.

Voir tous les billets de la série.

Ajouter un commentaire