CONTEXTE HISTORIQUE

L’astronomie se développe activement tout au long du 19ème siècle avec des lunettes astronomiques et des télescopes apparaissant partout dans le monde. Le premier observatoire moderne qui fait office de modèle est édifié en Russie en 1839, sur la colline de Poulkovo. A cette époque, alors que l’intérêt astronomique mondial se porte au-delà du système solaire, la France est en retard : les astronomes sont des mathématiciens isolés qui ne s’intéressent pas ou peu à la physique des astres. Hervé Faye en fait mention en 1869 en ces termes :

«l’astronome ne suffit plus ; à côté de lui, il faut le physicien, le chimiste pour sonder le ciel avec profit».

En 1870, seuls trois grands observatoires existent en France, à Paris, Toulouse et Marseille et encore fonctionnent-ils avec des équipements qui sont vieillissants ou inexistants et des moyens financiers insuffisants pour se développer. C’est dans ce contexte scientifiquement éprouvé que l’astronomie française va devoir se renforcer et trouver de nouvelles opportunités de modernisme. Plus de cent ans après les derniers transits de Vénus en 1761 et 1769, les deux passages de cette planète devant le Soleil prévus en 1874 puis en 1882, permettant de mesurer précisément la distance Terre-Soleil (méthode contestée par Le Verrier), entrainent un appel international à la construction de nouveaux observatoires.

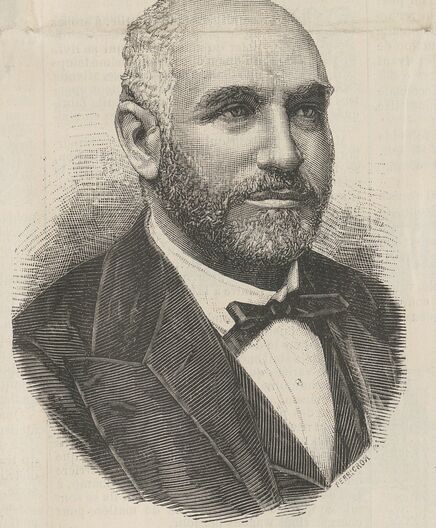

M. Bischoffscheim

Le Panthéon de l'industrie : journal hebdomadaire illustré, 01/09/1892

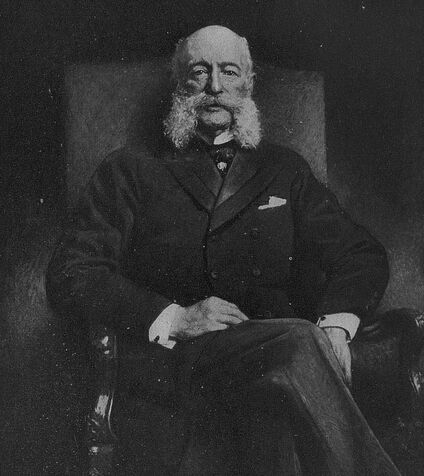

En 1873, le banquier Raphaël Bischoffsheim se lance dans le domaine philanthropique de l’astronomie sur les conseils de son ami Maurice Loewy, sous-directeur de l’Observatoire de Paris. Bischoffscheim finance déjà en partie l’observatoire du Pic du midi de Bigorre et est lui-même un astronome amateur réputé qui fait des découvertes de nouvelles planètes. Après le financement de deux instruments (le cercle méridien et l’équatorial coudé) pour l’observatoire de Paris, il souhaite doter la France d’un nouvel observatoire sur les bords de la Méditerranée.

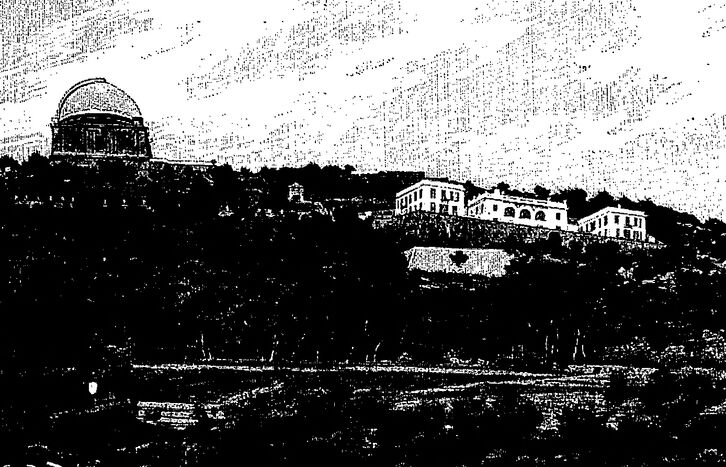

Vue générale de l’observatoire de Nice, prise depuis le jardin public

Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères, 05-08-1893

Un grand observatoire moderne, muni des plus puissants télescopes du monde et érigé pour le ciel le plus beau.

Le 19 février 1879, Maurice Loewy porte cette intention devant le bureau des longitudes de Paris qui délègue deux commissions pour définir le futur site d’implantation et déterminer les instruments astronomiques nécessaires à ce nouveau projet d’envergure. Le Mont Gros, la plus haute colline au-dessus de Nice, est choisi.

L’observatoire d’astronomie […] (en haut à droite)

[123 phot. de Menton et environs de Nice jusqu'à Taggia en Italie prises par James Jackson en 1885-1886 et données par lui en 1886], 1885

Bischoffsheim achète 35 hectares de terrain sur cet emplacement. Pour mettre en œuvre le futur observatoire, il fait appel à Charles Garnier, l’architecte ayant dirigé la création de l’opéra de Paris de 1861 à 1875. Les deux hommes se connaissent déjà puisque Garnier a conçu la villa Bischoffsheim en 1876 à Bordighera en Italie, une ville dans laquelle il avait aussi créé sa propre villa (fasc. 54, f.5). Les plans de Garnier pour l’observatoire sont adoptés par le bureau des longitudes le 3 décembre 1879.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS

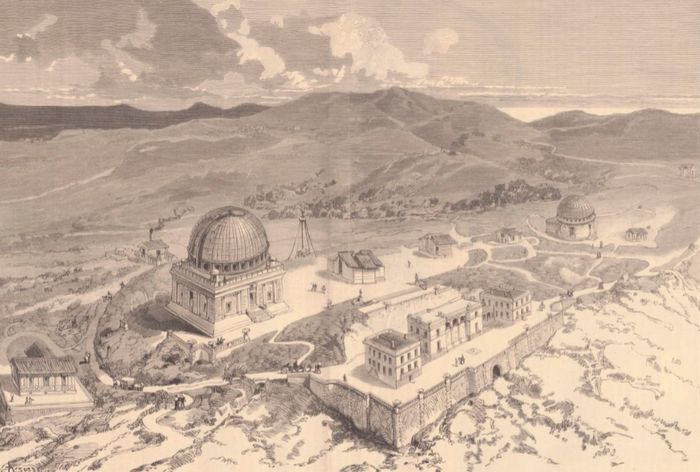

Observatoire de M. Bischoffscheim, au Mont-Gros

La Côte d'Azur / Stéphen Liégeard, 1887

Garnier conçoit une véritable cité de l’astronomie, un ensemble initial de quatorze bâtiments comprenant, non seulement ceux destinés à l’accueil des différents instruments astronomiques, mais aussi ceux pour une importante bibliothèque (5000 volumes et 30 journaux ou recueils périodiques) et des bureaux destinés aux études, ceux des ateliers et des magasins pour la maintenance et les services généraux, et enfin des bâtiments d’administration et d’habitation pour les astronomes et le directeur.

Le parc est clôturé par un mur initial de 3,6 km de long. Aux premiers travaux de terrassement et de construction des édifices observatoires sur la crête du Mont Gros, succède la construction, en contrebas, du pavillon magnétique et de la bibliothèque flanquée des deux ailes d’habitations. En 1883, la surface est portée à 50 hectares ; le terrain, les bâtiments et les instruments atteignent déjà la somme de 3 millions de francs, montant complété d’une rente pour l’entretien des services astronomiques et météorologiques.

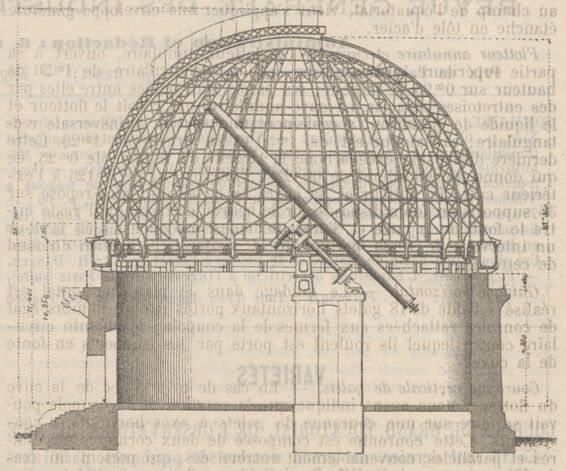

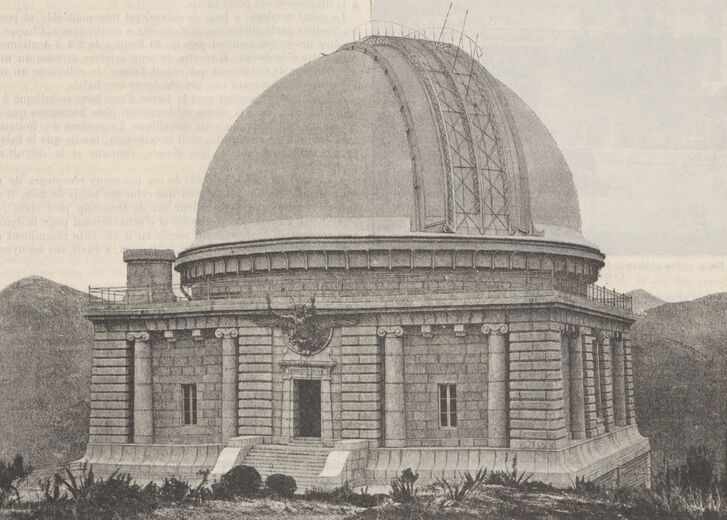

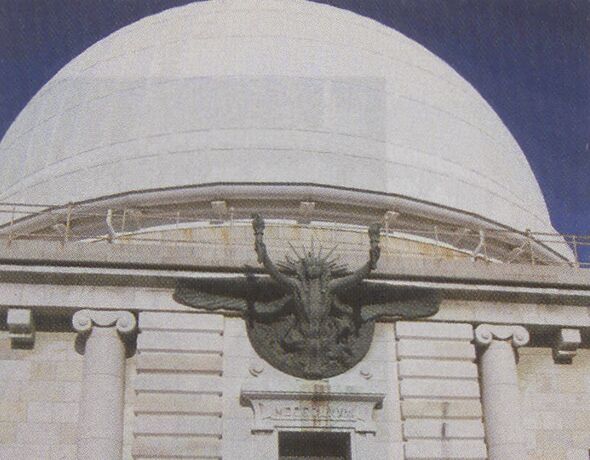

Observatoire de Nice : la grande coupole

Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères, 05/08/1893

Le plus majestueux bâtiment de l’observatoire est dédié à la Grande lunette équatoriale ou Grand équatorial. Garnier le conçoit avec une base carrée à colonnades, à l’image des anciens temples de l’antiquité égyptienne et gréco-romaine. Son entrée est surmontée d’une statue, créée en 1884 par les ateliers Christofle, et représentant «le génie de la science», aussi surnommée «l’Apollon sortant du Zodiaque», pour signifier le caractère monumental de l’observatoire et magnifier les sciences dont il doit être un des plus grands fleurons mondiaux.

Marine : organe de liaison de l'Association centrale des officiers de réserve de l'Armée de mer / dir. publ. G. Debeury, 01/04/2009

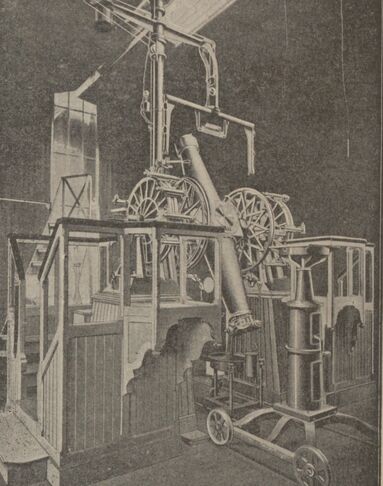

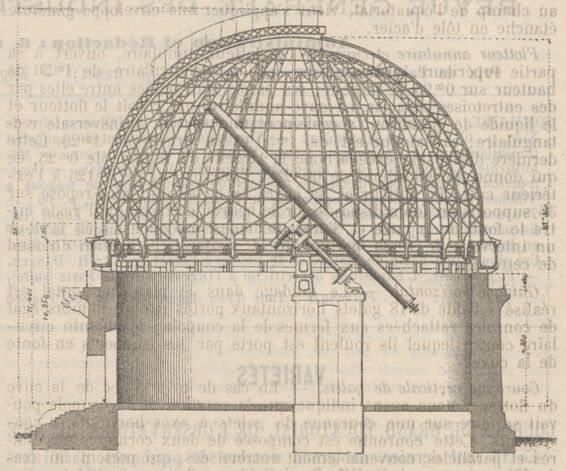

Ce premier niveau architectural comporte intérieurement un support circulaire pour la coupole astronomique dont la conception est confiée à l’ingénieur Gustave Eiffel, futur inventeur en 1887 de la tour portant son nom. En 1879, Eiffel est connu de Bischoffscheim car l’ingénieur a construit le grand pont de chemin de fer de Bordeaux pour la Compagnie des chemins de fer du Midi dont le banquier est l’administrateur.

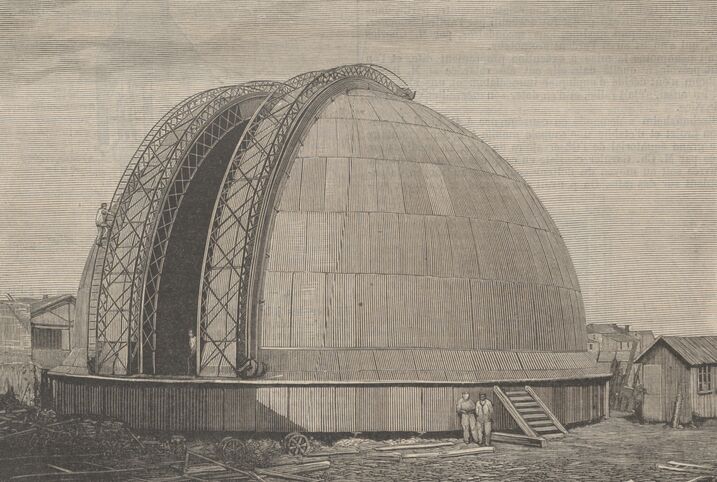

La coupole tournante du grand équatorial de l’observatoire de Nice. Vue prise dans les ateliers de M. Eiffel, à Levallois-Perret

Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères, 30-05-1885

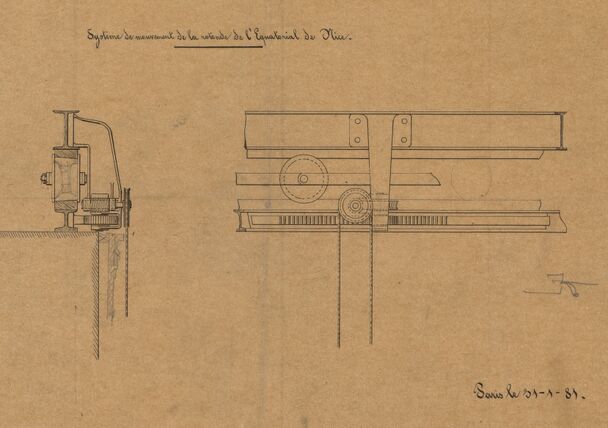

Eiffel a inventé pour l’Observatoire de Paris une coupole mobile reposant sur un flotteur annulaire constitué d’eau additionnée de chlorure de magnésium, mélange incongelable. Le projet novateur d’Eiffel, rejeté par un comité d’experts du Ministère des travaux publics, mais défendu par Garnier et l’Amiral Ernest Mouchez, directeur de l’Observatoire de Paris, est adopté par le banquier en 1884. Garnier demande à ce que le système du flotteur soit complété par un système à galets qui roulent sur des rails, l’ensemble permettant à la coupole de faire un tour complet en moins de quatre minutes.

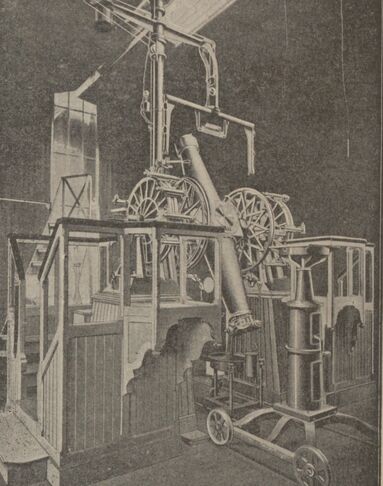

[[Observatoire de Nice :] Système de mouvement de l'Équatorial de Nice]

Suite à l’installation de la coupole en 1885, Camille Flammarion fait une description de «la merveille flottante» en ces termes :

Elle est simplement posée sur de l’eau, flotte comme un bateau, si légèrement que la main d’une parisienne, peut la faire tourner à l’aide d’un petit treuil

L’observatoire est officiellement inauguré le 27 octobre 1887, accompagné d’un congrès géodésique international et de festivités à la hauteur de l’évènement au retentissement mondial. Bischoffscheim reçoit des éloges pour cette réalisation qu’il a intégralement financée sans aide de l’Etat, et créée pour la gloire de la science française.

INSTRUMENTS, ASTRONOMES ET DECOUVERTES

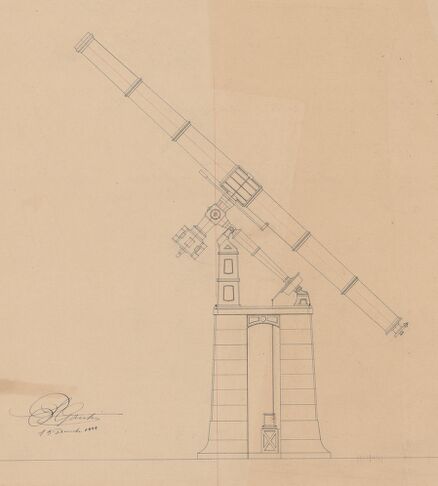

[Observatoire de Nice : télescope], 1888

En 1880, Bischoffscheim charge l’astronome Henri Perrotin de l’aménagement, de l’organisation et de la direction scientifique de l’observatoire. Ce dernier effectue des voyages de plusieurs mois pour étudier les grands observatoires européens ou mondiaux. A Nice, Perrotin fait des observations notables sur Vénus (phénomènes crépusculaires et de lumières, structure en Y et en Psi des nuages), Mars (tentative en 1886 et 1888 de corroborer l’observation des canaux découverts par Schiaparelli, mais il fait d’autres avancées sur sa connaissance), Saturne (nouveaux détails des anneaux) et sur bon nombre d’autres planètes.

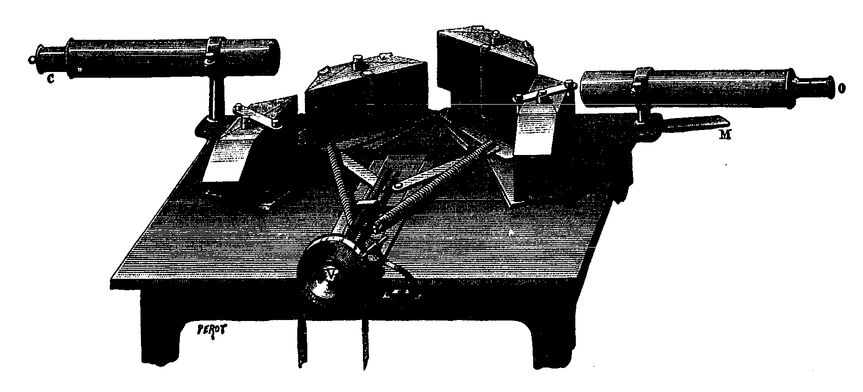

Spectroscope de M. Thollon

Traité élémentaire de spectroscopie : premier fascicule... / par Georges Salet,..., 1888

En 1880, Louis Thollon (Prix Frémont de l’Académie des sciences en 1879 pour ses travaux de spectroscopie solaire) observe des protubérances solaires gigantesques (343 000 km de hauteur à la vitesse de 35 km par seconde). En 1881, il invente le spectroscope à grande dispersion le plus puissant et parfait de l’époque, doté de quatre prismes à sulfure de carbone. Cet instrument mesure très précisément la position des raies spectrales solaires grâce à un micromètre et permet de réaliser le premier atlas du spectre du soleil en 1890.

Instrument méridien (M. P. Gautier, constructeur)

Les observations méridiennes : théorie et pratique. Instruments et méthodes d'observation / par F. Boquet,..., 1909

Toujours en 1881, le Petit cercle méridien de Paul Ferdinand Gautier (futur constructeur de la plus grande lunette au monde pour l’exposition universelle de Paris en 1900) permet de déterminer la longitude du Mont Gros par rapport à celle de Paris et de Milan. Il faut attendre 1884, pour que soit fixée la latitude et connaître la position précise de l’observatoire. La méridienne est l’instrument dédié à la recherche de la position exacte des corps célestes à différentes époques et son modèle portatif permet aux géographes de déterminer aussi les positions du globe. Les ateliers de Gautier fourniront les grands instruments de tous les observatoires français. Gautier s’associe, pour toutes les parties optiques, aux frères Henry (Paul-Pierre et Prosper-Mathieu ) à qui l’on doit la création de plus de la moitié des objectifs photographiques mondiaux dédiés à l'édification de la Carte du Ciel et qui reçoivent pour cette entreprise le prix Lacaze de L’Académie des sciences en 1887.

Coupe verticale de la coupole

Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères, 30-05-1885

En 1883, le Petit équatorial de 38 cm est installé et permet des mesures et observations d’étoiles, de planètes, de comètes et d’astéroïdes. Avec cet instrument et d’autres par la suite, Auguste Charlois découvre une centaine d’astéroïdes et de nombreuses planètes qui sont de plus en plus petites. Il reçoit en 1887 le prix Valz de l’Académie des sciences et, en 1899, il se voit décerner le prix Janssen par la Société astronomique de France. Entre 1880 et 1887, c’est la construction de la base et de la coupole de la Grande lunette équatoriale (ou Grand équatorial) de 76 cm d’ouverture. L’instrument en lui-même est installé en 1887 et permet de commencer l’observation et la recherche de nébuleuses. Cette même année le Grand cercle méridien des frères Brünner est mis en place par Louis Fabry. Il sert à «la détermination de la position de chaque étoile dans le ciel et à la confection des catalogues d’étoiles». En 1892, l’Equatorial coudé marque le début de l’observation photographique pour la recherche des comètes et des petites planètes, observations dont une partie est aussi effectuée par Louis Fabry.

L. BONNAT – Portrait de M. Bischoffscheim

L'Art et les artistes : revue mensuelle d'art ancien et moderne, 01/04/1906

En 1893, il est décidé de compléter l’observatoire par une station annexe de haute altitude au Mont Mounier (ou Monnier), sur lequel est mise en place une coupole de 8 mètres de diamètre dotée d’une Lunette équatoriale de 38 cm d’ouverture qui sert à l’observation de la surface des planètes, en tête desquelles Vénus et Mars. La station est effective en 1894. La coupole est détruite par un incendie au début du XXème siècle et ne sera jamais remplacée, la station servant seulement à des observations météorologiques quotidiennes. En 1899, Bischoffscheim fait don de l’Observatoire de Nice à l’Université de Paris.

Pour aller plus loin :

L'Observatoire de Nice [Texte imprimé] : l'histoire, les hommes, les instruments / [texte de Raymonde Barthalot], 2003 : Bnf, Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin, cote 2003-93116

Monographie de l'Observatoire de Nice par Charles Garnier,... [Texte imprimé], 1892 : BnF - Société de Géographie, cote FOL-SG B4-734 ; Bnf, Bibliothèque-musée de l'opéra – magasin, cote D-194

Monographie de l'Observatoire de Nice [Image fixe] / par Charles Garnier,... (reprint, 2003) : Bnf, Richelieu - Estampes et photographie – magasin, cote VZ-533-FOL

Annales de l'Observatoire de Nice [Texte imprimé] : Bnf, Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin, cote Fol-V-2215 (le vol. III comprend l’Atlas du spectre solaire de Louis Thollon)

Ajouter un commentaire