Filmer la philosophie

Comment filmer le discours philosophique ? Question complexe qui s’est retrouvée au cœur des discussions lorsqu’il s’est agi de proposer des programmes de la télévision scolaire dans cette discipline. À partir de 1965 est diffusée sur l’antenne de l’ORTF, à destination des classes de terminales, une première série expérimentale : L’enseignement de la philosophie.

À l’époque, c’est un exercice encore inédit. Par la suite, cette série, composée de six émissions de trente minutes, s’appellera simplement Philosophie et sera produite jusqu’au début des années 1970.

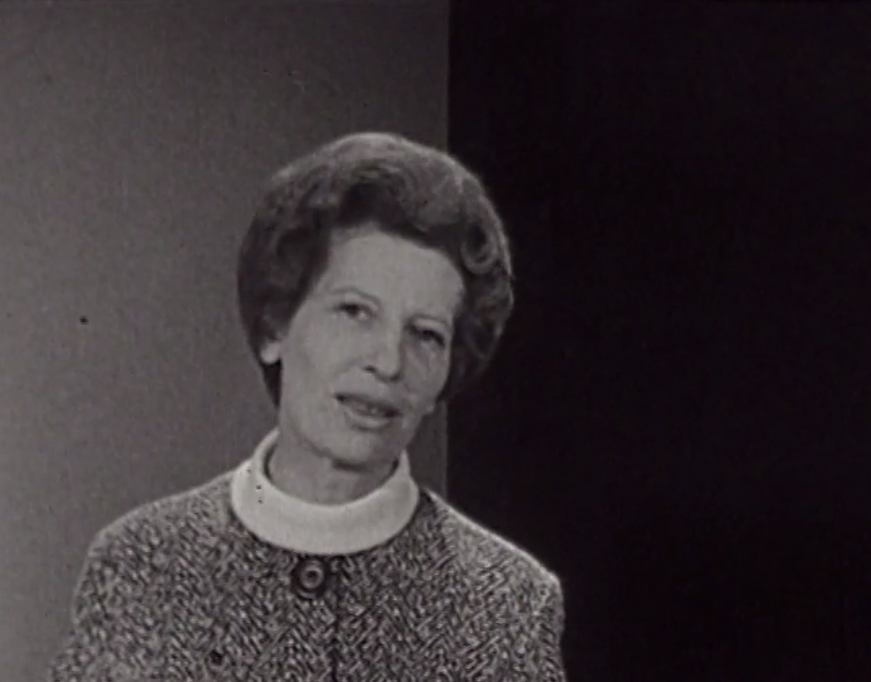

Dina Dreyfus, responsable de la série, est la première femme nommée inspectrice générale de philosophie. Elle a contribué au renouvellement de l’apprentissage de cette matière par la mise en place de nouveaux programmes d’enseignement et participé à la modernisation de cette discipline en intégrant dans la réflexion l’usage de média, telle que la télévision, parmi les dispositifs pédagogiques à développer.

En 1965, lorsque la série est diffusée à l’antenne, elle obtient que les classes de terminales soient libérées le samedi matin pour leur permettre de regarder ces émissions.

Les six premiers programmes proposent cinq entretiens philosophiques, au cours desquels les interlocuteurs échangent avec Alain Badiou sur un sujet donné. Des personnalités prestigieuses participent à ces discussions : Paul Ricœur (Philosophie et langage), Michel Foucault (Philosophie et psychologie), Georges Canguilhem (Philosophie et science), Raymond Aron (Philosophie et sociologie) ou Jean Hyppolite (La Philosophie et son histoire). La sixième émission, Philosophie et vérité est un débat mené par Dina Dreyfus elle-même.

Dina Dreyfus, Synthèse des émissions de philosophie, 1965 - IPN

Dans cette volonté de proposer des émissions de philosophie, on peut se demander ce qu’apporte l’image aux propos développés, comme le fait Dina Dreyfus dans l'article "Réflexions sur les émissions de philosophie" du Bulletin de la RTS d'octobre 1965 :

La véritable question […] est celle du rapport entre l’image et le discours dans les émissions télévisées et du véritable rôle de l’image. Nous croyons tout d’abord que cette question ne peut recevoir de réponse définitive a priori ; qu’il faut des recherches, des expériences, des tentatives. […] Le discours dit, produit le sens ; l’image montre, elle produit la présence, le contact. La véritable question, en matière d’enseignement philosophique, c’est de savoir s’il y a quelque chose à montrer, et comment le montrer."

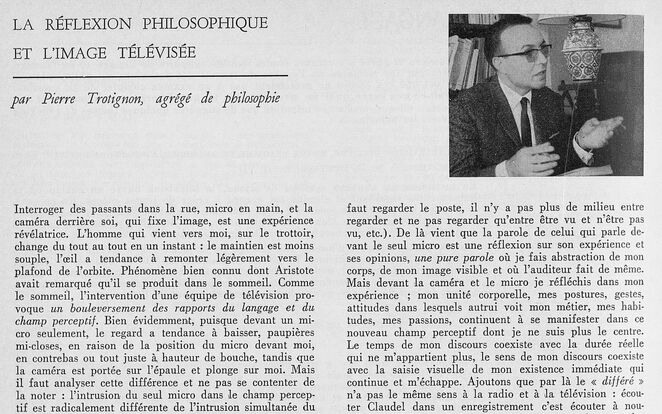

D’un point du vue philosophique, les questionnements autour de cette problématique ont donné lieu à la rédaction d’un dossier publié dans les bulletins de la radio-télévision scolaire dans lequel les différentes valeurs de l’image sont interrogées (la valeur ontologique, la valeur critique, l’image télévisuelle face à la parole radiodiffusée…).

D’un point de vue technique, Jean Fléchet, réalisateur issu de l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), se charge de la mise en image de ces programmes. Il procède à diverses expérimentations pour mettre les techniques cinématographiques au service du discours philosophique, chaque programme pouvait être vu comme une émission d’essai. Différentes formules sonttestées pour favoriser la compréhension des échanges et pour les rendre le moins statique possible et ce, malgré les contraintes matérielles imposées par le studio de télévision : trois caméras, une sur chaque interlocuteur, la troisième proposant des plans plus larges, le décor est supprimé pour privilégier la sobriété et pour donner toute son importance aux visages des philosophes.

Dès le générique de la série, sur une citation de Descartes : "Or c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher ", l’idée suggérée est une déambulation, un cheminement où la philosophie ferait partie intégrante de la vie contemporaine.

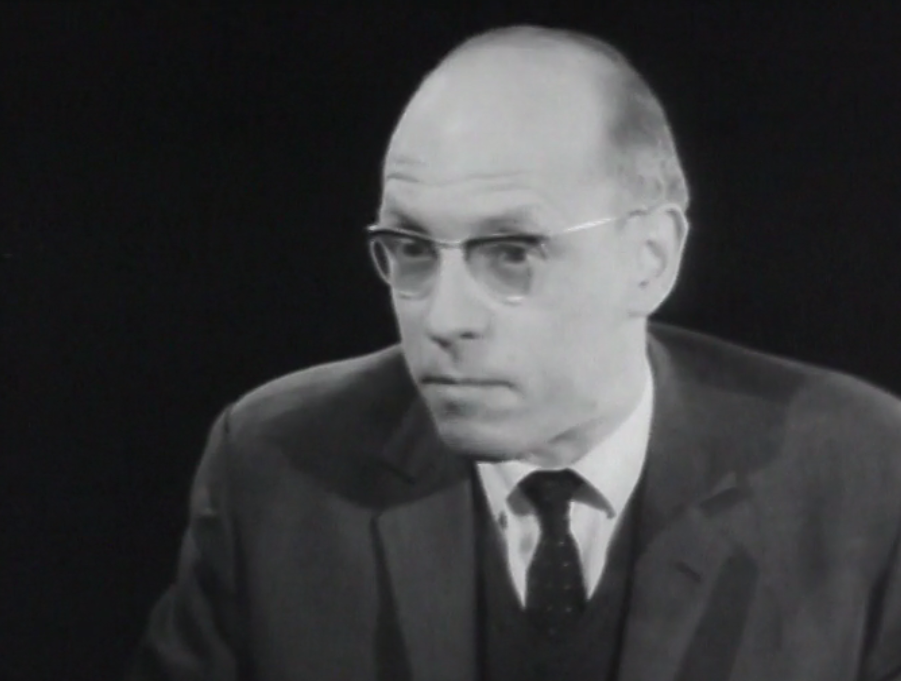

Pour les émissions, La philosophie et son histoire avec Jean Hyppolite et Philosophie et psychologie avec Michel Foucault, une ambiance intimiste sur fond noir est proposée, pour plus de proximité entre les interlocuteurs.

Michel Foucault, Philosophie et psychologie, 1965 - IPN

Selon le réalisateur, pour placer le philosophe en position de dialogue, la technique ne devait pas empiéter sur le discours. Et sur le thème de la philosophie et la psychologie, si la personnalité de Michel Foucault devait fasciner "c’était par lui-même avec son visage, sa pensée, son langage", d’où le choix de cadrages serrés pour capter l’essence des échanges avec Alain Badiou.

Dans Philosophie et science, Georges Canguilhem est placé devant un fond blanc dans l’idée de produire un effet plus propice à la sérénité des propos développés. Quant à Raymond Aron, dans Psychologie et sociologie, il est positionné devant une toile de fond représentantune ville, avec comme volonté d’inscrire le sociologue dans un espace plus concret représentant le monde environnant. Si la technique l’avait permis à l’époque, le tournage de cette émission aurait d’ailleurs eu lieu en extérieur.

Raymond Aron, Philosophie et sociologie, 1965 - IPN

Au cours de ses diverses expérimentations, Jean Fléchet s’est posé la question de la mobilité des philosophes sur le plateau et de la façon de donner plus de liberté de mouvement en parallèle du discours. C’est pourquoi, dans Philosophie et langage, il offre la possibilité à Alain Badiou et Paul Ricœur de se déplacer mais naturellement, la position statique est restée d’usage.

C’est à l’occasion de l’émission Philosophie et vérité, colloque réunissant cinq philosophes autour de Dina Dreyfus, que les propositions de mise en image ont été les plus abouties. D’une durée plus importante que les autres, presque une heure, et avec un budget plus conséquent, cette émission a permis à Jean Fléchet de mêler échanges en studio et tournage en extérieur.

C’est la volonté de proposer une image et des échanges plus spontanés, loin d’une simple table ronde, qui a été développée. Et même si la technique n’a pu totalement se faire oublier, l’exercice a permis la mise en forme d’un débat philosophique plus vivant, plus ancré dans l’instant présent. Georges Canguilhem et Jean Hyppolite, initiant les discussions à l’arrière d’un taxi pour se rendre au rendez-vous, Michel Foucault quittant la discussion pour aller à une conférence…

À la suite de ces six premières émissions "d’essai", la réalisation des programmes de philosophie s’est poursuivie jusqu’au début des années 1970, toujours dans l’esprit de proposer de nouvelles pistes de réflexion aux élèves de terminale. Dans ce sens, si les entretiens entre deux professeurs sont toujours de rigueur, impliquer les élèves dans le processus de réalisation, en intégrant les tournages en classe, apparaît aussi comme un moyen pertinent de transmettre le fait philosophique.

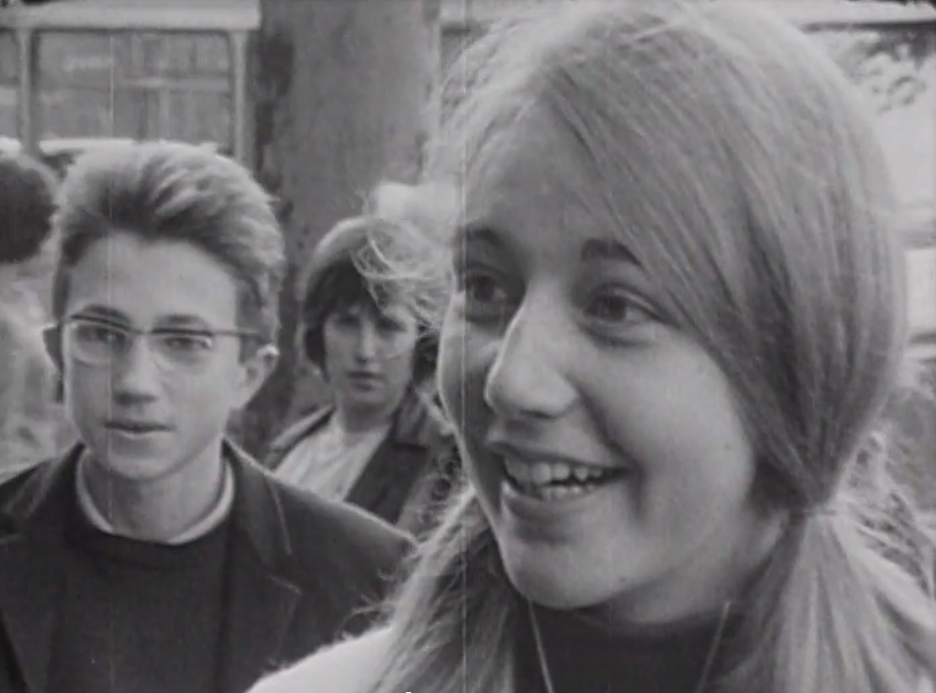

Et plus largement, dans l’émission "Peut-on encore être stoïcien ?" par exemple, ce sont des "non-philosophes" qui sont sollicités pour répondre à la question sous la forme d’un micro-trottoir. La caméra s’immisce dans la vie quotidienne, comme le souligne Pierre Trotignon dans le bulletin de la RTS de janvier 1966 :

Nous avons tout simplement interrogé nos contemporains, soit dans la rue, soit à leur domicile mais toujours [de manière] impromptu. Et les plus surpris ne furent pas ceux qu’on interrogeait : il y a toute une idéologie stoïcienne dans certaines attitudes morales spontanées."

Peut-on être stoïcien ? Jean Fléchet – 1966, IPN

"Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l’englobe et la nourrit", telle était l’introduction des premières émissions et l’ambition de Dina Dreyfus au cours des cinq années durant lesquelles cette série de la télévision scolaire a été produite. Sa manière, à travers les diverses expérimentations proposées, Jean Fléchet aura tenté de répondre à cette interrogation persistante "Que peut le cinéma pour la philosophie ?".

Pour aller plus loin :

- Trois questions à Alain Badiou (Newsletter média Scérén, mars 2013)

- Comment filmer la pensée ? La grande table ronde, mars 2013, France culture

- Philosophie, émissions télévisées pour l’année 1965-1966

- A Rennes, avec les professeurs de philosophie - Une réunion sur les émissions de philosophie

- Présentation des émissions télévisées de philosophie pour 1966 : entretien entre les membres de l'équipe de travail (Jean Fléchet, Dina Dreyfus, Alain Badiou, Camille Pernot, Pierre Trotignon, Marie-Hélène Lavallard)

Commentaires

Remiresment

Merci beaucoup de vos efforts extraordinaire

Merci encore

Itidal Mohamed TOM

Enseignante universitaire soudanaise

Quand on voit les programmes

Quand on voit les programmes tv d'aujourd'hui......

Ajouter un commentaire