Aubrey Beardsley : illustrateur prolifique et décadent

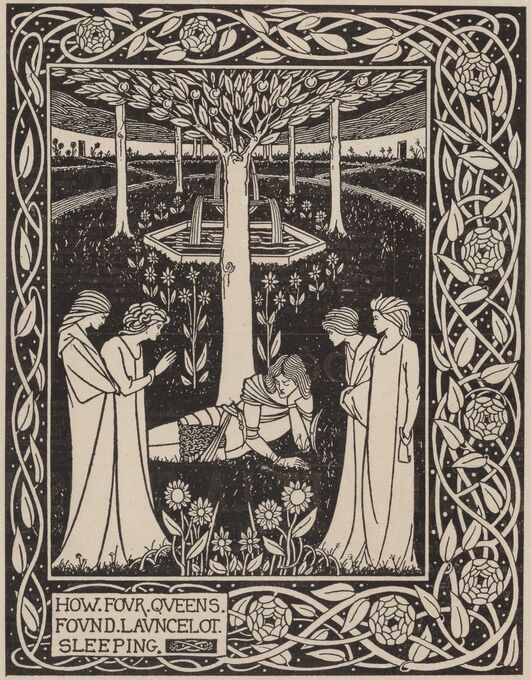

Représentatif de la décadence Victorienne, Aubrey Beardsley a marqué le tournant du siècle par son esprit ironique et ses illustrations au style grotesque, flirtant avec la caricature et l’érotisme. C’est à peine âgé de 20 ans que le dandy réalise une centaine de dessins pour La Mort d'Arthur de Thomas Malory. Son œuvre la plus célèbre reste son travail d’illustration de Salomé, la pièce de l’auteur sulfureux Oscar Wilde dans un style très « fin de siècle ».

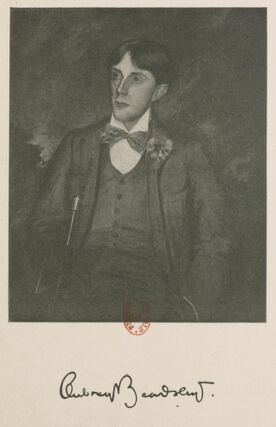

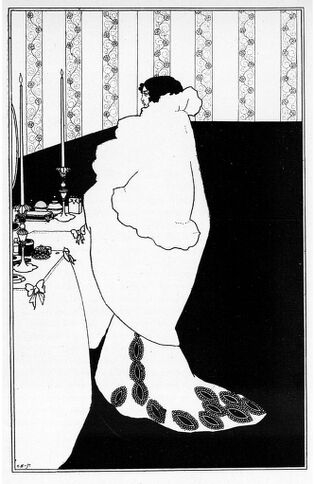

Oscar Wilde, Salome, a tragedy in one act, illustrations d’Aubrey Beardsley London : J. Lane, the Bodley head, 1907, p. 94.

C’est dans la ville balnéaire de Brighton que naît Aubrey Beardsley en 1872. On ne sait s’il fut sensible à l’architecture victorienne du West Pier ou du Royal Pavilion, cet ancien palais royal construit début 1800 pour le futur roi George IV et à son inspiration indienne. Très tôt, le jeune Beardsley est atteint de tuberculose et s’évade dans la littérature et la pratique du dessin.

James Valentine, Poulton, Neurdein frères, Normandie et Angleterre, 1880-1890, vue de Brighton (vue 26.)

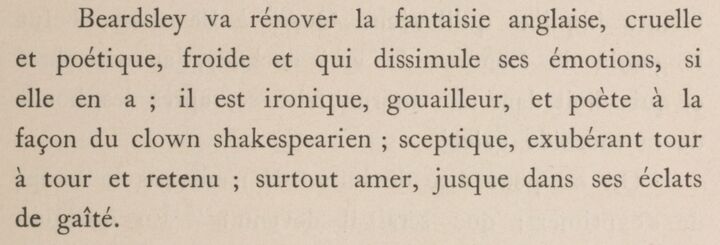

Auteur d'un unique roman, The Story of Venus and Tannhäuser : Under The Hill, préfacé dans sa traduction française, Sous la colline, par Jacques-Emile Blanche en 1908, Beardsley est apprécié pour son ton ironique et libéré des conventions et va influencer les artistes de part et d’autre de la Manche. Voyageant en France dès 1893, il montre ses illustrations à Paris et rencontre notamment Puvis de Chavannes. Ses contacts réguliers avec le milieu artistique français lui permettent d’apprécier une liberté de ton éloignée du puritanisme britannique en vigueur à l’époque victorienne.

Aubrey Beardsley, Sous la colline et d'autres essais en prose et en vers, Paris, 1908, p. 15 (préface)

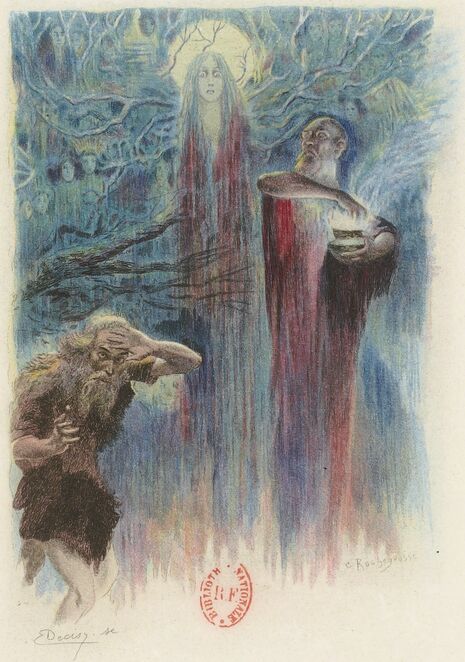

La période esthétique et décadente qui s’étend de 1880 à 1900 est caractérisée par une fuite hors du présent, la recherche désespérée du nouveau, du rare et de la Beauté tout en refusant la morale victorienne. Rien d’étonnant donc à ce que l’illustrateur britannique s’intéresse au roman publié par Théophile Gautier en 1834, Mademoiselle de Maupin, dans lequel on trouve une héroïne androgyne et les thèmes principaux de la « génération tragique », à savoir : l’impossibilité d’atteindre le bonheur, l’ambiguïté sexuelle et la proclamation de l’autonomie du Beau. Comme les auteurs français de cette époque, parmi lesquels Flaubert et Baudelaire, Beardsley livrera sa vision de la femme fatale, en proposant une nouvelle figure de Salomé, présente dans la pièce d’un autre dandy : Oscar Wilde. L’écrivain irlandais s’était inspiré d’auteurs français, lui-aussi, en reprenant la trame de La Tentation de Saint Antoine de Flaubert.

Dans Salomé, publiée en français en 1891, Wilde reprend l’épisode biblique dans lequel Salomé demande qu’on lui apporte la tête de Iokanaan sur un plateau d’argent comme récompense pour avoir exécuté la danse des sept voiles. Dédiée à Pierre Louÿs, la pièce avait été écrite à Paris et sa représentation à Londres fut interrompue par la censure. La première de Salomé eut donc lieu à Paris en 1896, tandis que Wilde était incarcéré à la geôle de Reading suite au procès pour sa relation jugée scandaleuse avec Alfred Douglas. Heurtant la sensibilité de la bourgeoisie avec ses références à l’homosexualité, les protubérances de formes indécentes et des connotations ironiques, Aubrey Beardsley joue avec les formes visuelles dans une esthétique volontairement épurée. Dans J’ai baisé ta bouche Iokanaan (d’autres versions ont pour titre The Climax), l’œil suit le mouvement de la ligne ascendante qui sépare le fond blanc de l’avant-plan noir et se pose sur les deux visages de Salomé et de Jean-Baptiste, qui sont décalés par rapport au centre de l’image, suggérant un effet de basculement. La trajectoire des gouttes de sang qui tombent de la tête coupée du prophète entraîne le regard du spectateur vers le bas au détriment d’un centre vide. Chez l’illustrateur britannique, la figure de Salomé est particulièrement représentative de ces jeux avec la censure. Grotesque, castratrice et monstrueuse, elle évoque les Fleurs du Mal de Baudelaire et renvoie aux monstres.

En reprenant les codes visuels du mouvement préraphaélite, Beardsley se proclamait résolument anti-victorien. Ce mouvement avait été fondé en 1848 par Dante Gabriel Rossetti avec William Holman Hunt et John Everett Millais afin de sauver la peinture anglaise de la « décadence officielle » en prônant un retour au passé lointain et pittoresque. Un nouvel idéal féminin naissait : celui d’une femme aux yeux tristes, au cou et aux mains allongées, à l’abondante chevelure et aux lèvres charnues, telles les modèles Elizabeth Siddal et Jane Morris. Edward Burne-Jones a une influence importante sur l’art de Beardsley dans le début de sa carrière. L’illustrateur britannique s’en inspire dans des illustrations reprenant les codes visuels du Moyen-Âge avant de se tourner vers un univers teinté de macabre et d’érotisme. Ses arlequins et ses clowns semblent s’être parés pour des rituels obscurs et interdits sur fond d’une nouvelle conception de la beauté « bizarre ».

Brièvement formé à la Westminster School of Art dès 1892 auprès du professeur Federick Brown, le style de Beardsley est marqué par des arabesques et des courbes sinueuses, issues d’une inspiration orientaliste. Également influencé par l'art de Whistler, l'artiste s'éloigne des références médiévales pour se tourner vers un style japonisant. C’est au tournant du XIXe siècle que le japonisme inspire peintres et illustrateurs autour d’une mode issue de la production d’estampes provenant d’Extrême Orient. Contrairement à l’orientalisme, qui inspire les peintres à travers des thèmes et des motifs, le japonisme propose aux artistes de nouveaux points de vue avec la perspective axonométrique et des jeux d’alternance de pleins et de vides, comme dans les estampes d’Hokusai ou de Hiroshige. On découvre également ce même intérêt de Beardsley pour des scènes d’intérieurs avec des personnages féminins. Au Japon, les artistes avaient coutume de représenter cet univers réservé à un public essentiellement masculin dans les maisons de plaisir, comme les maisons de thé, les jardins, les bains…

Ecole d'Hokusai, Prêtresse (Miko) exécutant une danse kagura, Peinture kaiga.

James McNeill Whistler, The Thames, 1896

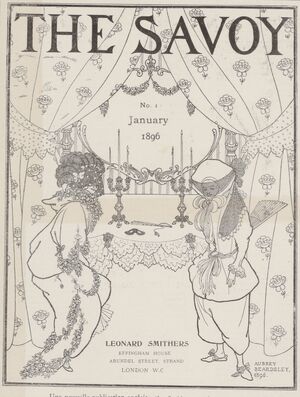

Illustrateur moderniste, Beardsley devient non seulement célèbre par les images qu’il élabore mais aussi pour avoir fondé avec l’éditeur John Lane un magazine innovant intitulé The Yellow Book en 1894. Il est le directeur artistique des cinq premiers volumes mais se trouve écarté lorsqu’il est associé, à tort, au scandale du procès d'Oscar Wilde. Aucune revue n’a autant permis le foisonnement des courants littéraires d’avant-garde dans la dernière décennie du siècle : on y rencontre Henry James, le poète Arthur Symons ou Anatole France. Après cette brève expérience, il fonde avec l’éditeur Leonard Smithers et Arthur Symons la revue The Savoy, an illustrated quarterly en janvier 1896 à Londres. Cette revue d’art et de littérature décadente, qui doit son nom à l’Hôtel Savoy, devient le symbole d’une nouvelle modernité et publie de nombreuses illustrations de Beardsley.

Après cette brève carrière d’illustrateur, Aubrey Beardsley va s’éteindre dans le Sud de la France, où il s’était rendu dans l’espoir de soigner sa tuberculose. Il meurt à Menton en mars 1898 à l’âge de 25 ans tandis qu’Oscar Wilde, exilé en France, meurt dans la misère en 1900.

Publisher children's books, lithographie, 1895 (Coll. Numelyo - Bibliothèque numérique de Lyon)

Voir aussi

Découvrir l’exposition consacrée à Aubrey Beardsley au musée d’Orsay, jusqu'au 10 janvier 2021

Lire le billet de blog consacré à Oscar Wilde dans la presse française

Découvrir le portail France Japon

S’informer auprès de la société Oscar Wilde

Ajouter un commentaire