Tour de France 2022 de Gallica - Étape 10b : entretien avec Paul Fournel (2/2)

Dans la roue de quel autre écrivain se glisser afin de parcourir grand train les lieux du Tour de France, ses paysages, ses cartes ? En ce jour de deuxième étape alpine du Tour 2022, nous vous proposons la seconde partie d’un entretien avec l’auteur, cycliste et oulipien Paul Fournel ; entretien aussi rythmé qu’une traversée de la Bretagne à vélo et bien plus gourmand que le contenu d’une musette.

La première partie de l'entretien, publiée hier, est à retrouver via ce lien

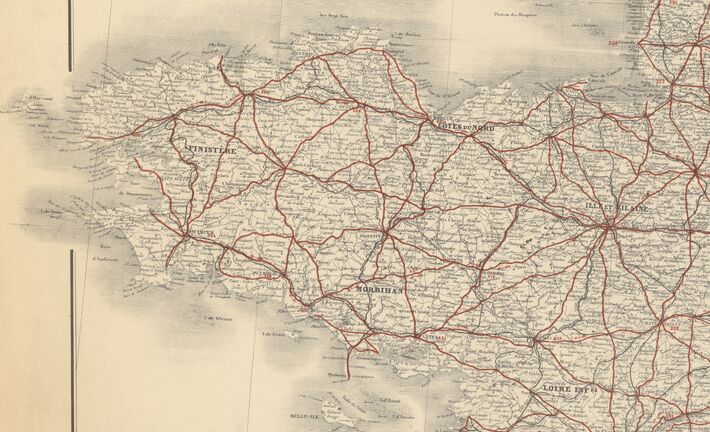

Dans Besoin de vélo, vous évoquiez la Bretagne, un territoire cycliste que vous ne connaissez que par les cartes : « un paysage que j’imagine ». Comment un cycliste passe-t-il de la carte au territoire ?

En se rendant compte que le vent souffle. Ça a été ma surprise, je suis allé en Bretagne il y a deux ans. Je suis allé découvrir la Bretagne à vélo, et j’ai pris un gros coup de vent… C’est vrai que sur le papier la Bretagne c’est joli, ça monte, ça descend, ça fait des bosses et tout, et quand je m’y suis retrouvé, il y avait une telle différence entre vent de face et vent de dos, que j’ai découvert une autre façon de pédaler. C’était pas tout à fait la route et son gradient qui commandaient, c’était l’ennemi invisible. Pour faire le même trajet avec le vent de face ou avec le vent de dos, il n’y avait pas de commune mesure, d’un côté on avait l’impression de monter une interminable côte et de l’autre on avait l’impression de glisser dans la vallée de Nice. Donc c’est assez paradoxal, c’est ce que j’ai découvert, c’est ce qui m’a frappé sur mes chemins de Bretagne. Sinon c’est joli, c’est vert, il y a des bosses, ça redescend, c’est très animé, il y a des cyclistes, il y a aussi beaucoup beaucoup de touristes aux beaux jours et donc les routes sont un peu étroites… C’était à découvrir, j’étais content de le faire.

Oui, parce que je décris généralement des paysages que je connais et donc si je les connais c’est que je les ai pédalés, parce que je ne suis pas un gros randonneur, je n’aime pas le tourisme, donc je ne suis pas non plus un fanatique des sorties en voitures, donc c’est des endroits que j’ai plutôt pédalés dont je me sers.

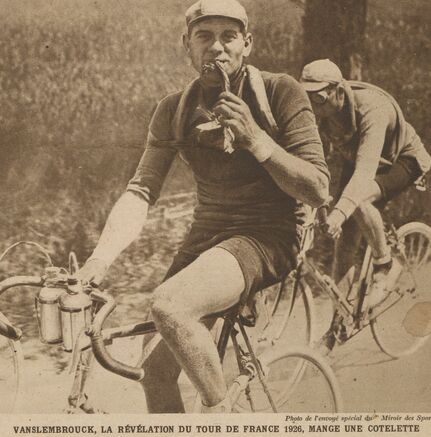

Oui, c’est pour ça qu’ils s’en débarrassent, ils jouent vraiment à 200 grammes près, c’est impressionnant, ça fait très peur, il y a beaucoup d’anorexiques dans le peloton et c’est quand même un souci, quand on bouffe 8 000 calories dans une journée de haute montage avec quatre cols, il faut quand même en manger un peu. C’est pour ça que j’ai créé dans Peloton maison ce coureur à qui on conseille un régime, on lui demande de perdre de l’indice de masse corporelle, il dit « mais moi j’ai pas envie de faire du vélo si je suis aussi maigre que ça » et donc il préfère ne pas gagner, j’ai pensé à Thomas de Gendt qui a un moteur fabuleux, qui a des capacités incroyables et qui c’est sûr, s’il avait deux kilos de moins, il ferait sauter la baraque, mais voilà, il aime ça.

Moi je roule indifféremment avec les uns et les autres et mon Dieu, une fille ça cogne, je veux dire qu’alors là, en l’espace d’une dizaine d’années le peloton féminin est devenu incroyable et qu’il répond absolument aux mêmes règles que le peloton des hommes : elles ont la même façon de gagner, la même façon de perdre, la même façon de s’exploser les cuisses et la tête, donc c’est vraiment extra. Et je pense que c’est une très bonne idée de raviver le Tour de France féminin, que le public va venir et qu’elles finiront par gagner autant d’argent qu’elles le méritent, c’est-à-dire autant que les hommes, sinon plus. Et je suis très fanatique du cyclisme féminin, je suis les courses féminines avec autant d’assiduité que les courses masculines et il y a là des championnes, waouh , qui sont vraiment incroyables. Avant c’était Jeannie Longo et Maria Canins, et puis c’était tout, tandis que maintenant il y en a une vingtaine qui sont capables de gagner et qui embarquent le peloton à des moyennes absolument faramineuses.

Oui, il y a eu des exemples comme ça. Mais ce qui fait quand même la coureuse, la championne cycliste, c’est la course. Tant qu’il n’y a pas eu de courses véritablement organisées, structurées, sur le modèle des courses masculines ; et puis tant qu’on a cru que les femmes n’avaient pas assez de force… C’est quand même assez hallucinant, pendant très longtemps on a cru ça, aujourd’hui, ça c’est terminé- et il y a des courses, dès qu’il y a des courses il y a des coureurs. c’est la course qui fait le coureur, et donc dès qu’on a remis sur pieds [les courses]… les filles elles courent Paris-Roubaix, voilà, comme les garçons, il y a des pavés, elles y vont pareil et elles se tapent le derrière de la même façon et donc c’est ça qui fait le renouveau du cyclisme…Sinon autrefois il y avait toujours un côté un peu bête de foire, un peu curiosité, telle championne qui etc. fait telle ou telle chose. Elles faisaient des « exploits », ce n’était pas des courses, tandis que là maintenant ce sont des courses. Cela dégage une hiérarchie, ça dégage tout ce que la course dégage, c’est bien !

Pour finir hors du vélo, après celles de Perec et de Jacques Bens, les archives de l’Oulipo sont arrivées à la biblothèque de l'Arsenal. D’autres auteurs oulipiens ont suivi et suivent, dont vous-même. Que signifie pour vous faire don de vos archives à la BnF ?

Ça signifie rester avec les copains. Au-delà de la mort, même apparente ; au-delà de tout ça c’est être avec les copains et être dans un tout cohérent, qui est un tout qui a vécu ensemble, qui a travaillé ensemble, qui s’est trompé ensemble, qui a réussi ensemble. Voilà, là je suis bien, je suis content que mes archives y soient, avec celles de Noël Arnaud, avec celles de Jacques Bens, de Jacques Jouet ; ça me paraît cohérent. J’ai eu des propositions, aux Etats-Unis notamment, mais ce n’était pas les copains. Donc là, c’est vraiment dans cet esprit-là. Et puis dans l'esprit de proposer aux éventuels chercheurs, si un jour il y en a -peu importe- un ensemble le plus vaste et le plus cohérent possible. Donc, c’est vrai que ça rebondit, toutes ces archives elles rebondissent les unes sur les autres, c’est évident qu’on va trouver chez Braffort des trucs sur Calvino. Alors évidemment Calvino lui il a sa pièce entière à la bibliothèque nationale italienne, mais là nous on est nombreux maintenant à être là, il y en aussi quelques-uns qui sont à l’IMEC, comme Jean Lescure, mais pour l’essentiel on est là. Je ne sais pas ce que fera Marcel [Bénabou] de ses archives, mais en tout cas les archives de l’Oulipo, les archives de Bens, les archives de Jouet, de Noël Arnaud, de Paul Braffort, de Georges Perec... le fonds Perec bien évidemment qui est colossal…

C’est un beau peloton…

Il y a ce qu’il faut !

Ajouter un commentaire