Nadar et la Pologne

Dans sa longue et bouillonnante vie, Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910) dit Nadar, membre de la bohème littéraire et artistique parisienne, grand photographe aux talents multiples, croise plusieurs fois la Pologne et les Polonais.

Avant de devenir célèbre en tant que photographe, Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910) dit Nadar est un véritable touche-à-tout, au point que son grand ami Baudelaire dira de lui : « Nadar, c’est la plus étonnante expression de vitalité. » Ce membre de la bohème littéraire et artistique parisienne exerça ses talents multiples en tant qu’écrivain, journaliste, dessinateur, caricaturiste, entrepreneur, espion, volontaire dans la légion polonaise, aéronaute, et bien évidemment grand photographe, précurseur de la photographie à la lumière artificielle et de la photographie aérienne.

À l’âge de dix-sept ans, Nadar perd son père et doit renoncer à ses études de médecine entreprises à Lyon. Monté à Paris, survivant difficilement de sa plume en envoyant des articles et des caricatures pour des journaux, il rencontre vers 1839 un lithographe d’origine polonaise, Karol d’Anelle, dont la mère tient rue Mignon une table d’hôte pour l’émigration polonaise. Karol l’accueille généreusement dans sa modeste mansarde, ce qui lui vaudra de Nadar le surnom de « mère des bohèmes ». Autour de lui se réunit une joyeuse bande d’aspirants artistes et écrivains. Karol fait non seulement preuve d’une grande solidarité en partageant son toit et ses repas frugaux, mais sensibilise également Nadar au sort de la Pologne. Une Pologne qui n’existe plus en tant qu’État sur les cartes de l’Europe depuis la fin du xviiie siècle, lorsqu’elle fut démembrée au cours de trois partages entre ses puissants voisins : la Russie, la Prusse et l’Autriche.

Âgé d'à peine dix-neuf ans, Nadar fonde avec son ami Alphonse Léon-Noël une revue littéraire, Le Livre d’or, à laquelle Karol d’Anelle collabore en tant que graveur.

Karol représente les idées de cette Grande Émigration polonaise qui se réfugia en France après l’échec du soulèvement de novembre 1830/31 contre la domination russe et qui espérait la libération de sa patrie.

Sur le plan politique, Nadar se sent proche des idées républicaines et est influencé très tôt par les idées politiques de Félicité de Lamennais (1782-1854), figure du catholicisme libéral et ardent défenseur de la cause polonaise. C’est d’ailleurs le père de Nadar, Victor Tournachon, à la tête de l'imprimerie Tournachon-Molin et H. Séguin, qui publia les premières brochures philosophiques de Lamennais.

L’année 1848 marque un tournant dans sa vie. En février, éclate à Paris la révolution qui conduira à l’abdication du roi Louis-Philippe et à la proclamation de la Deuxième République. Devenu le ministre des affaires étrangères, Alphonse de Lamartine déclare au nom du gouvernement provisoire que l’indépendance de la Pologne est une question essentielle pour la France et annonce la création du corps expéditionnaire censé la libérer de la domination russe. Le contexte est favorable : la cause polonaise rencontre un grand enthousiasme dans la population française et parmi les intellectuels tels Jules Michelet et Edgar Quinet.

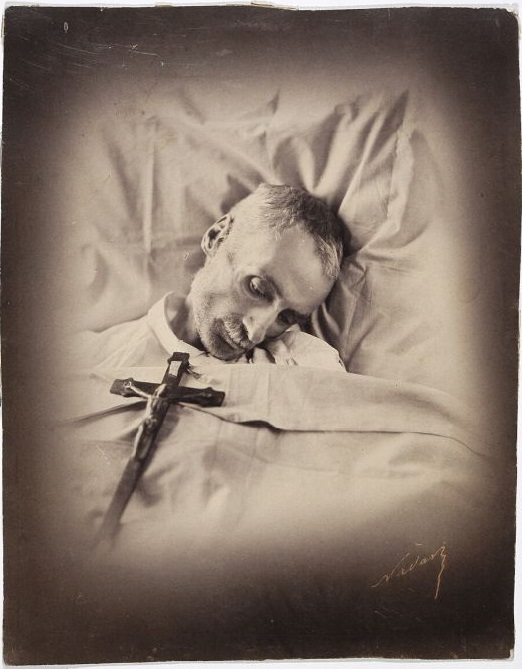

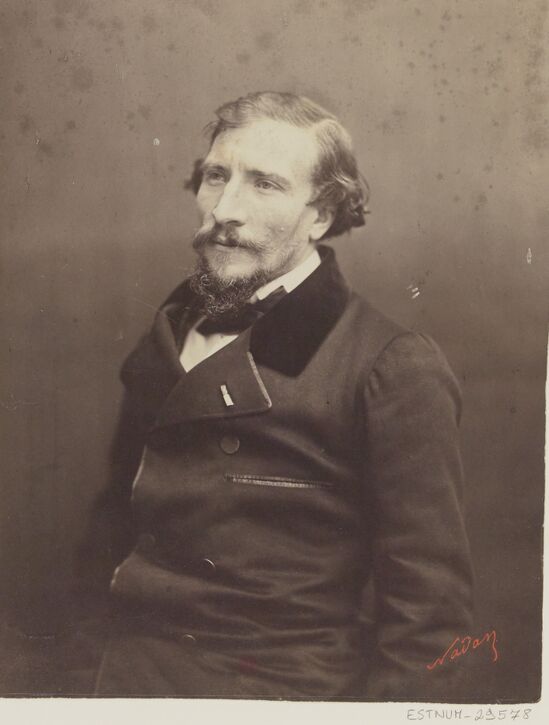

Le portrait du prince Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) est considéré par Nadar lui-même comme l’une de ses œuvres les plus réussies. Nadar l’aurait inclus dans sa Revendication de la propriété exclusive du pseudonyme Nadar, publiée en 1857 lors de son procès contre son frère Adrien au sujet de l’utilisation du fameux pseudonyme.

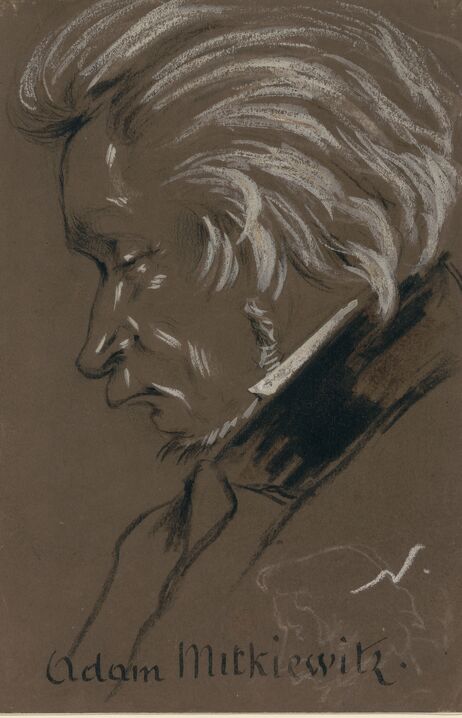

Le prince Czartoryski, diplomate et écrivain, issu d’une des familles polonaises les plus anciennes, arrive en France après l’échec de l’insurrection de 1830-1831 durant laquelle il fut président du gouvernement national polonais. À Paris, il fut le chef de l’aile conservatrice de la Grande Émigration. Sa résidence l’hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis devient le centre de l’activité politique polonaise et d’une vie culturelle où se croisent artistes polonais et français tels Frédéric Chopin, Franz Liszt, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Eugène Delacroix, George Sand et bien d’autres. Adam Czartoryski fut également l’un des fondateurs de la Bibliothèque Polonaise de Paris qui conserve une épreuve de son portrait exécuté par Nadar provenant d’un négatif aujourd’hui disparu, les autres épreuves étant effectuées à partir de celui qui se trouve au musée d’Orsay.

L’inscription faite par le prince dans le livre d’or de l’atelier Nadar « En signe de reconnaissance à un jeune soldat qui a voulu combattre pour l’indépendance d’un pays maintenant abandonné de tout le monde. Czartoryski » témoigne de la haute estime réciproque entre les deux hommes.

Pour découvrir d’autres Polonais photographiés dans l’atelier Nadar et plus largement les liens anciens et multiples entre la Pologne et la France, consulter la Bibliothèque numérique France Pologne. Ce site bilingue (français-polonais) réunit une sélection de plus de 3 000 documents variés, contextualisés par des articles de spécialistes français et polonais. Manuscrits, imprimés, journaux, estampes, cartes, photographies et enregistrements audiovisuels sont issus de Gallica ou de Polona, la bibliothèque numérique de la Biblioteka Narodowa (Bibliothèque nationale de Pologne), mais aussi d’autres établissements partenaires.

Pour aller plus loin :

Commentaires

Nadar

Votre blog m'a beaucoup intéressé. Je ne savais pas que les relations franco-polonaises à cette époque étaient tellement fusionnelles.

Que font les polonais en 1939-1945 sur Rennes

Je découvre l histoire tragique des polonais depuis 1810

C’est en essayant d écrire les mémoires de ma Mère âgée de 92 ans que je découvre cette force de vivre de courage de ce peuple polonais en France.

Merci beaucoup

Ce n'est pas Alphonse Léon

Ce n'est pas Alphonse Léon Noël mais André Léon-Noël (1818-1879) comme l'indique d'ailleurs ce lien :

http://expositions.bnf.fr/les-nadar/grand/nad_418.php

Ajouter un commentaire