Gallica

de la BnF et de ses partenaires

La Bête humaine : genèse d’un roman naturaliste

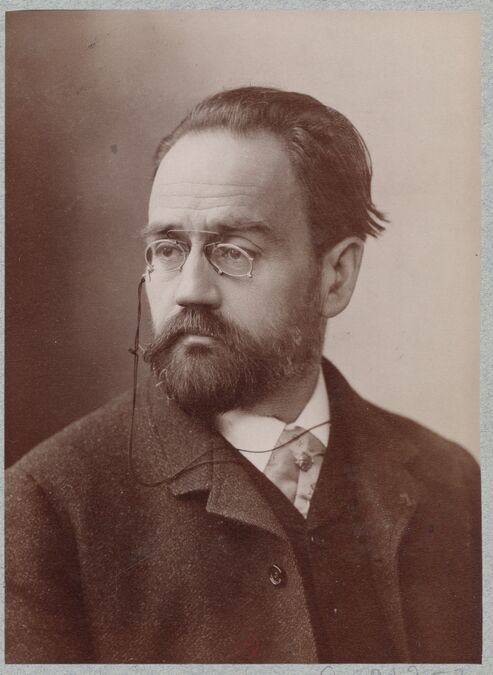

Le Musée de la BnF expose actuellement le manuscrit de La Bête humaine d'Émile Zola, 17e roman de la série des Rougon-Macquart. Comme pour les précédents romans de cette « histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire », les manuscrits témoignent de la méthode de travail rigoureuse et scientifique adoptée par le romancier.

Le 16 juin 1904, deux ans après la mort de Zola, la veuve de l’écrivain, Alexandrine Zola, apporte les manuscrits des Rougon-Macquart et des Évangiles à la Bibliothèque Nationale, conformément au souhait de son époux. Ce sont des milliers de feuillets volants, réunis par dossier d’œuvre. Plus de 1400 feuillets, répartis en deux ensembles — un dossier préparatoire et un manuscrit —, ont été produits ou rassemblés par Zola entre le milieu des années 1880 et janvier 1890 pour composer La Bête humaine, cette « étude du crime, avec une échappée sur la magistrature » dont l’action se déroule sur la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre.

Émile Zola, photographie de Nadar, vers 1880. BnF, Estampes et photographies

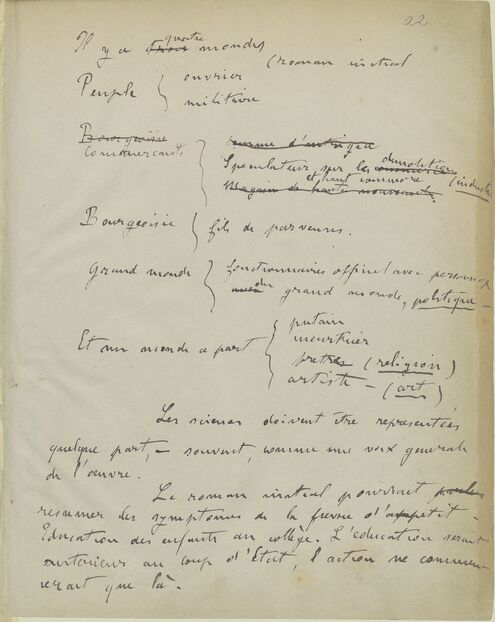

Dès le début de ses réflexions sur sa série Les Rougon-Macquart, Zola prévoit un roman judiciaire dont le héros sera un criminel. En effet, à côte des commerçants, des bourgeois et du grand monde, il veut explorer ce qu’il nomme « le monde à part » représenté par les figures du prêtre (La Faute de l’abbé Mouret, 1875), de la prostituée (Nana, 1880), de l’artiste (L’Œuvre, 1886) et du meurtrier.

Notes préparatoires à la série des Rougon-Macquart

BnF, Manuscrits, NAF 10345, f.22

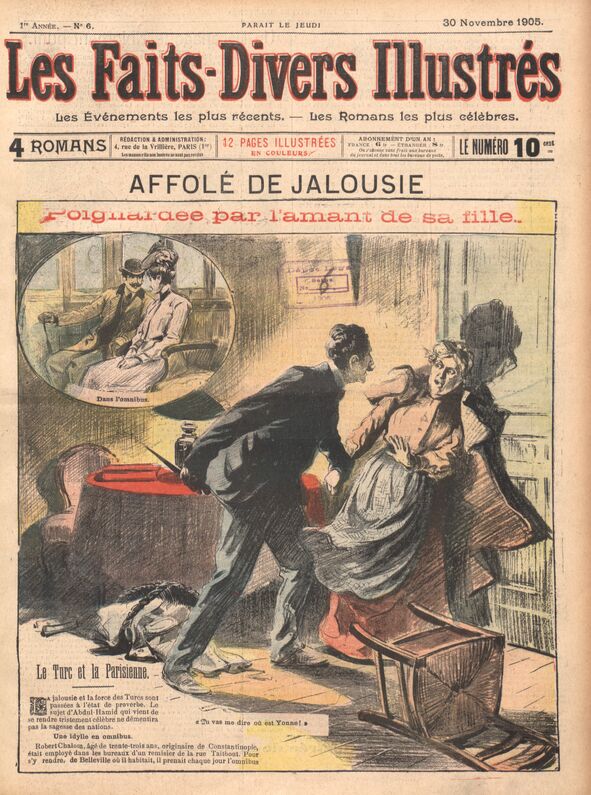

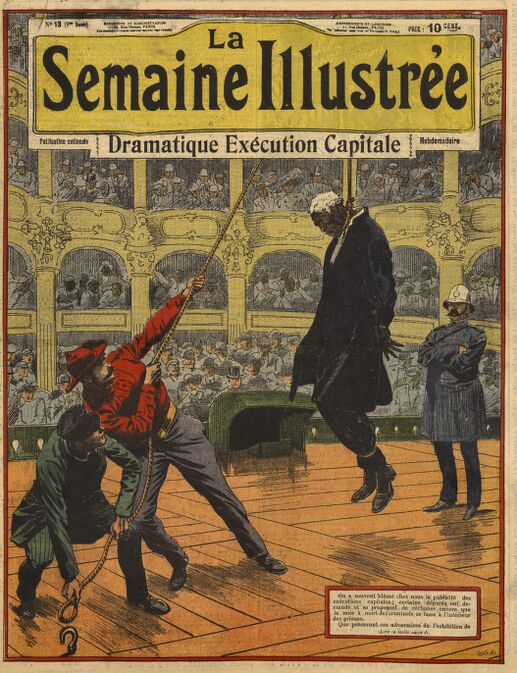

Ce serait « un de ces cas étrange de criminels par hérédité qui, sans être fous, tuent un jour dans une crise morbide, poussés par un instinct de bête ». Cet intérêt pour la question criminelle trouve un écho dans la presse de l’époque qui, pour répondre aux goûts du public, publie des récits d’assassinats, des comptes-rendus d’enquêtes policières et de procès d’assises, ainsi que des reportages sur les exécutions capitales. C’est aussi un sujet qu’explorent écrivains et scientifiques : en 1884, paraît la traduction française de Crime et châtiment de Dostoïevsky ; plusieurs études de criminologie sont publiées entre 1886 et 1888, les plus connues étant L’Homme criminel de Cesare Lombroso et La Criminalité comparée de Gabriel Tarde.

Les Faits-divers illustrés, 30 novembre 1905

La Semaine illustrée, janvier 1911

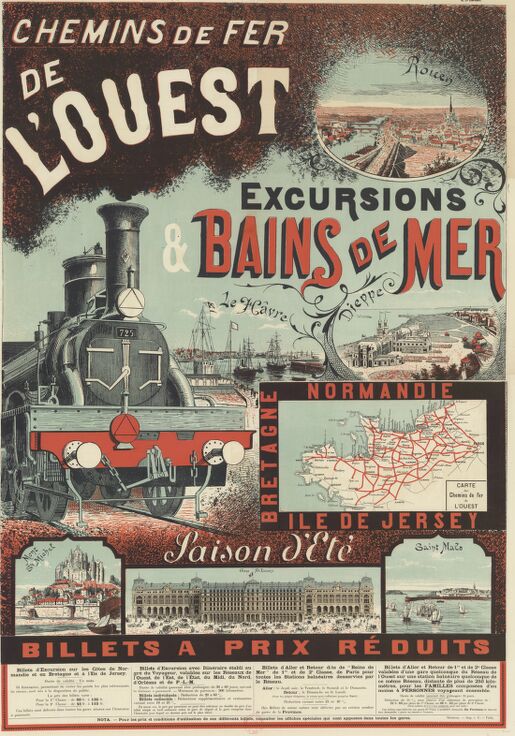

En parallèle de ce projet qui mûrit au cours des années, Zola envisage également d’écrire un roman dont l’action aurait pour cadre le monde ferroviaire : moyen de transport en plein expansion et symbole de la révolution industrielle, le train et l’imaginaire qu’il véhicule inspirent écrivains et peintres, tel Claude Monet avec sa série de tableaux représentant la Gare Saint-Lazare.

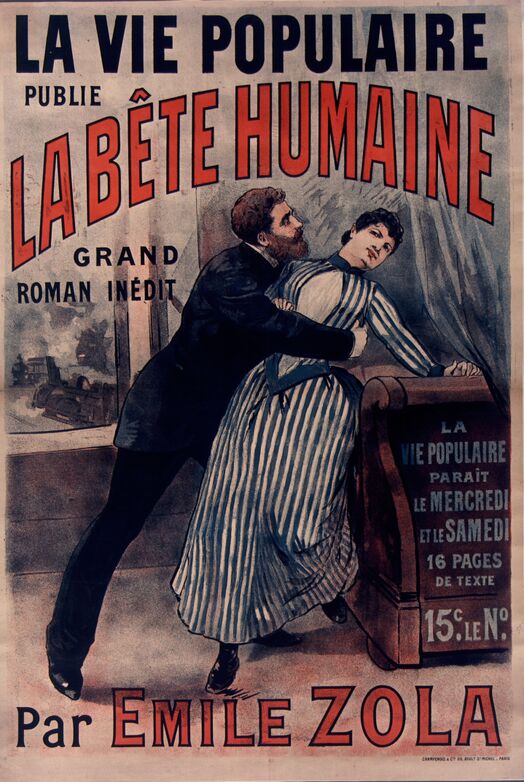

Affiche publicitaire, 1880. BnF, Estampes et photographie

L’achat par Zola d’une maison à Médan en 1878 à proximité de la ligne de train, ainsi que ses trajets réguliers entre la gare Saint-Lazare et sa maison de campagne ne font que renforcer cette idée. Jusqu’à 1884 au moins, le roman sur le crime et le roman ferroviaire sont distincts. Mais, en 1888, Zola comprend que ces deux sujets manquent de consistance pour faire l’objet de deux romans : il décide alors de les réunir dans une même œuvre.

La maison d'Émile Zola à Médan, carte postale, 1905. Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Une fois son idée bien établie, Zola procède selon une méthode de travail immuable qui se caractérise par sa rigueur scientifique et sa régularité. Marqué par le positivisme de son époque, il construit ses romans par étapes successives, dont les feuillets conservés gardent la trace et qu’ils permettent de suivre. Ces étapes sont au nombre de cinq : la phase de documentation, précédant ou alternant avec la rédaction de l’ « ébauche » ; la création des personnages ; l’établissement des plans du roman ; enfin, la rédaction.

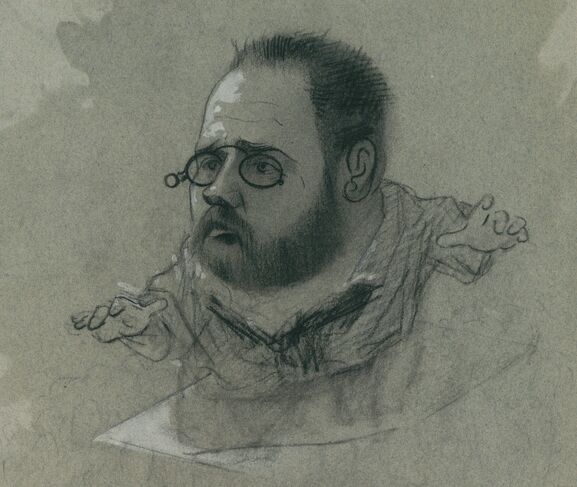

Zola, caricature par Nadar. BnF, Estampes et photographie

À l’automne 1888, Zola commence par rédiger l’« ébauche », cette « "carcasse en grand" » du roman selon ses mots, qui en dégrossit le déroulé et en trace les lignes de force ; c’est un texte programmatique de longueur variable, qui donne le thème et la tonalité de l’œuvre. À ce stade d’élaboration, l’action prime sur la description du cadre. Sur 97 feuillets, l’écrivain pose les bases de l’intrigue et brosse à grands traits décors et personnages, au moyen de phrases courtes, parfois sans verbe : « Un type de femme bourgeois, mais singulier, à créer ». Il raconte ce qu’il va faire et ambitionne d’écrire : « Mais je voudrais quelque chose d’hallucinant, d’effroyable comme madame Raquin, qui reste à jamais dans les mémoires, qui donne un cauchemar à toute la France ». Il se donne des injonctions (« Ne pas oublier que j’ai mis en lui la folie homicide : justifier »), tout en exprimant aussi ses hésitations et ses doutes : « Ce que je crains, c’est d’éparpiller l’intérêt, en ayant tant de buts »). Malgré quelques difficultés à trouver le fil directeur de son roman, Zola achève l’ébauche fin novembre : il peut alors se consacrer exclusivement à la recherche de documentation.

Pour ce roman, celle-ci a commencé bien avant 1888, Zola ayant conservé, pêle-mêle, des notes sur des faits divers morbides et des articles de journaux sur des accidents de chemins de fer, notamment celui de Charenton (1881) et celui survenu entre Monte-Carlo et Menton (1886).

Dossier préparatoire à La Bête humaine, "L'accident de Cabbé-Roquebrune", dans Le Gaulois, 13 mars 1886

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 665

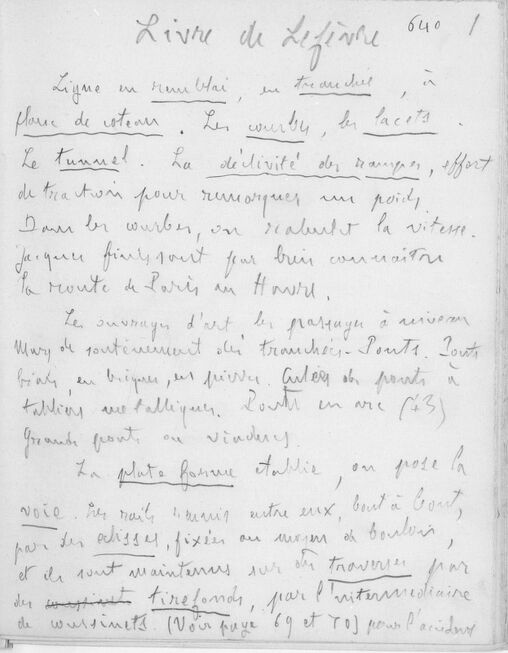

À partir de février 1889, il complète ces informations par la lecture d’études sérieuses et documentées dont il prend des notes ou qu’il résume, tels Le Dossier de la magistrature de Maître Z. (1879) (f. 594-599) et Les Chemins de fer de Pol Lefèvre et Georges Cerbelaud (1889) (f. 639-661).

Dossier préparatoire à La Bête humaine

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 640

Mais Zola ne se contente jamais de ces récits et études faites par autrui ; il mène son enquête par lui-même en allant sur le terrain afin de rassembler la matière la plus complète et la plus juste pour ses romans : « Pendant tout l’hiver, j’ai fréquenté la gare Saint-Lazare, j’ai parcouru la ligne de l’Ouest, regardant, faisant causer, revenant, mes poches pleines de notes […] », raconte-t-il à son ami Jacques Van Santen Kolff dans une lettre du 6 juin 1889. Comme l’ouvrage Les Chemins de fer de Pol Lefèvre ne répond pas à toutes ses questions, il écrit à son auteur, qui est aussi sous-directeur du Mouvement à la Compagnie de l’Ouest, et s’entretient avec lui à plusieurs reprises en février et mars 1889, l’interrogeant en particulier sur le personnel des gares et des trains, sur leur travail quotidien et leur carrière (mécaniciens, chefs et sous-chefs de gare, cantonniers, aiguilleurs, garde-barrières, stationnaires).

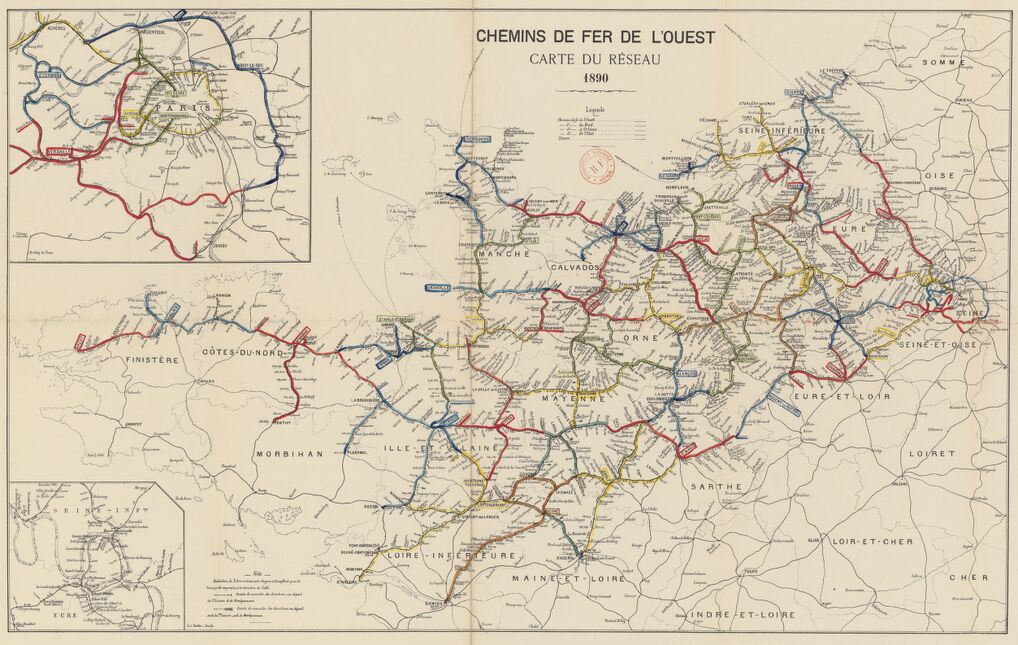

Plan du réseau des Chemins de fer de l'Ouest, 1890. BnF, Cartes et plans

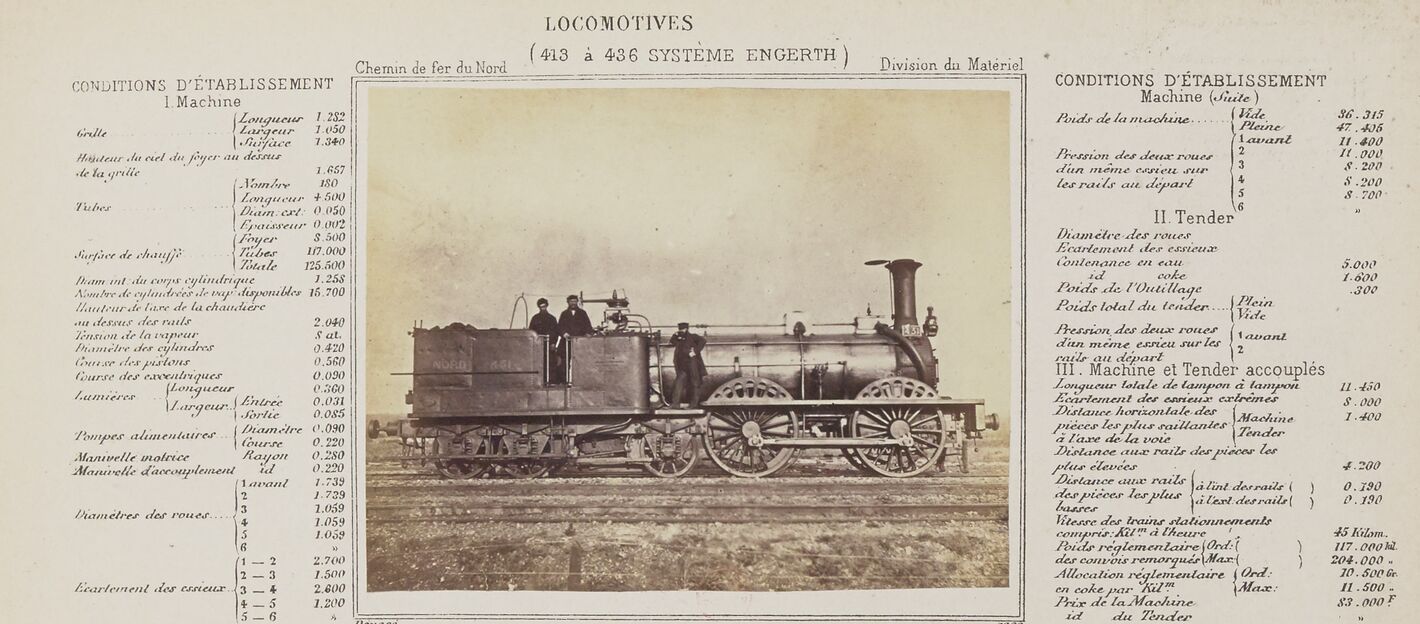

Pol Lefèvre fait visiter à Zola la gare Saint-Lazare, et au Havre, le chef de gare lui montre le dépôt des machines, les installations de la gare et le quartier l’entourant ; il lui décrit également la gare avant les travaux de 1884 — Zola prévoit de situer l’action du roman en 1869 —, ainsi que les rivalités entre employés logés dedans (notamment à propos des appartements). Pour parfaire sa connaissance du monde ferroviaire, Zola fait un trajet sur une locomotive le 15 avril 1889 en compagnie d’un ingénieur.

Album des locomotives et tenders de tous systèmes en service au Chemin de fer du Nord, photo graphiés par Rosenthal,1866. BnF, Estampes et photographie

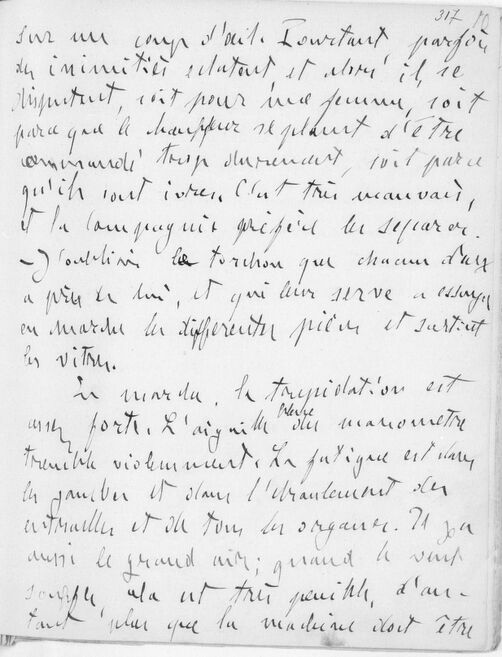

Ces entretiens et visites, ce trajet en train qui rendront les données romanesques plus palpables et crédibles, font l’objet de nombreuses notes au crayon à papier que l’on peut parcourir dans le dossier préparatoire : « Mon voyage. En locomotive » (f. 307-335), « Notes Lefèvre » (f. 435-506), « Mes Notes - Le Havre-Rouen-Malaunay-Paris » (f. 508-535).

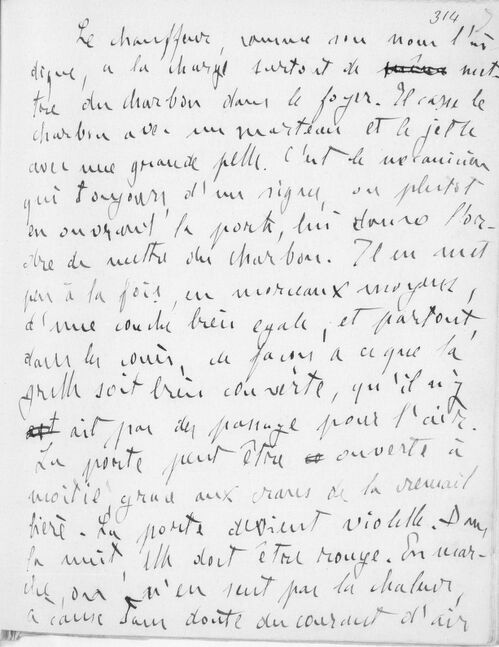

Dossier préparatoire à La Bête humaine, « Mon voyage en locomotive »,

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 314 et 317

Ces premières bases étant posées, Zola se concentre sur les personnages autour desquels tourne l’intrigue. Il les construit par strates. Leurs noms et prénoms sont apparus au fur et à mesure de la rédaction de l’ébauche, de même que certains traits de caractère : c’est ainsi que le héros meurtrier, Étienne Lantier, qui s’était déjà illustré dans Germinal, est remplacé par un frère, Jacques, car Zola prend conscience en cours de rédaction que son idée première était invraisemblable et qu’Étienne, tout violent qu’il soit, ne peut être ce tueur de femmes, ce jeune homme renfermé agissant sous le coup d’une impulsion irraisonnée. Le personnage d’Étienne échappe donc à son créateur et les projets que Zola avait faits pour lui, ne lui paraissent plus possibles quand la trame de ce nouveau roman prend forme.

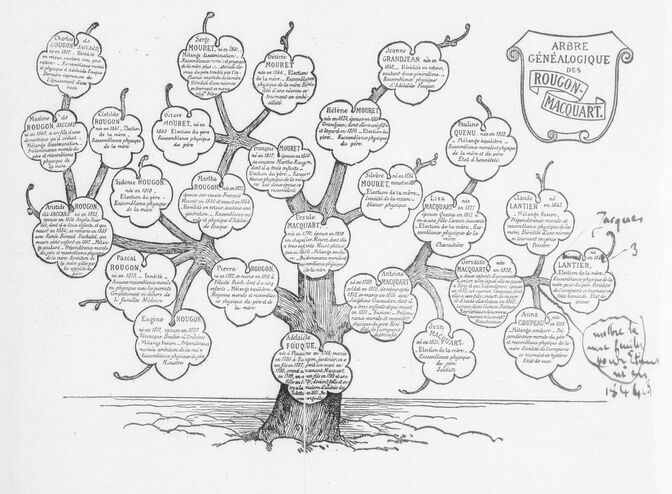

Dossier préparatoire à La Bête humaine, arbre généalogique de la famille des Rougon-Macquart actualisé

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 581

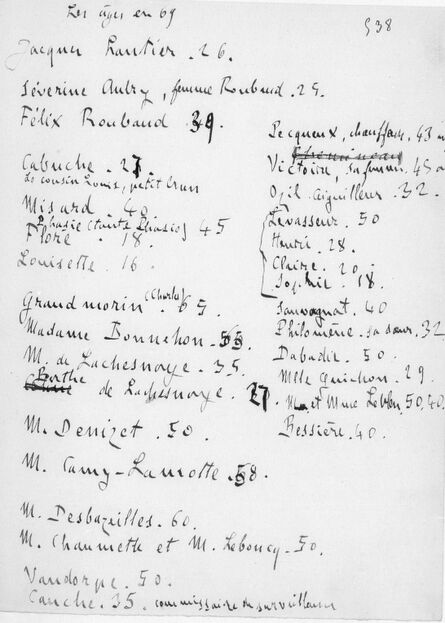

Zola établit ensuite la liste des personnages, en précisant leur âge et les liens entre eux.

Dossier préparatoire à La Bête humaine

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 538

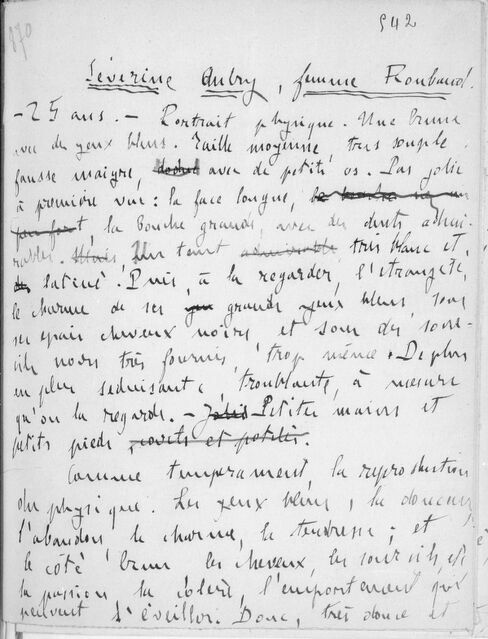

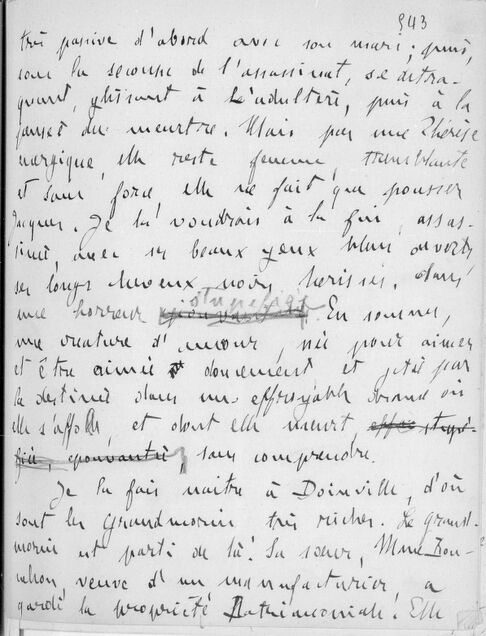

Puis il dresse leurs fiches individuelles, sur une quarantaine de feuillets. Il les décrit sur les plans physique et moral, en insistant sur l’influence de l’hérédité ; il donne des informations sur leur vie avant le début du roman, et fournit des explications sur leur comportement. Au sein de ces descriptions, des scènes peuvent s’esquisser, des considérations peuvent être faites par l’auteur sur ses personnages.

Dossier préparatoire à La Bête humaine

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 542 et 543

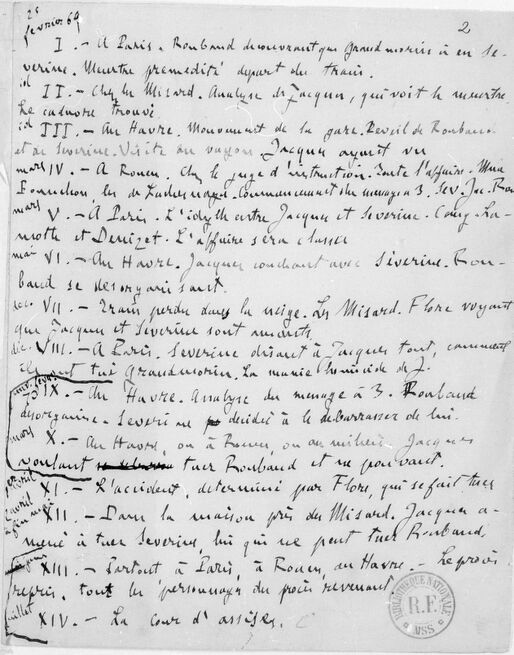

À partir de ces recherches et de ces premières esquisses (ébauche et personnages), Zola établit le plan de son roman, lui aussi construit en plusieurs strates. Il dresse tout d’abord un « plan général » en 14 chapitres : tenant sur un feuillet, il propose une description succincte et synthétique du contenu de chaque chapitre.

Dossier préparatoire à La Bête humaine

BnF, Manuscrits, NAF 10274, f. 2

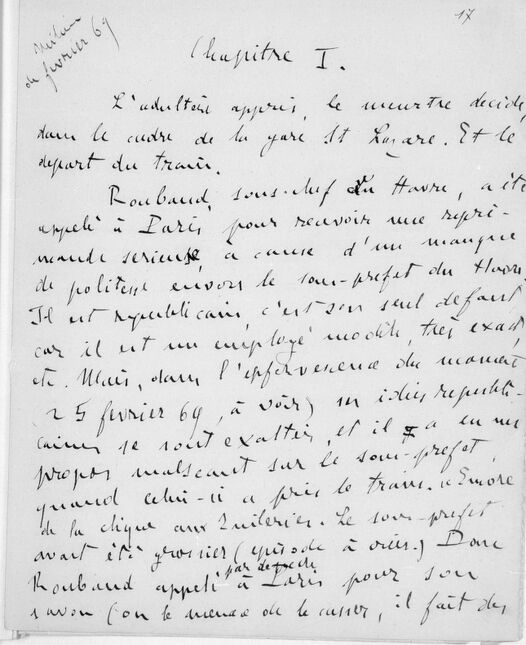

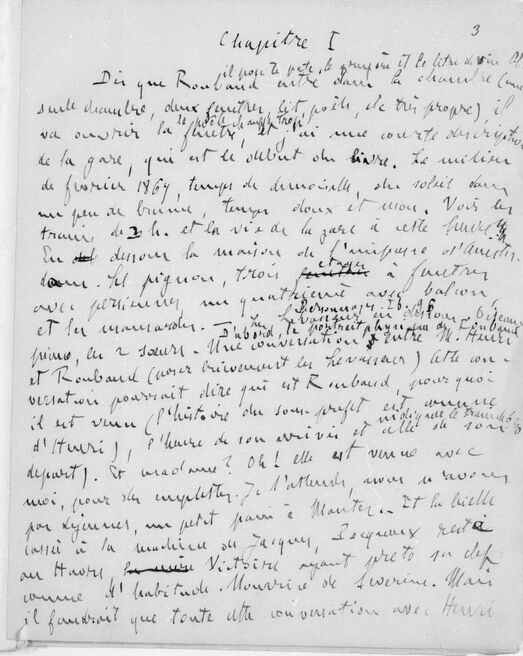

Un « plan définitif » de deux feuillets, qui donne les grandes lignes du roman, le complète. Puis vient le plan détaillé, en deux états. Lorsque les manuscrits de Zola ont été reliés par la Bibliothèque nationale, ces états successifs n’ont pas été mis l’un à la suite de l’autre, mais imbriqués, ce qui rend plus visibles, aujourd’hui, les ajouts ou modifications faits par Zola dans ses plans : ainsi, du f. 3 au f. 16, on peut parcourir le second état du plan détaillé du chapitre 1 ; aux f. 17-32, le premier état. Ces plans sont très précis : le contenu des chapitres, l’enchaînement des événements ainsi que certaines descriptions sont prévus dès ce stade de réflexion ; des phrases sont parfois déjà rédigées, des images déjà décrites. De ce fait, ces plans précèdent immédiatement la rédaction.

Dossier préparatoire à La Bête humaine

NAF 10274, f. 17 et f. 3

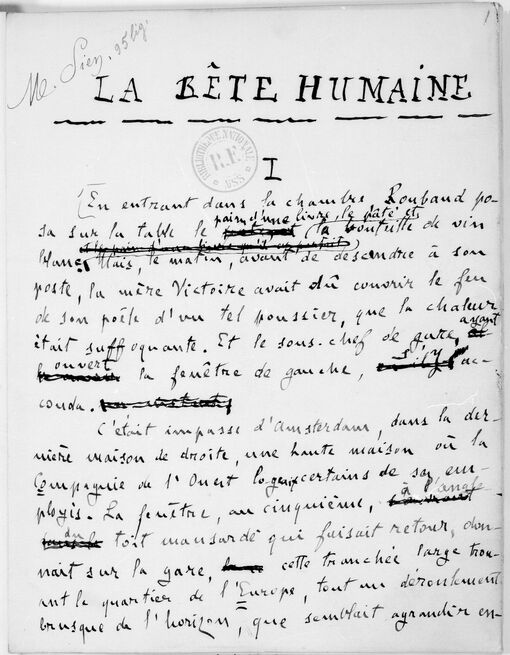

Fin avril, après plusieurs mois d’intense préparation, Zola a rassemblé et organisé toute la matière nécessaire à la rédaction, il s’en est suffisamment imprégné pour être à même de la façonner pour les besoins de son roman. Comme toujours pour aborder l’ultime étape de la composition de ses romans, il part s’installer à Médan : il y arrive le 4 mai et commence la rédaction le lendemain. Il y travaille cinq jours sur sept de 9h à 13h, écrivant trois à quatre pages quotidiennement, fidèle à la devise qui orne son bureau, « Nulla dies sine linea ».

Zola à sa table de travail à Médan, photographié par Dornac vers 1890. BnF, Estampes et photographie

Début juin, Zola a fini la rédaction du premier chapitre. Comme il veut en être « débarrassé en décembre », les Zola ne partent pas en vacances cet été-ci et Zola « travaille [à son roman] comme depuis longtemps [il n’a] travaillé, dans un très bel état de santé physique et littéraire ».

Manuscrit ayant servi à l’impression

BnF, Manuscrits, NAF 10272, f. 1

Dès octobre 1889, il envoie les chapitres rédigés à la revue La Vie populaire pour parution en feuilleton, pratique fréquente à l’époque.

Affiche publicitaire de Champenois. BnF, Estampes et photographie

Le 18 janvier 1890, Zola achève la rédaction du roman à Médan. La Vie populaire publie les dernières pages du roman dans le n°18 du 2 mars 1890. Quant au livre, il est publié chez Charpentier la première semaine de mars 1890.

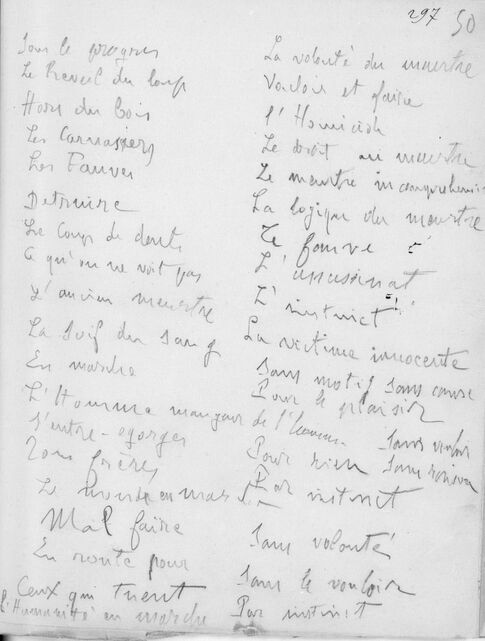

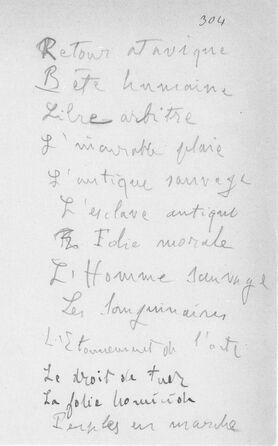

L’élaboration de La Bête humaine aura ainsi duré un peu plus d’un an, temps de travail habituel pour la plupart des romans des Rougon-Macquart. Trois volumes denses — un de 677 feuillets pour le dossier préparatoire, deux de 417 et 316 feuillets pour le manuscrit ayant servi à l’impression — retracent pas à pas ce long processus créatif, parfois complexe et difficile, telle la recherche du titre, qui a fait l’objet de listes sur huit feuillets, jusqu’à ce que Zola choisisse celui qui, pour lui, exprimait de façon forte et imagée l’idée de « l’homme des cavernes resté dans l’homme de notre dix-neuvième siècle ».

Idées de titre. Dossier préparatoire à La Bête humaine

NAF 10274, f. 297 et f. 304

La dimension métaphorique du titre, les descriptions, ainsi que la personnification du train qui, dans la scène finale du roman, devient lui aussi une bête « aveugle et sourde », apportent à l’écriture zolienne, très encadrée et contrôlée, cette part de l’imaginaire et de l’imprévu, du symbole et du rêve qui contribue à faire de ce roman naturaliste une œuvre captivante et intemporelle.

Pour aller plus loin :

- Les Essentiels de la BnF sur Émile Zola: https://essentiels.bnf.fr/fr/mot-cle/5af66e73-c177-46a7-b1b7-576aeee7f5be-emile-zola

- L’exposition virtuelle consacrée à Émile Zola et son œuvre: http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm

- Feux et signaux de brume : Zola de Michel Serres, Grasset, 1975, qui propose une analyse comparative de La Bête humaine et du Docteur Pascal ; dépositaire des archives de Michel Serres, la BnF conserve la version manuscrite (https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125616h/cb20) et la version imprimée de cet essai (http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb345548407).

Ajouter un commentaire