Sombre drame historique situé à la cour d’Espagne au XVIIe siècle, Ruy Blas, créé le 8 novembre 1838 à la salle Ventadour, est l’avant-dernière pièce de Hugo portée à la scène de son vivant (la suivante, Les Burgraves, en 1843, sera un échec relatif) et vient ainsi clore une quasi-décennie de production dramatique qui l’a imposé, avec Alexandre Dumas, comme le représentant majeur (et le plus controversé) du nouveau théâtre romantique.

La salle Ventadour vers 1830. Bibliothèque historique de la Ville de Paris

On ne peut s’empêcher de voir dans Ruy Blas une reprise pessimiste d’Hernani qui, en 1830, avait marqué les débuts tonitruants de Hugo dramaturge. Même structure du système des personnages (une femme et trois hommes), même cadre historique (l’Espagne des Habsbourg) ; mais alors qu’Hernani représentait l’avènement triomphal d’une nouvelle monarchie autour de la figure de Charles Quint, dans Ruy Blas on assiste, un siècle et demi plus tard, à l’agonie de ce régime : un pays qui fut la première puissance européenne mais enchaîne désormais les défaites et les humiliations, un roi absent, et des ministres cupides qui se partagent les dépouilles de la prospérité espagnole. Les parallèles ne manquent pas avec la France des années 1830, et cela n’échappa nullement à la critique conservatrice, qui massacra la pièce ; mais les allusions politiques contemporaines étaient suffisamment voilées pour éviter à Ruy Blas la censure qui, quelques années plus tôt, avait frappé Le Roi s’amuse.

Albert Lambert dans le rôle de Ruy Blas, Théâtre-Français, 1879. Photographie du studio Nadar. BnF, Estampes et photographie

Sarah Bernhardt dans le rôle de la reine Doña Maria de Neubourg, Théâtre-Français, 1872. Photographie d'Étienne Carjat. BnF, Arts du spectacle

La pièce diffère aussi d’Hernani par l’élément comique qu'introduit le personnage de Don César de Bazan, aristocrate tombé dans la misère, la bohème voire la délinquance, railleur et nihiliste, mais ayant gardé dans sa déchéance une forme d’esprit chevaleresque. Ruy Blas accomplit ainsi ce désir de fusion des genres (tragédie, drame, comédie) que Hugo, invoquant le modèle de Shakespeare, prônait depuis la fameuse préface de Cromwell en 1827.

Te fuir ! — Moi qui n'ai pas souffert, n'aimant personne,

Moi, pauvre grelot vide où manque ce qui sonne,

Gueux, qui vais mendiant l'amour je ne sais où,

À qui de temps en temps le destin jette un sou,

Moi, cœur éteint dont l'âme, hélas ! s'est retirée,

Du spectacle d'hier affiche déchirée [...]

(Ruy Blas, I, 3)

Georges Baillet dans le rôle de Don César de Bazan, Théâtre-Français, 1879. Photographie du studio Nadar. BnF, Estampes et photographie

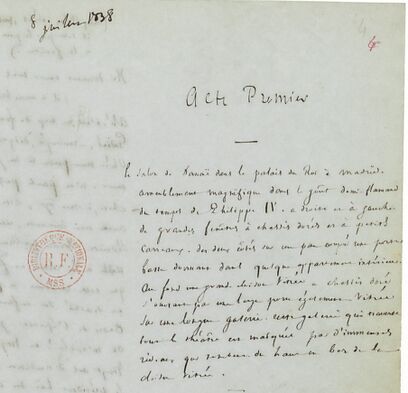

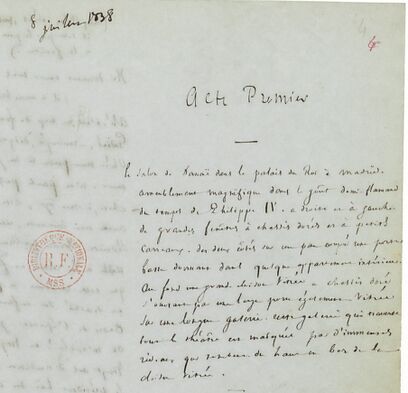

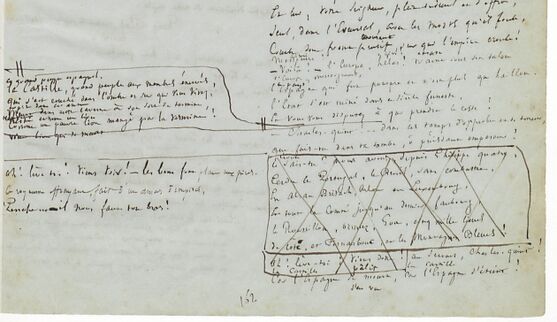

Comme pour la plupart des œuvres de Hugo, il n’existe quasiment aucun brouillon ou note préparatoire. Hugo semble avoir élaboré la pièce sans support écrit, et a procédé d’emblée à la rédaction définitive. Celle-ci fut, comme à son habitude, intense et concentrée : un peu moins de cinq semaines, du 8 juillet au 11 août 1838, comme en témoignent les dates portées sur le manuscrit (BnF, Manuscrits, NAF 13373) ; les traits horizontaux qui, en marge du texte, scandent l’avancée quotidienne de la rédaction, permettent de déduire un rythme moyen de 80 alexandrins par jour.

Début (f. 4r) et fin (f. 76v) de la rédaction

Marque de progression quotidienne (f. 43r)

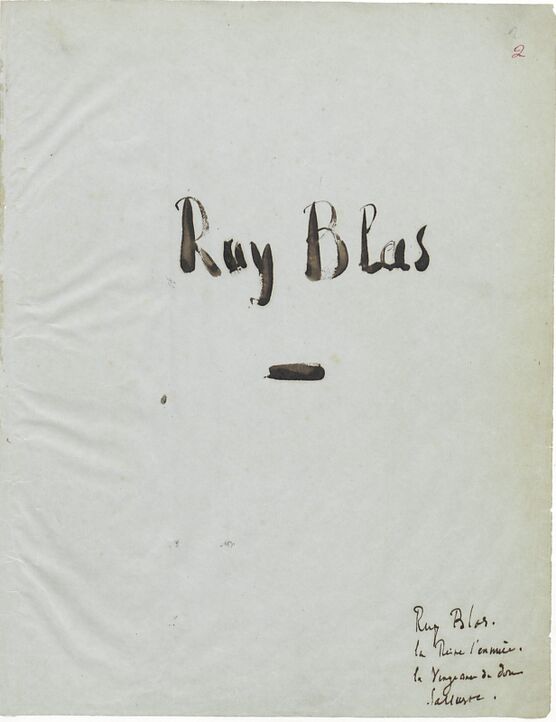

Initialement sur feuilles libres, le manuscrit a été relié trente ans plus tard à Guernesey sur les instructions de Hugo ; mais cette reliure a été refaite ultérieurement pour intégrer, à la suite du texte de la pièce, une vingtaine de feuillets de reliquats. La page de titre, calligraphiée, porte en bas à droite deux autres idées de titre : "La Reine s'ennuie" (écho au Roi s'amuse) et "La Vengeance de Don Salluste". C'est finalement au personnage de Ruy Blas que Hugo a choisi de donner la première place.

Titre autographe du manuscrit (f. 2)

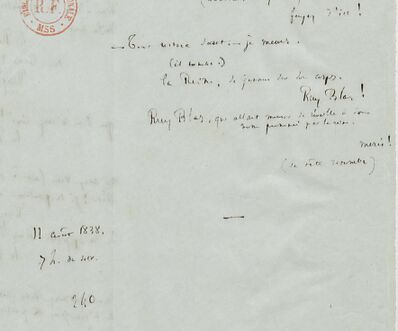

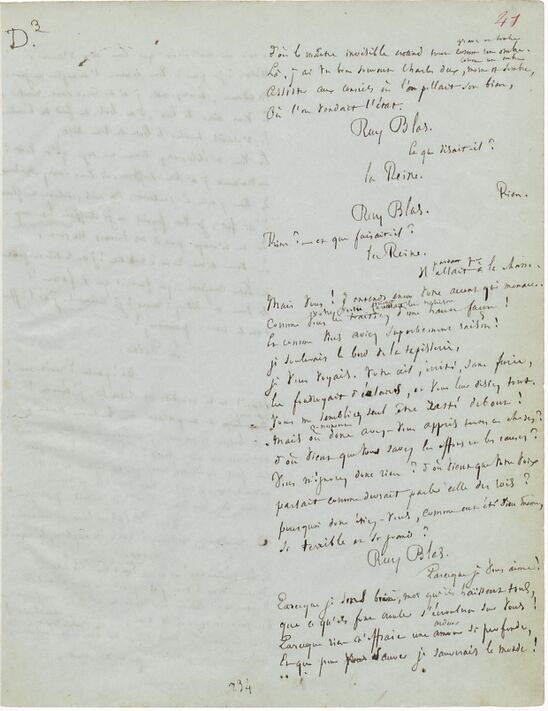

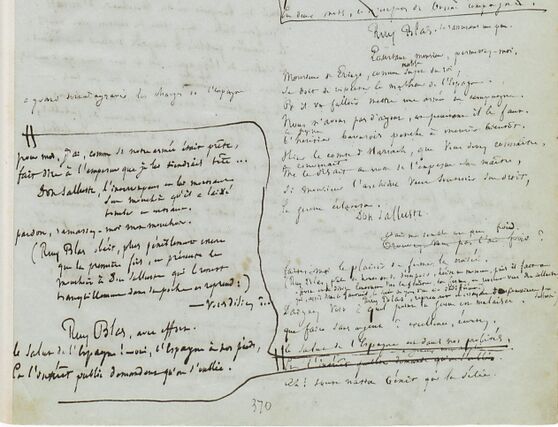

Ruy Blas présente l’aspect habituel des manuscrits de Hugo antérieurs à l’exil : papier bleuté, rédaction au recto et au verso, écriture sur la moitié droite de la page, la moitié gauche étant réservée pour les corrections. Celles-ci sont peu nombreuses, plusieurs pages sont vierges de toute retouche. La pièce ayant été rédigée d’un seul jet et sur temps très court, le manuscrit ne donne pas à voir une genèse à proprement parler, mais une écriture en quasi-direct, qui s’enrichit et se rectifie au fur et à mesure de son avancée.

F. 41r

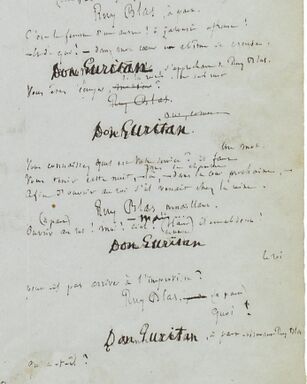

C’est ainsi par de simples ratures qu’on voit un personnage présent dans le début de la rédaction, le comte d’Oñate, perdre son nom premier et se scinder en deux personnages distincts : dans la scène V de l’acte I, il devient une figure éphémère de courtisan, le marquis del Basto, tandis qu’à l’acte II il se voit rebaptiser « Don Guritan ».

Changements de nom du "comte d'Oñate" (f. 15v et 29r)

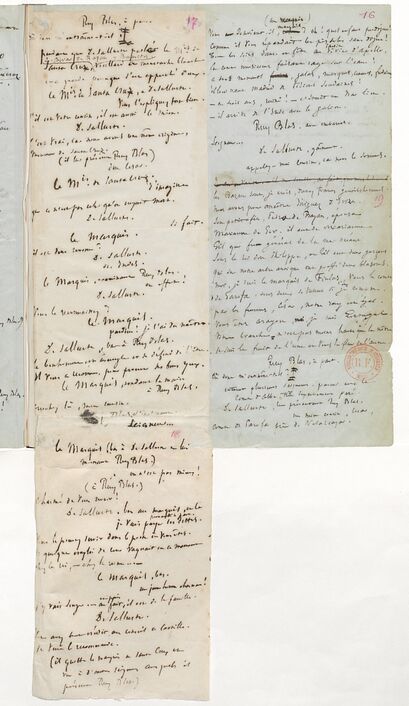

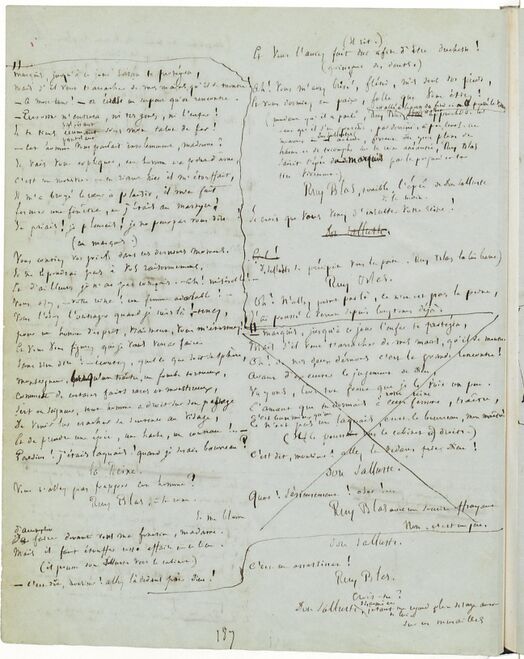

Comme c’est souvent le cas chez Hugo, les principales modifications du texte sont surtout des ajouts, des enrichissements. Dans cette même scène V de l’acte I, où Don Salluste présente aux courtisans son valet Ruy Blas métamorphosé en Don César de Bazan, il a ajouté un échange entier avec un personnage de vieux noble aveugle, le marquis de Santa Cruz ; la marge n’étant pas assez grande, l’ajout a pris la forme d’une longue bande de papier blanc collée sur la feuille (ce que Proust appellera « paperole »).

F. 16-17

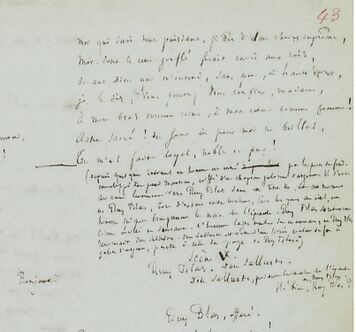

Les plus importantes de ces additions viennent enrichir la substance et la stature dramatique du personnage de Ruy Blas. Dans la fameuse tirade de l’acte III (« Bon appétit, messieurs ! / O ministres intègres »…), où il surprend les ministres en plein dépeçage et marchandage du bien public, Hugo a ainsi déplacé cinq vers évoquant les pertes territoriales de l’Espagne pour mieux renforcer et développer l’apostrophe solennelle à la mémoire de Charles Quint (écho à une scène fameuse d’Hernani où le même Charles Quint, dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, invoquait Charlemagne devant son tombeau) :

Charles-Quint, dans ces temps d'opprobre et de terreur,

Que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ?

Oh ! lève-toi ! viens voir ! — Les bons font place aux pires.

Ce royaume effrayant, fait d'un amas d'empires,

Penche... Il nous faut ton bras ! au secours, Charles-Quint !

Car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint !

(Ruy Blas, III, 2)

F. 39r

À ce moment de gloire succède la chute brutale, quand Don Salluste réapparaît et ramène Ruy Blas à sa condition de laquais ; scène d’une grande force dramatique par laquelle Hugo aurait idéalement voulu ouvrir la pièce (mais un tel début in medias res aurait sans doute été trop déconcertant pour le public de l'époque). Ici, c’est une seconde humiliation infligée par le diabolique marquis à sa créature que Hugo a ajoutée en marge : après avoir ordonné à Ruy blas d’ouvrir une fenêtre, Salluste lui fait ramasser son mouchoir.

F. 47r

Enfin, dans la scène finale, Hugo allonge notablement la tirade où Ruy Blas, pris d’un sursaut d’orgueil et galvanisé par son amour pour la reine, se révolte contre son persécuteur et lui assène son mépris et sa colère avant de l’exécuter. La tirade ainsi développée renforce la stature héroïque du personnage, et le caractère sacrificiel de son acte, avec la prise à témoin de Doña Maria.

Marquis, jusqu'à ce jour Satan te protégea.

Mais s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre.

— À mon tour ! — On écrase un serpent qu'on rencontre.

— Personne n'entrera, ni tes gens, ni l'enfer !

Je te tiens écumant sous mon talon de fer !

— Cet homme vous parlait insolemment, Madame ?

Je vais vous expliquer. Cet homme n'a point d'âme,

C'est un monstre. [...]

(Ruy Blas, V, 3)

F. 73v

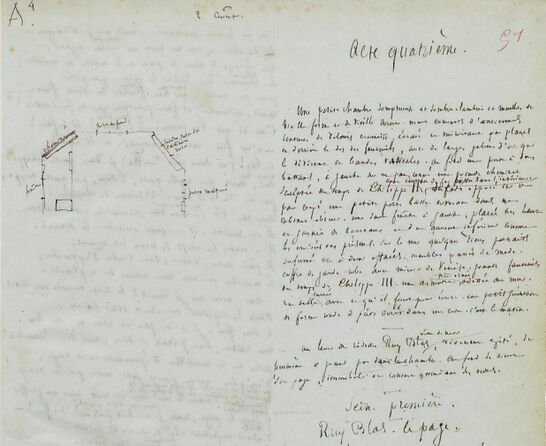

Le manuscrit témoigne enfin, dans les marges du texte, de l’implication totale de Hugo dans sa création : poète, mais aussi metteur en scène, comme le montre le schéma du décor de l’acte IV :

F. 51r

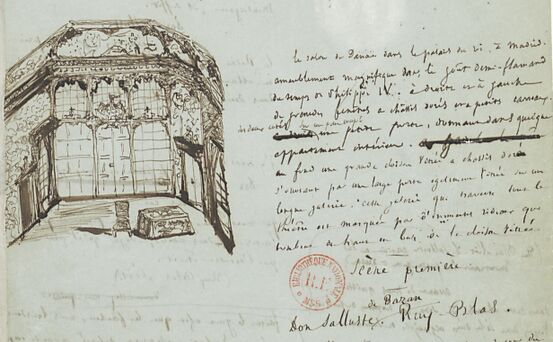

Et plus encore le beau dessin qui accompagne la première rédaction de la scène d’ouverture et illustre la longue didascalie décrivant le « salon de Danaé » du palais royal de Madrid ; dessin qui va bien au-delà du croquis utilitaire et relève de la rêverie éveillée, une recréation de cette Espagne mythique dans laquelle Hugo a vécu quelques années de son enfance, et dont la nostalgie l’a toujours poursuivi :

F. 77r

Ajouter un commentaire