Tour de France 2022 de Gallica - Etape 4 : Dunkerque et Vauban

A l’extrémité Nord de la France se dressent la ville et le port de Dunkerque, qui ouvrent la France sur la mer du Nord. Conquise durant le règne de Louis XIV, Dunkerque a été mise en défense par le célèbre ingénieur et architecte Vauban qui en fait le chef-d’œuvre de ses places fortes.

Une bourgade sur la dune

Dunkerque est encore une petite bourgade quand elle est mentionnée dans les sources pour la première fois en 1067. Son nom, issu du flamand, signifie « église des dunes ». En effet, elle fait partie du comté de Flandre et est bâtie sur le cordon littoral sableux qui forme le trait de côte dans cette région de faible altitude. Elle suit le destin de la Flandre : possessions des ducs de Bourgogne au 14ème siècle, des Habsbourg à la fin du 15ème siècle, les derniers liens avec la France sont rompus quand François Ier doit renoncer en 1529 à sa suzeraineté sur la région lors de la paix des Dames.

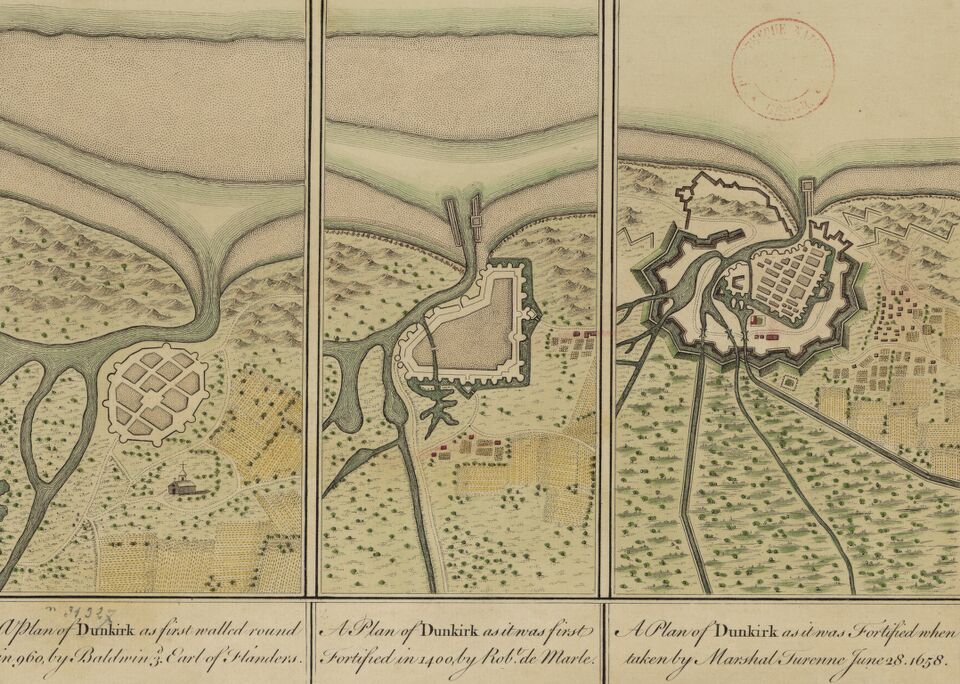

Thomas Jefferys, [Trois plans de Dunkerque en 960, 1400 et le 28 juin 1658]

Une place disputée

En 1568 débute la guerre de Quatre-Vingt Ans qui voit les Pays-Bas se diviser en deux : les Provinces-Unies protestantes au nord, les Pays-Bas restés catholiques au sud. A cela s’ajoute la guerre franco-espagnole de 1635 à 1659 qui fait de la Flandre une zone de combats. Dunkerque est prise en 1646 par le duc d’Enghien (le futur prince de Condé) avant d’être reprise en 1652 par les Espagnols. En 1658, Français et Anglais, alliés pour la circonstance, mettent le siège devant la ville et défont l’armée de secours espagnole à la bataille des Dunes qui se déroule sur le cordon dunaire à l’est de la ville. Les Français prennent alors la ville et la remettent aux Anglais comme convenu dans un traité signé en 1657. Par un autre accord signé en 1662, Louis XIV rachète Dunkerque pour quatre millions, donnant ainsi à la France une fenêtre sur la mer du Nord.

Carte des bancs qui forment et (sic) la rade de Dunkerque et qui avoisint Furnes et Gravelines

Vauban à Dunkerque

La guerre dans les Pays-Bas sous Louis XIV ressemble à une longue litanie de sièges. Les villes, nombreuses dans la région, sont défendues par des enceintes bastionnées, de larges fossés et des ouvrages avancés. Pour les prendre, il faut les encercler, dresser un blocus strict et attendre la reddition ou bombarder la place. Des ingénieurs militaires sont en charge de ces travaux. Parmi eux, un Morvandiau a laissé son nom dans l’Histoire : Sébastien Le Preste de Vauban. Durant un demi-siècle, il mènera, par dizaines, sièges et construction de places fortes. En 1668, au terme de la guerre de Dévolution, Louvois, secrétaire d’Etat à la Guerre, le charge de fortifier la ville de Dunkerque. Le port relève de Colbert, le secrétaire d’Etat à la Marine, qui, en 1678, confie à Vauban le soin de transformer Dunkerque en un puissant port de guerre d’où partent des corsaires dont le plus connu est Jean Bart.

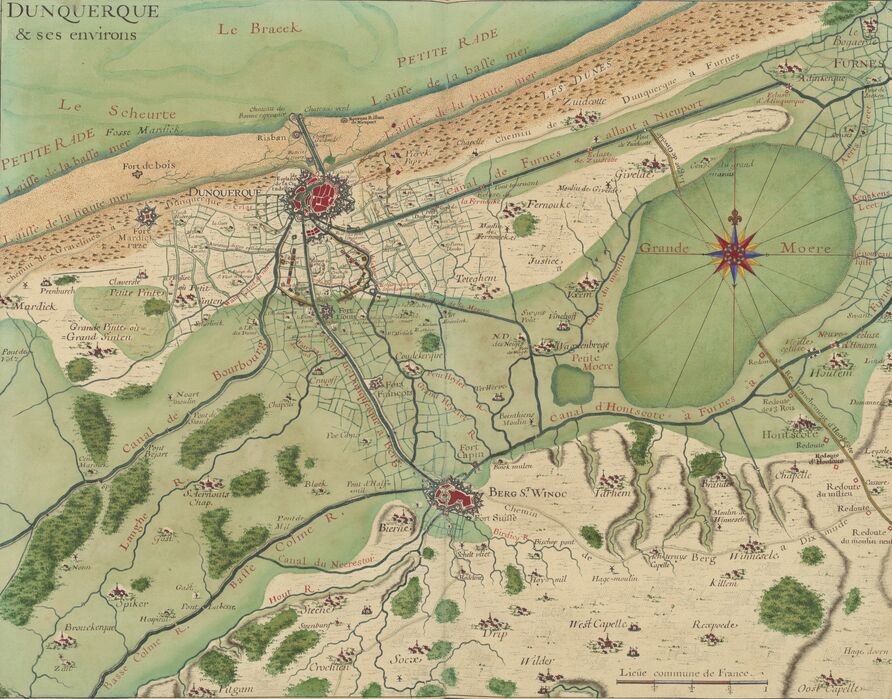

Cartes des environs de plusieurs places entre la Mer et l’Escault, [ca. 1700]

Une place au centre d'un réseau hydraulique complexe

Pour cela, Vauban va mener d’impressionnants travaux. Il faut creuser un chenal reliant le port aux eaux libres. En effet, la côte basse présente un large estran, cet espace compris entre la marée haute et la marée basse. De plus, au large de la côte une série de bancs lui sont parallèles et contraignent fortement la navigation. Et s’ajoute à ceci la nature marécageuse des terres au sud du cordon littoral. Des canaux de drainage appelés wateringues avaient déjà été creusés, amenant l’eau vers la côte. Des zones comme les Moëres étaient ainsi passées de l’état de marais à celui de région agricole. Les canaux de Bergues, Furnes ou Bourbourg amènent l’eau vers le chenal de Dunkerque et permettent d’en chasser le sable, mais aussi de tendre des inondations au sud de la ville en cas de siège grâce à un système d’écluses.

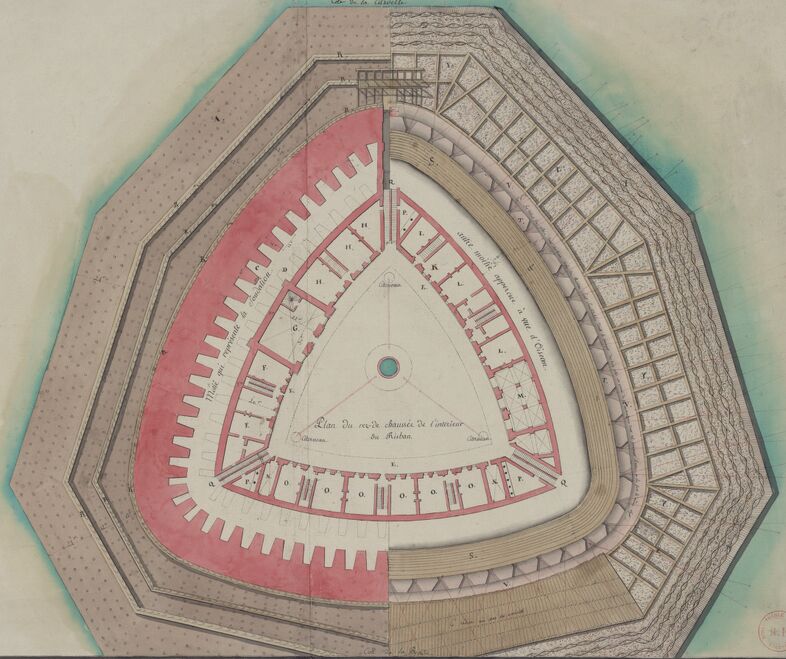

Plan de l’ancien Risban qui était adjacent à la jettée d'ouest à Dunkerque. Démoli à la paix de 1712

La "frontière de fer"

Pour défendre la ville, Vauban achève la citadelle édifiée par les Anglais, reconstruit une enceinte de dix bastions. Et surtout il bâtit six forts défendant le chenal traversant l’estran. Ils ont la particularité d’être accessibles à marée basse mais d’être entourés d’eau à marée haute. Armés de cent cinquante canons, ils prouvent leur efficacité en 1694 et 1695 quand la flotte anglo-hollandaise tente de bombarder la ville mais est repoussée par les tirs des forts. Dunkerque s’insère également dans un réseau de fortifications destinées à contenir les attaques ennemies dans une région sans obstacle naturel majeur. Ce réseau, surnommé la « frontière de fer », consiste en une première ligne allant de Dunkerque à Philippeville et une seconde ligne de Gravelines à Marienbourg. Il subit les attaques des puissances alliées durant la guerre de Succession d’Espagne. Au terme de ce conflit, la France doit céder plusieurs places de sa première ligne de fortifications où des garnisons néerlandaises viennent s’installer. Elle doit également démanteler les fortifications de Dunkerque, dont les forts du chenal. Vauban ne verra pas la destruction d’une place dont il était fier car il meurt en 1707.

Après la mort de Louis XIV, Dunkerque reste une place importante et regagne en 1783 le droit de rebâtir des fortifications. Place importante du réseau Séré de Rivières, théâtre du rembarquement anglais en 1940 dans la poche de Dunkerque, avant d’être intégrée au mur de l’Atlantique et de subir un siège jusqu’en 1945, Dunkerque souffre d’importantes destructions. Mais ceci est une autre histoire…

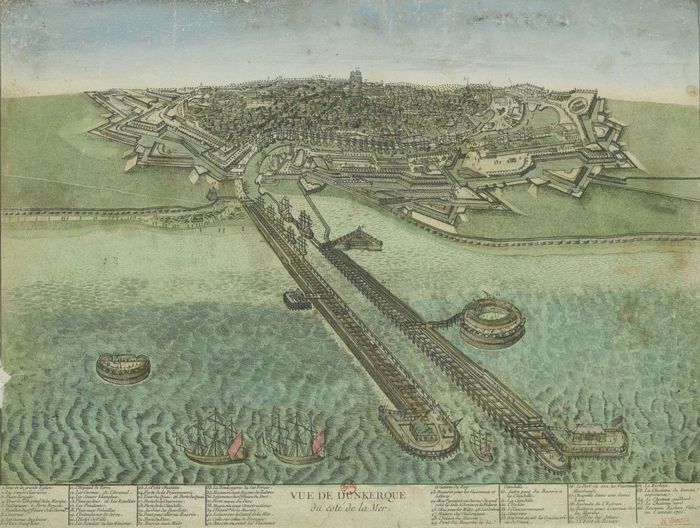

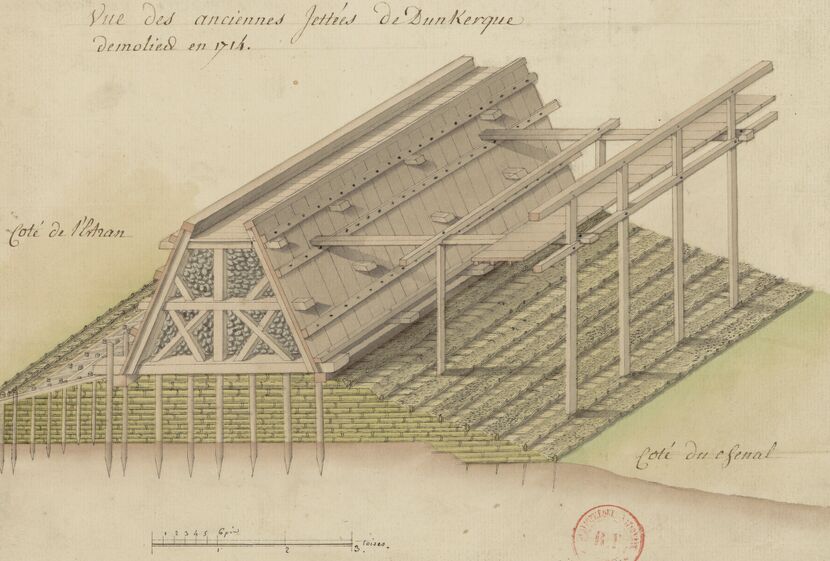

Vue des anciennes jettées de Dunkerque démolies en 1714

Pour en savoir plus :

Suivez le Tour de France 2022 sur Gallica : tous les billets

La sélection « La France en carte : cartes des Hauts-de-France »

Commentaires

Vauban et Dunkerque de Luc Menapace

Un article très intéressant...merci

Ajouter un commentaire