La lutte à la corde

Chaque édition des Jeux olympiques est l’occasion de voir de nouveaux sports faire leur entrée dans la liste des disciplines officielles. C’est aussi l’occasion, plus discrète, de découvrir les sports qui n’y sont plus. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’une de ces disciplines : la lutte à la corde.

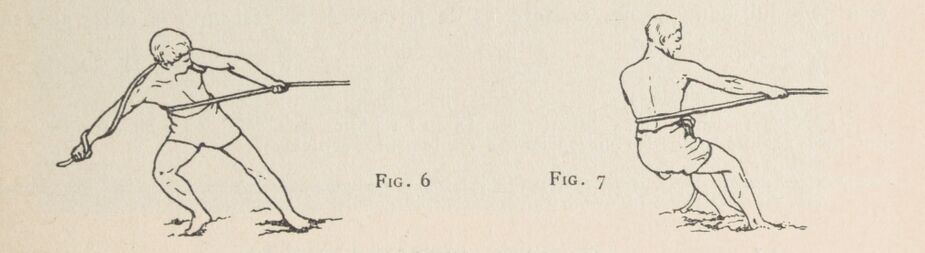

Guillaume Docx, Guide pour l'enseignement de la gymnastique des garçons, 1875

Présente aux JO durant cinq olympiades, de 1900 à 1920, la lutte à la corde est un sport populaire dont les règles sont simples : deux équipes se font face aux deux extrémités d’une corde lisse (sans nœud) et tirent dessus de façon à attirer l’équipe adverse à soi. La première équipe qui parvient à faire avancer l’autre au-delà d’une marque au sol l’emporte.

L’apparition aux « Jeux » de Paris, en 1900

Paris, en 1900, vit au rythme de l’exposition universelle. Alfred Picard, délégué général à l’organisation de l’exposition, désire que le sport fasse aussi parti de l’événement. Deux organisations entrent alors en concurrence : le Comité international olympique dirigé par Pierre de Coubertin et la Commission supérieure des sports de l’exposition dirigée par Daniel Mérillon. Picard ne veut pas de Jeux olympiques qu’il juge « anachroniques » et a le dernier mot. Des « concours internationaux d'exercices physiques et de sport » sont alors organisés.

L’arrêté, publié au Journal officiel le 12 janvier 1899, donne la liste des dix sections sportives qui composent le concours international : la lutte à la corde (le plus vieux des jeux ?), se trouve dans la section athlétique.

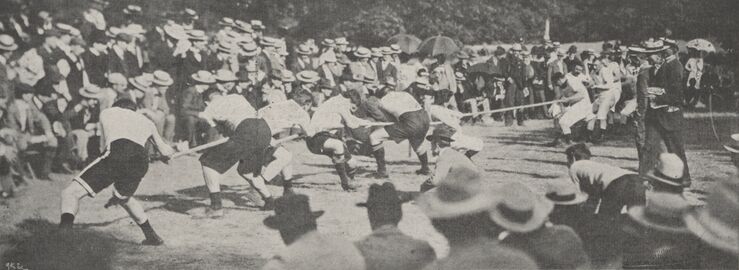

L’équipe majoritairement française s’incline devant l’équipe scandinave (Le Sport universel illustré, 7 juillet 1900).

Pour cette première édition, les épreuves de lutte à la corde se déroulent dans le bois de Boulogne, à la Croix-Catelan. Deux équipes composées d’athlètes de différentes nationalités participent : l’équipe scandinave bat l’équipe à dominante française (un athlète de l’équipe n’est pas français au moment de la compétition).

Trois des vice-champions olympiques de lutte à la corde sont aussi champions olympiques de rugby à XV la même année (J. Collas, C. Gaudouin et E. Sarrade, respectivement 4e, 10e et 12e, debout) (La Vie au grand air, 15 décembre 1920).

Cette édition est considérée comme la deuxième olympiade, mais elle laisse un souvenir amer à Pierre de Coubertin qui la qualifiera de « foire cahotique [sic] et vulgaire ».

De 1904 à 1912

Les Jeux de 1904 se déroulent à Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri aux Etats-Unis, là encore dans le cadre de l’Exposition universelle. Rares sont les images de l’événement qui parviennent en France. Concernant la lutte à la corde, les équipes américaines dominent largement et c’est l’équipe du Milwaukee Athletic Club qui l’emporte.

Ce sport, « tug-of-war » en anglais, est très populaire outre-Manche et des variantes parfois inattendues s’y pratiquent, à cheval ou en bateau. A partir de 1908, date de la IVe Olympiade, à Londres (toujours en marge d’une exposition internationale), la règle évolue : il y a désormais huit hommes par équipe (il n’y a pas eu de compétition féminine).

La lutte à la corde, sport peu répandu en France, l'est tellement en Angleterre, que des matches s’organisent même dans l'eau. »

(La Vie au grand air, 10 octobre 1908)

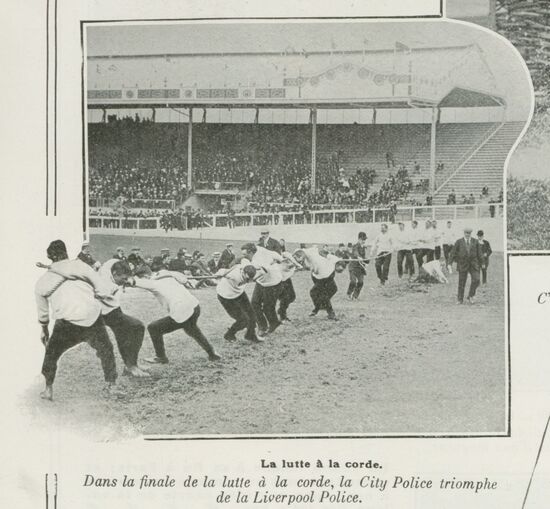

Durant cette olympiade, le pays-hôte règne sans partage sur la discipline. La finale oppose l’équipe de la police de Londres à celle de la police de Liverpool. La première l’emporte et ce sont trois équipes anglaises (composées de policiers) qui occupent le podium.

Deux équipes anglaises s’affrontent pour la victoire aux Jeux de 1908 (La Vie au grand air, 1er août 1908).

Quatre ans plus tard, c’est la surprise lorsque l’équipe de Suède, le pays qui accueille les Jeux en 1912, bat l’équipe anglaise en finale. En effet, les Anglais sont disqualifiés à la suite d’une manœuvre interdite : ils ont continué à tirer alors que plusieurs équipiers sont à terre. Fair-play, la Fédération suédoise d’athlétisme invite les Anglais à prendre leur revanche l’année suivante. Cette fois, ce sont bien les policiers britanniques qui l’emportent.

La dernière apparition : Anvers 1920

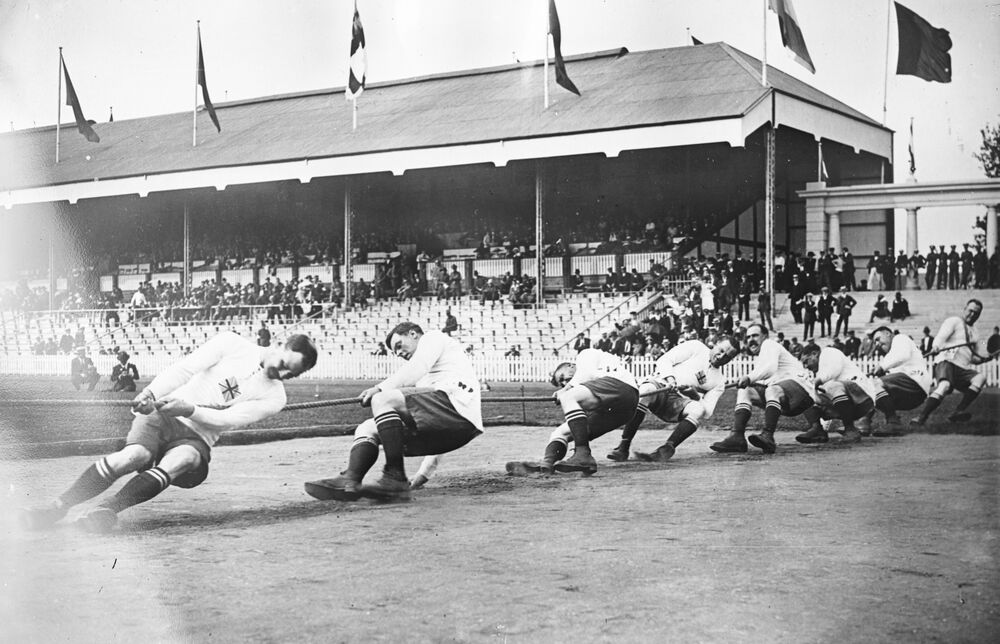

Les Jeux d’Anvers (Belgique) en 1920 sont les derniers à accueillir la lutte à la corde. Une fois de plus, les Anglais sont les grands favoris. Après avoir triomphé rapidement des Américains, puis des Belges, ils remportent facilement, contre la Hollande, la dernière médaille d’or de « tug-of-war » de l’histoire de l’olympisme. Il a fallu à chaque fois moins d’une minute à cette équipe de « colosses de près de deux mètres, bien en chair » pour l’emporter.

Equipe anglaise de lutte à la corde, victorieuse aux Jeux d’Anvers, en 1920 (Agence Rol, 1920).

Bien que l’équipe la plus lourde ne l’emporte pas systématiquement, l’athlète Louis de Fleurac écrit cette même année qu’il faudrait supprimer du programme des Jeux la lutte à la corde « dans laquelle le poids joue un rôle aussi grand au moins que le muscle ». Il souhaite également la suppression de la marche à « l’effort disgracieux » et le triple saut « qui ne répond à rien ».

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

L'Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques.

La série "Histoire du sport en 52 épisodes" de Gallica s'inscrit dans la programmation officielle de Paris 2024.

Ajouter un commentaire