La voix d’une femme contre l’ordre dominant : Madame de Staël publie De l’Allemagne (1810)

Gallica vient de franchir le cap des 8 millions de documents numérisés. Au programme des festivités : 8 trésors en lien avec l’histoire des femmes, partagés pendant 8 jours. Aujourd’hui, l’exemplaire de l’essai De l’Allemagne, de Germaine de Staël.

Portrait de Germaine de Staël, gravé par Laugier d’après le tableau de Gérard, édité en 1818

On raconte que lors de son premier entretien avec Madame de Staël, dans une réception que donnait Talleyrand en 1798, le général Bonaparte lui aurait déclaré que « la première des femmes » était à ses yeux « celle qui fait le plus d’enfants », déconcertant ainsi son interlocutrice dans l’admiration qu’elle voulait nourrir pour le jeune héros des armées révolutionnaires. Rapportée tardivement par les Mémoires du duc de Rovigo (1828) et amplifiée peu après dans les Souvenirs d’un sexagénaire de l’écrivain Antoine-Vincent Arnault (1833), l’anecdote est sujette à caution. Elle n’en reste pas moins significative d’une vision politique dans laquelle déjà Napoléon perçait sous Bonaparte : à l’intellectuelle la plus en vue de sa génération, il convenait de rappeler que les femmes, comme les idées, doivent demeurer dans les bornes d’une police dictée non par l’idéal de la liberté, mais par les exigences de l’ordre social. À son contrôle, les unes et les autres sont tenues de se soumettre.

Le dialogue engagé entre l’homme de pouvoir et la femme de lettres ne manqua pas de tourner à l’affrontement ouvert en l’espace de peu d’années : « Mes rapports avec lui ont servi à me le faire connaître, longtemps avant que l’Europe eût appris le mot de cette énigme et lorsqu’elle se laissait dévorer par le Sphinx parce qu’elle n’avait pas su le deviner », écrira-t-elle dans les mémoires de ses Dix années d’exil, ajoutant que « le plus grand grief de l’empereur Napoléon contre moi, c’est le respect dont j’ai toujours été pénétrée pour la véritable liberté. » De fait, son salon parisien étant devenu, après le coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799), un haut lieu de la résistance libérale au despotisme césarien du Premier Consul, Germaine de Staël se vit signifier son exil loin de Paris en octobre 1803, après la parution de son premier roman, Delphine. L’œuvre faisait scandale non seulement par sa préface politiquement provocante, où les écrivains étaient appelés à s’adresser « à la France silencieuse mais éclairée, à l’avenir plutôt qu’au présent », mais encore par le manifeste qu’elle constituait en faveur d’une émancipation de la condition féminine. En témoignent, par antiphrase, tant l’exergue ironique inscrit sur la page de titre, « Un homme doit savoir braver l’opinion ; une femme s’y soumettre », que ces paroles que tient à l’héroïne du récit sa parente Matilde de Vernon, au début du roman : « Ma cousine, où en serions-nous, si toutes les femmes prenaient ainsi pour guide ce qu’elles appelleraient leurs lumières ? »

Page de titre de l’édition originale de Delphine de Madame de Staël (Genève, Paschoud, 1802)

Le conflit atteignit son point culminant en 1810, à l’occasion de la publication de l’essai De l’Allemagne – ce qui devait donner lieu à la plus retentissante affaire de censure de toute l’histoire du Premier Empire. Nourri des voyages que Madame de Staël avait effectués en Allemagne entre 1803 et 1808, l’ouvrage célébrait le génie allemand, celui de l’idéalisme en philosophie comme celui de l’enthousiasme lyrique en poésie. Glorifiant les vertus créatrices de l’imagination, il annonçait déjà, à l’orée du XIXe siècle, le Romantisme à venir.

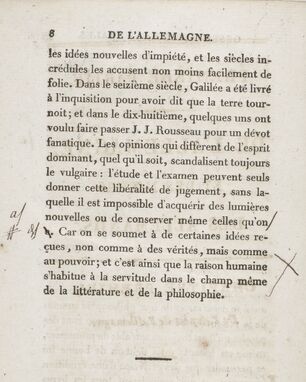

Dans le respect du décret du 5 février 1810, qui venait de rétablir un système de censure préventive, comparable à celui qui existait dans la France d’Ancien Régime, Henri Nicolle, l’éditeur parisien chez qui le livre devait paraître, soumit successivement les épreuves de chacun des trois volumes à l’examen d’une commission de censure désignée par la Direction générale de l’imprimerie et de la librairie, l’un des services du ministère de l’Intérieur. Sous réserve de la suppression de quelques passages ouvertement polémiques (telle la phrase qui, dans les premières pages, déclarait : « Nous n’en sommes pas, j’imagine, à vouloir élever autour de la France littéraire la grande muraille de la Chine, pour empêcher les idées du dehors d’y pénétrer »), les censeurs autorisèrent la publication, jugeant aussi plus prudent d’éviter la publicité qu’une interdiction n’aurait pas manqué d’apporter à un ouvrage qui, s’il n’était pas édité en France, le serait inévitablement à l’étranger. Mais Napoléon en décida autrement. Le 24 septembre 1810, passant outre l’avis des censeurs, il faisait, par la voix du duc de Rovigo, son ministre de la Police, saisir l’intégralité du tirage déjà effectué par l’imprimeur. Seuls quatre exemplaires d’épreuves échappèrent à la destruction, dont celui que la Bibliothèque nationale de France acquit en 1926. C’est celui qu’avait conservé le directeur de l’imprimerie et de la librairie lui-même, le comte Portalis. Portant sur chaque volume la date de remise à la censure inscrite par Nicolle, qui a paraphé chaque cahier après avoir reporté de sa main les dernières corrections demandées par Madame de Staël, il présente ici et là, dans les marges, de grandes croix : elles signalent les passages relevés par la censure.

L’ouvrage parut finalement à Londres en juin 1813. Dans la préface qu’elle y ajouta alors, Madame de Staël ne manqua pas de revenir sur l’histoire de son interdiction, prenant un malin plaisir à reproduire avec orgueil la lettre que le duc de Rovigo, au lendemain de la saisie du livre, lui avait adressée le 3 octobre 1810 pour lui notifier son bannissement de France et mettre un terme à la tolérance qui lui avait permis de demeurer, pendant qu’elle corrigeait les épreuves de son livre, au château de Chaumont-sur-Loire. D’une basse mesure de police, elle faisait à jamais un titre de gloire. Épuisée en quelques jours, l’édition connut un succès plus foudroyant que l’ordre de l’empereur : la femme de lettres l’emportait sur l’homme de pouvoir, la puissance du gouvernement se brisait devant l’imprescriptible liberté de penser – ou, pour le dire avec les mots de Madame de Staël, devant « la libéralité du jugement », promesse d’une cité accueillante aux « opinions qui diffèrent de l’esprit dominant ». Ce n’était pas une revanche : c’était un triomphe.

Jean-Marc Chatelain

Réserve des livres rares

8 millions de documents dans Gallica : suivez l’événement sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #Gallica8Millions

Billet rédigé dans le cadre du Forum Génération Egalité.

Voir tous les billets de la série.