Baudelaire et quelques artistes de son temps

Vivant en dandy à Paris, collaborant à plusieurs revues et journaux, fréquentant les expositions artistiques parisiennes pour en dresser des comptes rendus, c’est tout naturellement que Baudelaire a été amené à fréquenter les artistes de son temps. Retour sur les liens qu’il entretenait avec certains grands peintres parmi ses contemporains.

Baudelaire et Émile Deroy : le dandy portraituré

En 1844, Émile Deroy, artiste mort très jeune et aujourd’hui quelque peu oublié, dresse un des portraits les plus intéressants de Baudelaire, alors jeune homme de 23 ans. Les yeux fixés sur celui qui le peint comme pour le défier, Baudelaire, « ultra-fashionable », portant barbe et moustache, pose nonchalamment, sa tête soutenue par sa main gauche, les cheveux longs et ébouriffés. La touche est enlevée, l’effort pictural est concentré à la fois sur le regard, vivant et expressif, « nuancé de satanisme romantique » diront certains, et sur les mains, celles du critique et futur grand poète.

Émile Deroy fréquente à l’époque Théodore de Banville et Baudelaire, à qui il offre ce portrait. Le poète accroche la toile dans sa chambre, sous les combles de l’hôtel Pimodan, quai d’Anjou.

Charles Asselineau la décrit ainsi : « La physionomie est inquiète ou plutôt inquiétante ; les yeux sont grand ouverts […] la chevelure, très épaisse, fait touffe sur les tempes ; le corps, incliné sur le coude gauche, est serré dans un habit noir d’où s’échappent un bout de cravate blanche et des manchettes de mousseline plissée. Ajoutez à ce costume des bottes vernies, des gants clairs et un chapeau de dandy et vous aurez au complet le Baudelaire d’alors, tel qu’on le rencontrait aux alentours de son île Saint-Louis, promenant dans ces quartiers déserts et pauvres un luxe de toilette inusité. »

Baudelaire est alors en pleine « phase de splendeur » ; c’est en effet le moment où « riche, heureux, aimé, déjà célèbre », il compose ses premiers vers, « acclamé par le Paris qui commande à tout le reste du monde ». L’engouement de Banville à l’égard de cette toile est manifeste dans la description en prose sublime qu’il en fait dans Les camées parisiens : le visage est « divin », l’œil « profond, d’une flamme sans égale », la bouche a « la splendeur des fruits » et la barbe est celle d’un « jeune dieu ». Théophile Gautier, au diapason, déclare en évoquant cette œuvre : « Charles Baudelaire a eu son heure de beauté suprême et d’épanouissement parfait et nous le constatons d’après ce fidèle témoignage. »

Émile Deroy peint également La petite mendiante rousse, celle-là même à qui Baudelaire dédie son poème « À une mendiante rousse », dans les Fleurs du mal, et qui inspire Banville pour son recueil Les Stalactites.

Delacroix, passion baudelairienne

Parmi les grandes querelles artistiques qui ont émaillé l’histoire de l’art peut figurer celle entre Jean-Auguste-Dominique Ingres et Eugène Delacroix, le premier ayant pour lui la maîtrise parfaite de la ligne quand le second excelle dans les lignes courbes, fuyantes et brisées, le dynamisme de la composition et l’explosion des couleurs. « MM. Eugène Delacroix et Ingres se partagent la faveur et la haine publiques. Depuis longtemps, l’opinion a fait un cercle autour d’eux comme autour de deux lutteurs » explique en effet Baudelaire dans son Exposition universelle de 1855. Pour le poète-critique, la préférence à accorder ne se pose jamais comme un dilemme. Certes, dans son Salon de 1846, David, Ingres et ses élèves reçoivent des éloges. Il n’en reste pas moins que le néoclassicisme d’Ingres le dessert auprès de Baudelaire qui a vite fait de le réduire à « un grand dessinateur maladroit qui ignore la perspective aérienne ». Il décrète en 1855 :

« Le dessin doit être comme la nature, vivant et agité »

Sans aucune mesure, Eugène Delacroix, chef de file des peintres romantiques, dont le choix des sujets picturaux traduit le drame humain, incarne pour Baudelaire l’artiste moderne et le type du « peintre-poète ». Delacroix, adepte des Salons où il expose depuis 1822, a une place de choix dans les Salons de 1845 et 1846 rédigés par Baudelaire. Il expose au cours de ces deux années huit toiles, toutes célébrées par Baudelaire dans des descriptions élogieuses. Dernières paroles de Marc-Aurèle, « un des spécimens les plus complets de ce que peut le génie dans la peinture », est jugé « splendide, magnifique, sublime ». Selon le critique, seuls le caricaturiste Daumier et Ingres, le « grand peintre », sont capables de rivaliser avec Delacroix dans l’art du dessin. Seul Delacroix en revanche maîtrise parfaitement « la douleur, la passion, le geste ! ». Et Baudelaire de conclure : « Otez Delacroix, la grande chaîne de l’histoire est rompue et s’écroule à terre. »

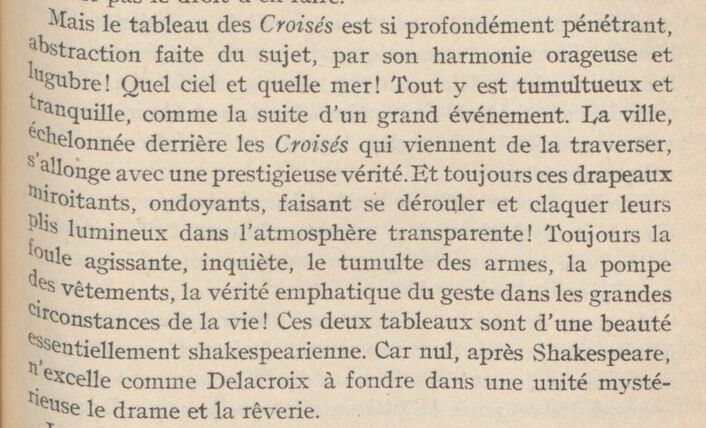

Baudelaire, qui publiera le Spleen de Paris en 1869, admire chez Delacroix, dont il se flatte d’être l’ami, l’innovation picturale, l’absence d’allégeance à l’égard des codes académiques, au profit de l’intensité des couleurs, traduisant parfaitement tourments, mélancolie et passions des personnages représentés : « Ses personnages sont toujours agités, et ses draperies voltigeantes », écrit-il dans son Salon de 1846 ; ses « femmes historiques » « portent dans les yeux un secret douloureux, impossible à enfouir dans les profondeurs de la dissimulation. Leur pâleur est comme une révélation des batailles intérieures » analyse-t-il dans son Exposition universelle de 1855. Le tableau La justice de Trajan, « si prodigieusement lumineux, si aéré, si rempli de tumulte et de pompe » et la Prise de Constantinople par les croisés suscitent un enthousiasme inégalé chez le critique :

« Eugène Delacroix », Exposition universelle de 1855

(À lire également la critique qu’en fait Joris-Karl Huysmans dans Certains, 1889)

Baudelaire décrit la Chasse aux lions du peintre romantique sous la forme d’une « véritable explosion de couleurs ». Or, c’est la couleur qui est apte à transcrire sentiments, rêves et passions. « Jamais couleurs plus belles, plus intenses, ne pénétrèrent jusqu’à l’âme par le canal des yeux ».

En comparaison, son jugement sur Ingres est implacable : « On comprendra aisément que M. Ingres peut être considéré comme un homme doué de hautes qualités, un amateur éloquent de la beauté, mais dénué de ce tempérament énergique qui fait la fatalité du génie. »

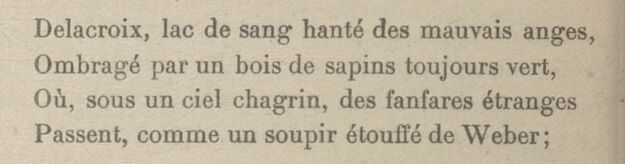

L’œil critique de Baudelaire sur la peinture prend essentiellement la forme de comptes rendus d’expositions où la description des toiles succède à des commentaires personnels, mais son rapport à l’art pictural imprègne également son art poétique, devient matière à inspiration, matière à créer. Que l’on pense à son sonnet « Sur le Tasse en prison d’Eugène Delacroix » dans lequel la figure du poète italien enfermé, peinte par Delacroix, s’offre comme double du poète maudit, ou à son poème composé de 11 quatrains « Les Phares » dédié aux grands génies de la peinture. Aux côtés des maitres que sont Rubens, Léonard de Vinci, Rembrandt, Goya et Michel-Ange, dont le cri « roule d’âge en âge », « divin opium » pour les « cœurs mortels », figure en bonne place Eugène Delacroix, seul « phare allumé » contemporain, à qui il dédie le quatrain suivant :

De ses vers jaillissent des visions fulgurantes. Tout l’univers de Delacroix y est condensé en quatre alexandrins : la barque voguant sur le Styx dans Dante et Virgile aux Enfers, le mauvais ange Méphistophélès dans les airs, le ciel orageux de l’Entrée des croisés à Constantinople… L’art de Delacroix est propice au jeu des correspondances si importantes dans l’esthétique baudelairienne.

À la mort de Delacroix en 1863, Baudelaire lui rend hommage dans une étude approfondie qu’il publie en trois fois à L’Opinion nationale, les 2 septembre, 14 et 22 novembre de la même année (hommage publié également dans Variétés critiques).

Baudelaire et Clésinger, la Présidente en partage

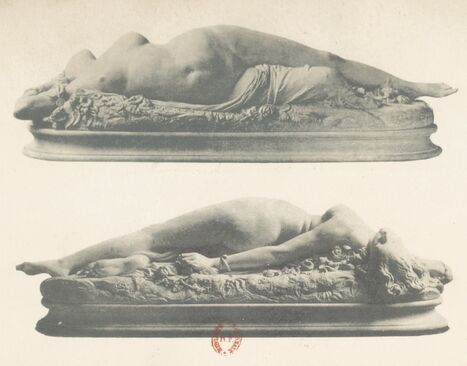

Dans son Salon de 1845, le sculpteur et peintre Auguste Clésinger est à peine évoqué par Baudelaire. Dans celui de 1859, le critique, malgré certaines réserves, loue son talent : « Pour revenir à l’Ève de M. Clésinger, cette figure possède d’autres mérites : un mouvement heureux, l’élégance tourmentée du goût florentin, un modelé soigné, surtout dans les parties inférieures du corps, les genoux, les cuisses et le ventre, tel enfin qu’on devait l’attendre d’un sculpteur, un fort bon ouvrage qui méritait mieux que ce qui en a été dit. » Cet artiste avait provoqué un grand émoi au Salon de 1847 en sculptant sa Femme piquée par un serpent, d’après un moulage fait sur le corps d’Apollonie Sabatier, dite « la Présidente », muse de Théophile Gautier et maitresse rêvée de Baudelaire, à qui il envoya des déclarations d’amour par le biais de lettres anonymes.

La Femme piquée par un serpent, ou Rêve d’amour, représente une scène sensuelle où une femme allongée se cambre de plaisir (ou de souffrance, c’est selon, puisque le sculpteur, pour complaire à la pudeur du jury, avait eu la sagesse d’ajouter à la scène un serpent).

La statue, admirée par les critiques Théophile Thoré, Paul Mantz et Théophile Gautier, est cependant décriée par Gustave Planche, notamment à cause de son incroyable réalisme, cette impression selon lui de « reproduction impersonnelle de la réalité » : « Le procédé employé par M. Clésinger est, à la statuaire, ce que le daguerréotype est à la peinture » déplore-t-il.

C’est moins une « statue » qu’une « femme » dira d’ailleurs Théophile Gautier, avant d’ajouter : « Elle n’est pas en marbre, elle est en chair ; elle n’est pas sculptée, elle vit, elle se tord ! Et n’est-ce pas une illusion ? Elle a remué ! Il semble que si l’on posait sa main sur ce corps blanc et souple, au lieu du froid de la pierre, on trouverait la tiédeur de l’existence. » Nombreux sont les spectateurs à avoir d’ailleurs posé la main sur elle.

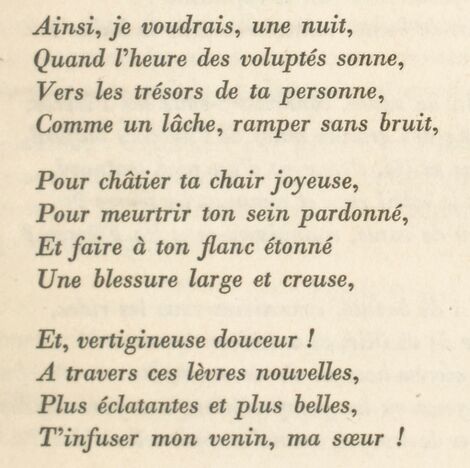

Parmi les pièces incriminées du recueil des Fleurs du mal de Baudelaire en 1857, pour cause d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, figure justement un poème dédié à Mme Sabatier, « À celle qui est trop gaie », que le poète avait envoyé à sa muse en décembre 1852 :

En 1847, puis 10 ans après en 1857, c’est toujours le même sujet qui scandalise, en sculpture comme en poésie, à savoir « l’excitation des sens par un réalisme grossier », l’introduction de la chair dans toute sa sensualité, sur fond de désir, de fantasme érotique.

Baudelaire : l’anti-Courbet ?

En février 1848, alors qu’éclate la Révolution, Baudelaire, comme de nombreux artistes, est présent parmi la foule en ébullition. Après l’abdication de Louis-Philippe et la proclamation de la Deuxième République deux jours plus tard, la liberté de la presse est décrétée et l’on assiste en France à une multiplication des nouvelles parutions. Le 27 février, Baudelaire, Charles Toubin et Champfleury fondent le journal républicain Le Salut Public, paru sous la forme d'une feuille de quatre pages in-4°, avec le texte imprimé sur deux colonnes. Pour la parution du second numéro, Baudelaire demande à un certain Gustave Coubert, qui expose au Salon depuis 1844 en y passant encore inaperçu, de réaliser une vignette afin que leur journal ne soit pas confondu avec un autre du même nom. Le dessin au fusain, aujourd’hui conservé au musée Carnavalet et dont la gravure parue en frontispice dans le Salut Public est assez librement interprétée, représente un homme dressé sur une barricade, tenant fusil et drapeau.

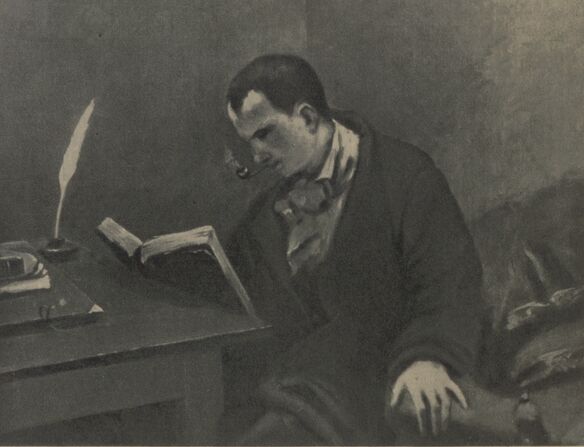

Au cours de cette même année, Courbet exécute le portrait de profil d’un Baudelaire studieux, représenté cette fois les cheveux courts (dessinant les pointes d’une « espèce de casque sarrasin » dont parle Théophile Gautier), fumant la pipe, plongé dans la lecture d’un volume épais, assis à une table. C’est le portrait « d’un créateur et d’un sage », dira Banville. La toile est présentée lors de l’Exposition Universelle de 1855 sous le n° 8 dans le pavillon que Courbet a fait construire pour exposer ses œuvres. En revanche, L'Atelier du peintre, toile peinte la même année et dans laquelle Courbet représente également Baudelaire plongé dans un livre, non loin de Proudhon, est refusée à l’Exposition universelle de 1855.

L'Art vivant : revue bi-mensuelle des amateurs et des artistes..., 1er janvier 1929

Entre amitié et conflits d’ordre esthétique, Courbet fait partie des figures de cette bohème hétéroclite qui a marqué la vie de Baudelaire. Les Souvenirs de Schaunard, du peintre Alexandre Schanne, nous apprennent qu’en 1859 Baudelaire l’invita chez sa mère à Honfleur, en compagnie de Courbet et d’Eugène Boudin.

Baudelaire et Edouard Manet, deux modernes

Il fait son éloge dans son essai Peintres et aqua-fortistes en évoquant la toile du peintre Le Guitariste, exposée en 1861 (Voir aussi Le Guitariste, eau-forte, 1861) ; il le défend dans une lettre envoyée à Théophile Thoré et en pleine période de polémiques, après Olympia, il l’encourage à se fortifier contre les critiques.

Malgré les « lacunes de son tempérament », impossibles à combler, Baudelaire considère en effet qu’il a « des facultés si brillantes et si légères qu’il serait dommage qu’il se décourageât ».

Admiratif de sa Lola de Valence, peinture (puis gravure) hispanisante d’une danseuse du théâtre royal de Madrid réalisée en 1862, Baudelaire lui dédie un quatrain. Ces vers, qu’il aurait voulu voir inscrits à même la toile, sont intrinsèquement liés à cette œuvre et Zola rapporte qu’ils furent tout autant l’objet des critiques que la propre toile de Manet. Baudelaire lui dédie également son poème « La Corde », paru dans Le Spleen de Paris.

Édouard Manet, de son côté, peint en 1862 Baudelaire en « notation fugitive », dans sa grande toile La Musique aux Tuileries, aujourd’hui conservée à la National Gallery. Celui-ci, au milieu de la bonne société du Second Empire, est représenté en haut-de-forme, aux côtés de Théophile Gautier. L’œuvre est peu appréciée et Baudelaire, pourtant chantre de la « beauté moderne », représenté lui-même dans cette toile en redingote noire, « homme du monde, homme des foules », ne dira rien sur cette œuvre.

Manet exécute également son portrait en gravures à l’eau-forte, de profil avec chapeau haut-de-forme, et de face, sans couvre-chef (voir le descriptif des planches dans L’œuvre gravé de Manet, de Marcel Guérin).

Il peint en outre un portrait de Jeanne Duval, maîtresse créole du poète.

« Similitudes de vie, d’origine, de destinée », « tous deux épris de dandysme », célébrant en art et en littérature l’attrait de la vie moderne et parisienne, suscitant des scandales par leur audace, Baudelaire et Manet ont eu de nombreux points communs. Le temps a effectivement « décanté » leurs œuvres de la même façon : ces deux « révolutionnaire » sont aujourd’hui des grands classiques, que l’on aime sans cesse redécouvrir.

Pour aller plus loin

- Série consacrée à la critique d’art

- Les salons et expositions artistiques

- Charles Baudelaire dans les Essentiels de la littérature

- Charles Baudelaire dans Gallica

- Portraits et caricatures de Baudelaire

- Baudelaire, la modernité mélancolique. Exposition virtuelle

- L’exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, à la BnF

- Bibliographie sur Charles Baudelaire

- Manet dans Gallica

- Courbet dans Gallica

- Delacroix dans Gallica

- « Dante et Virgile aux Enfers par Eugène Delacroix », billet du blog Gallica

- « Les caricatures de Delacroix décryptées », billet du blog Gallica

- « Charles Baudelaire, critique d'art », billet du blog Gallica