Lamartine, une postérité retrouvée ?

« Rien n’enlèvera à Lamartine la gloire d’avoir été la première voix romantique », écrivait naguère Gaëtan Picon : la césure que la publication des Méditations poétiques est réputée être ne semble pas relever du mythe. Les témoignages de Sainte-Beuve, de Nodier, d’Hugo ou de Musset pourraient suffire à en convaincre. Mais ce serait sans compter sur les conflits générationnels et autres caprices de l’histoire littéraire…

Lamartine était lui-même parfaitement conscient de la nature de son apport, que claironne la préface de 1849 aux Méditations poétiques :

C’est qu’en fait de révolutions, il en est une autre, postérieure au romantisme de quelques décennies, qu’indiquent beaucoup mieux, pour nos oreilles, les noms de Rimbaud, de Lautréamont ou de Mallarmé. Commentée par toutes les avant-gardes depuis Dada et le surréalisme, cette « révolution-là du langage poétique » pourrait fort bien avoir rejeté le romantisme français, Lamartine en tête, dans les limbes d'une possiblement glorieuse, mais plus possiblement encore inaccessible, préhistoire.

De cigognes en vaches : métamorphoses d’un repoussoir

Si l’on a pu voir en Lamartine (et ce malgré l’importance au moins quantitative de sa production) un précurseur de l’« aphasie » mallarméenne, difficile, en revanche, de lui faire une place dans l’entourage des deux autres grands noms de la seconde moitié du XIXe siècle. D’autant qu’on assiste, dès Leconte de Lisle, Corbière et surtout Flaubert, à un redoutable retournement de situation. S’y mêlent rejet d’un lyrisme jugé désincarné et mépris pour un politicien réputé opportuniste (« un peu catin, un peu prostituée », écrira Baudelaire à sa mère le 25 décembre 1861). Le verdict de Rimbaud sera, il est vrai, plus nuancé :

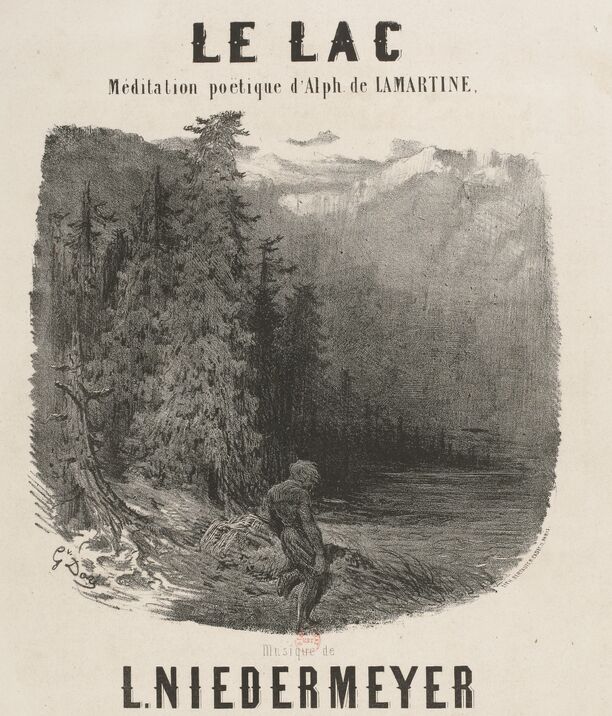

Celui de Lautréamont, dans les Poésies, ne l’est guère. L’auteur du Lac se voit reprocher d’avoir, malgré une « intelligence de premier ordre », rejoint la cohorte des « Grandes-Têtes-Molles » qui substituent leurs pleurnicheries à l’authentique (et virile) « géométrie » poétique. Coupable d’avoir commis le « puéril » Jocelyn, d’avoir cru – à tort – « que la chute d’un ange deviendrait l’Elévation de l’Homme », Lamartine se voit affublé du doux sobriquet de « Cigogne-Larmoyante ». Son intelligence, du reste, n’apparaît comme « de premier ordre » qu’en comparaison de celle de Musset (un repoussoir plus repoussant encore) : Lamartine est en réalité, comme Hugo, de ceux qui auraient été bien incapables « de composer le Traité de l’intelligence » de Taine...« Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. »

Caricature de Lamartine par Nadar (cat. de l’expo. organisée à la Bibl. nat. en 1969 par M.-R. Morin et D. Pallier)

En matière d’intelligence, l’expertise de Paul Valéry corrobore jusqu’à un certain point celle de Lautréamont. On trouve dans les Cahiers plusieurs remarques témoignant pour le moins d’une certaine distance : « Lamartine – Musset – j’avoue que je ne changerais pas mon esprit contre les leurs – mes problèmes contre les leurs. » (II, 1100) « Lamartine, poète, dans le plus fâcheux sens de ce terme ; écrivain très défectueux » (II, 1130). Jugement sur l’œuvre que vient tout de même contrebalancer, après un point-virgule, un éloge de l’homme : « mais excellent observateur – je crois ; homme de grand style. Pas comédien. Pouvait considérer et juger de haut Chateaubriand et Hugo. »

Que l’on passe, maintenant, de l’intelligence au délire, et l’on voit les surréalistes corroborer à leur tour – et même plus que corroborer – la sévérité ducassienne. Lors d’une des séances ludiques connues de sous le nom de « jeu de la Liquidation », l’œuvre de la « grosse vache » Lamartine obtient, comme le rapporte Mélanie Leroy-Terquem, la note assez peu honorable de moins quatorze virgule dix-huit sur vingt, Crevel jugeant le Lac « informe, immobile, verbeux ». Breton enfoncera le clou deux décennies plus tard à Haïti en précisant, dans le style trotskisant de l’époque, que l’histoire littéraire « grossit démesurément l’apport de quelques poètes tels Lamartine, Musset, Vigny, voire Gautier dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne sont pas essentiels à ce mouvement ». Il est vrai que les « petits romantiques » étaient en général plus séduisants, à ses yeux, que les « grands » (faut-il écrire les gros ?).

Lamartine lu par Maurice Blanchot : une synthèse paradoxale

On en est donc là, lorsque Maurice Blanchot publie, en 1942, à l’heure où « les mouvements du ciel […] unissent dans une même apothéose les feux ennemis de Valéry et des surréalistes », un article intitulé « Situation de Lamartine ». Rien ne laisse encore supposer que sa propre trajectoire mènera le critique, comme l’objet de son étude, de la droite ultra à des positions nettement moins conservatrices. Il s’agit pour l’heure, par-delà la tâche que lui imposent les circonstances (la recension d’une biographie du poète par le marquis de Luppé), d’élaborer, en réévaluant l’œuvre de Lamartine, une poétique susceptible de ménager la chèvre intellectualiste et le choux onirolibertaire.Blanchot semble à première vue épouser sans réserve le jugement des plus stricts contempteurs du chantre d’Elvire : « abondant et faible, avide de mots et peu varié dans son langage, sincère et presque toujours altéré, abandonné à la molle dérive d’un flux qui se perd et tout de même s’écoule indéfiniment », force est d’avouer que celui-ci n’a toujours pas la cote. On ne saurait même imaginer situation moins enviable, puisqu’il perd sur les deux tableaux : à l’exigence valérienne de lucidité répond une totale absence, chez lui, de « conscience critique », doublée d’un manque de technique et de goût ; à l’espoir surréaliste d’une ouverture, par l’anomie, des vannes de l’inconscient, il faut bien opposer le constat d’un « automatisme » dépourvu de tout « pressentiment des réalités nocturnes. Inextricable situation que celle de Lamartine : pris en étau entre deux poétiques également exigeantes et rigoureusement incompatibles.

Monotonie, répétition, flux ininterrompu : voici que, par une alchimie du nombre (« les huit mille vers de Jocelyn, les douze mille vers de La chute d’un ange ») plus encore que du verbe, les positions apparemment inconciliables de Valéry et des surréalistes se voient mystérieusement fondues en une unique poétique centrée sur ces pratiques. C’est par elles que Lamartine obtient « les combinaisons d’harmonie, de profondeur et d’étrangeté que seules font généralement naître la recherche délibérée des ressources émotives du langage et la mise en action des puissances de mouvement et d’enchantement. »

Jean-Marie Gleize : « Le lac, parce que c’est de ce lac que surgit la poésie française »

« Le bruit de ses bords par tes bords répétés » : ce vers du Lac lui apparaît, comme « une définition du vers » (et le vers comme strictement équivalent à la répétition). D’une certaine manière, par-delà l’entreprise de démolition qui court de Flaubert aux surréalistes, Jean-Marie Gleize confirme ainsi, en le répétant, le geste de Blanchot. Il semblerait que l’on soit à nouveau en droit – on a vu après quels détours – de confier à Lamartine le rôle qui fut le sien au début du XIXe siècle : celui de grand relanceur de la machine poétique.

La répétition est en effet la puissance magique opérant la nécessaire « mise à l’écart » (tel est le titre de l’étude de Jean-Marie Gleize) du langage poétique, par laquelle celui-ci s’extrait de la langue commune. Répéter voulant dire, ici, approfondir. La poésie « tend donc à devenir toujours plus la poésie : c'est le sens d'un travail. Et peut-être touche-t-on là une des raisons profondes et incontournables de la monotonie incontestable de la poésie, de toute poésie, et pas seulement de celle de Lamartine dans les Méditations. »

Pour aller plus loin

- Lamartine dans Les Essentiels Littérature

- Paul Bénichou, « Lamartine ». Dans Romantismes français, vol. 2, p. 997-1078.

- Aurélie Foglia et Laurent Zimmermann (dir.), Lamartine ou la vie lyrique, Hermann, 2018. (La contribution de Jean-Patrice Courtois, « Lamartine poète sonore » permet de compléter la question de la réception par les avant-gardes)

- Anne Hiller, « Lamartine, poésie et perception », Romantisme, 1977, n°15, p. 71-81

- Aurélie Loiseleur, édition critique des Méditations poétiques (Le livre de poche, 2006)

- Georges Poulet, Les Métamorphoses du cercle (1961), chap. 7 : « Lamartine », p. 283-313.

- Jean-Pierre Richard, « Lamartine ». Dans Études sur le romantisme (Seuil, 1971), p. 153-170.