Delacroix lisant, écrivant

La BnF accueille Dominique de Font-Réaulx le 26 janvier pour parler de « Shakespeare, Dante, Goethe, lord Byron et Walter Scott dans l’atelier, la littérature source d'inspiration d'Eugène Delacroix et des artistes romantiques ». À cette occasion, découvrons les inspirations littéraires et théâtrales du peintre, notamment à travers son Journal.

Eug. Delacroix : photographie, tirage de démonstration, Atelier Nadar, 1900

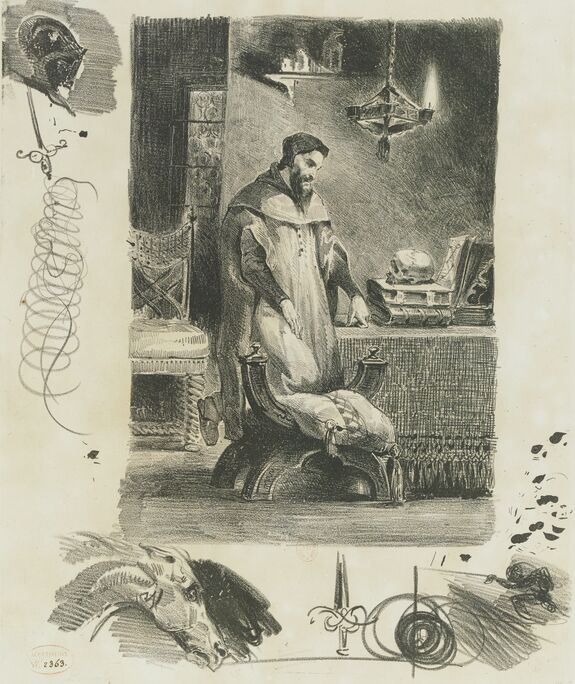

Peintre qui a fortement marqué le XIXe siècle en raison de ses œuvres puissantes, Eugène Delacroix fut aussi un passionné de littérature et d’écriture, fervent de la narration. Il tint toute sa vie durant un Journal sur de petits carnets et entretint une correspondance foisonnante. Au début de sa vie, il songea à se lancer dans une carrière d’écrivain. Le musée national Eugène-Delacroix conserve d’ailleurs les manuscrits de deux courts romans, Alfred et Les Dangers de la Cour, ainsi que celui d’une pièce de théâtre, Victoria. Passionné par le théâtre shakespearien, Delacroix réalisa également un ensemble d’œuvres lithographiques et picturales inspirées des plus grands chefs-d’œuvre du dramaturge. La littérature et le théâtre furent des sources d’inspiration fondamentales pour le peintre ami de Baudelaire.

Le Journal d’Eugène Delacroix constitue un fil conducteur d’exception pour reconstituer le parcours intellectuel et esthétique du peintre : commencé à l’âge de 24 ans, en 1822, il manifeste les interrogations de l’artiste sur le rôle et les formes de l’écriture. Plaisirs du texte et de la peinture se font écho, un trait certain du romantisme.

Le 11 mai 1824, au tout début du journal, alors qu’il travaille à son tableau impressionnant intitulé Combat du Giaour et du Pacha et inspiré par la poésie de Byron, il écrit :

Extrait du manuscrit du Journal de Delacroix : 1822-1824 (p.95), bibliothèque numérique de l’INHA

Le poète est bien riche : rappelle-toi, pour t’enflammer éternellement, certains passages de Byron ; ils me vont bien. La fin de la Fiancé d’Abydos, la Mort de Sélim, son corps roulé les vagues et cette main surtout soulevée par le flot qui vient mourir sur le rivage. Cela est bien sublime et n’est qu’à lui.

7 mai 1850 : Pourquoi ne pas faire un petit recueil d’idées détachées qui me viennent de temps en temps toutes moulées et auxquelles il serait difficile d’en coudre d’autres ? Faut-il absolument faire un livre dans toutes ses règles ? Montaigne écrit à bâtons rompus. Ce sont les ouvrages les plus intéressants.

Les longueurs dans un livre sont un défaut capital. Walter Scott, tous les modernes etc… Que diriez-vous d’un tableau qui aurait plus de champ et plus de personnages qu’il ne faut ?

C’est dans le Salon de 1859 que Baudelaire évoque cette notion et l’applique à l’oeuvre de Delacroix sous le chapitre « la reine des facultés », allant jusqu’à affirmer que « l’imagination fait paysage ».Elle est la première qualité de l’artiste. Elle n’est pas moins nécessaire à l’amateur. Je ne conçois pas l’homme sans imagination et qui achète des tableaux.

Dans la monographie admirative qu’il a consacrée à Delacroix, La vie et l’œuvre d’Eugène Delacroix, le poète déclare : « Delacroix est le plus suggestif de tous les peintres, celui dont les œuvres, choisies même parmi les plus secondaires et les inférieures, font le plus penser, et rappellent à la mémoire le plus de sentiments et de pensées poétiques déjà connus, mais qu’on croyait enfouis pour toujours dans la nuit du passé. »

Baudelaire et Delacroix partage la même admiration sans bornes pour Shakespeare. Entre 1835 et 1859, le peintre réalisa vingt tableaux autour de sujets shakespeariens, sans compter les lithographies d’après Hamlet.