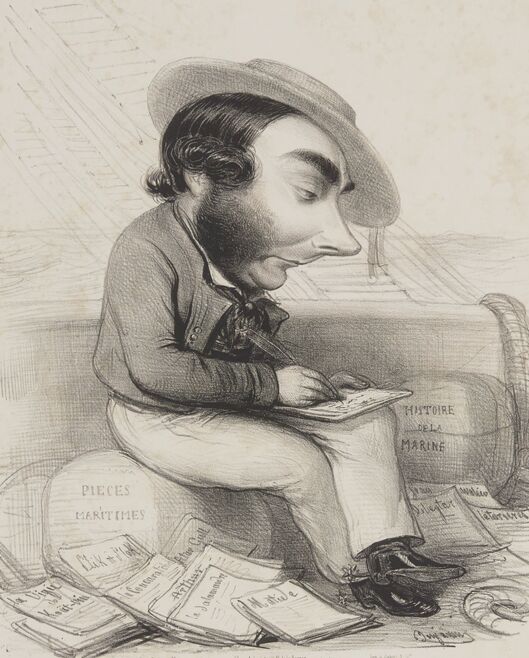

Eugène Sue (1804-1857)

Eugène Sue est l’un des plus grands écrivains populaires du XIXe siècle. Auteur de très nombreux récits, notamment maritimes ou historiques, c’est avec Les Mystères de Paris, et dans une moindre mesure Le Juif errant, qu’il a marqué son temps, y inventant également les procédés du roman-feuilleton.

Eugène Sue fut un écrivain atypique. Commençant sa carrière en tant que médecin militaire, il bifurque totalement pour devenir à vingt-six ans un romancier maritime et historique, avant de s’orienter vers les récits mondains. Et soudainement, lui qui était un dandy légitimiste, il se convertit au "socialisme" dans une sorte de progressisme utopique et manichéen. L’énorme retentissement de ses histoires sociales (Les Mystères de Paris, Le Juif errant) le rend incontournable dans la vie littéraire française. Mais le coup d’état de Napoléon III le force à l’exil, et il meurt en terre étrangère, ruiné, isolé et accablé de voir sa dernière œuvre interdite et saisie. C’est également lui qui, avec Alexandre Dumas, a donné sa forme et ses lettres de noblesse au roman-feuilleton, qui perdurera près d’un siècle et demi avant de céder la place aux séries télévisées. Critiqué par la droite comme révolutionnaire et par la gauche comme ultime rempart de la bourgeoisie, il fut rejeté par ses pairs pour un style que Baudelaire qualifia de "faux, exagéré, extravagant, boursouflé !". Il n’est donc pas étonnant qu’il soit un peu négligé de nos jours, tant par la critique littéraire que par l’Université.

Marie-Joseph Sue, dit Eugène Sue, naît à Paris le 26 janvier 1804. A sa naissance, son père Jean-Joseph était chirurgien de la Garde impériale de Napoléon Ier et chevalier d’Empire. Rien d’étonnant alors que le petit Eugène ait eu alors comme marraine l’Impératrice Joséphine de Beauharnais. Par la suite, Jean-Joseph devint sous la Restauration médecin-chef de la maison militaire du Roi, avant de finir comme professeur d’anatomie et docteur privé du monarque. Le jeune Eugène suit ses études au lycée Condorcet, en étant un élève médiocre et surtout turbulent, dans un conflit constant avec son géniteur. Ses frasques défraient d’ailleurs continuellement la chronique. Il a seize ans à la mort de sa mère, et son père se remarie aussitôt, ce qui n’arrange pas leurs relations. Mais c’est cependant grâce à lui que le jeune homme (il a dix-sept ans !) abandonne sa classe de rhétorique pour entrer comme officier de santé dans l’armée. Il suit celle-ci en Espagne, où il est affecté à l’hôpital militaire de Cadix. C’est là qu’il rédige sa première œuvre, une pièce sur le sacre de Charles X jouée devant les notables de la ville. En 1825, tenté par la littérature, il démissionne et retourne à Paris où il publie quelques textes dans de petits journaux (La Nouveauté ou Le Kaléidoscope). Il lie aussi connaissance avec Alexandre Dumas, tout en faisant les quatre cents coups avec un cercle d’amis, ce qui lui vaut de nombreuses dettes. Son père l’expédie alors dans la Marine, comme chirurgien. Il parcourt désormais les mers du Sud (des Antilles à la Méditerranée orientale). Il participe même à la bataille de Navarin, en 1827, entre Européens et Turcs. Ce combat, dont il a fait le récit et qui voit la victoire des Franco-Anglais, est resté fameux, car c’est le dernier affrontement entre bateaux à voile. L’année suivante, il attrape la fièvre jaune dans les Caraïbes, et manque de succomber. Il se constitue néanmoins ainsi un répertoire de souvenirs qui lui seront utiles plus tard.

Son père meurt en 1830. Eugène se sent libre dès lors de mener son existence telle qu’il l’entend. Il démissionne de son poste et revient à Paris, décidé à jouer au dilettante grâce à la richesse acquise par son géniteur. Elégant, conservateur (il est alors un adepte du théoricien de la "réaction" Joseph de Maistre), d’un goût certain, généreux, jeune et séduisant, il fréquente les salons huppés de la capitale, s’habille de façon raffinée comme le dandy qu’il est, adhère aux clubs chic, et fréquente tant de jolies femmes qu’on le surnomme "le beau Sue". Il se cherche aussi du côté de l’art pictural, devenant l’assistant du peintre de marines, Théodore Gudin. Mais très vite, le démon de l’écriture le reprend. Après quelques sketches à l’anglaise (des scènes prises sur le vif) et des articles polémiques (il y attaque la modernité), il se lance dans la littérature. Mais son mode de vie débridé l’ayant désargenté, il se retire en Sologne pour regarnir sa bourse grâce à sa plume. Il commence dès lors une carrière de feuilletoniste dans les périodiques, notamment La Presse, Le Constitutionnel ou Le Journal des Débats, commençant d’abord par parler de ce qu’il connaît le mieux, la mer.

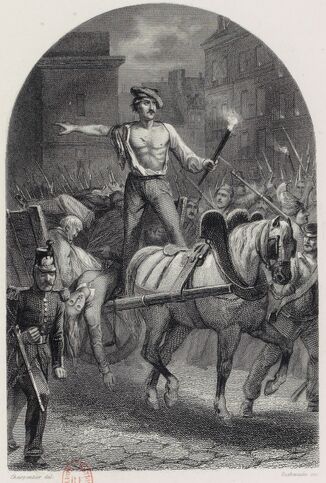

Son premier roman est Kernok le pirate en 1830. Puis, la même année, El Gitano, publié en feuilleton dans La Mode. Suivent alors d’autres aventures maritimes : Plick et Plock en 1831, ainsi qu’Atar Gull (dont des extraits paraissent dans des revues), La Salamandre (1832) et La Vigie de Koatven (1833). Ces récits, que certains vont comparer à ceux de Fenimore Cooper, sont chargés de l’imaginaire du romantisme noir : personnages sataniques cherchant à écraser des innocents, cynisme de l’auteur, rythme frénétique et alliance du grotesque et du sublime, comme le préconisait Victor Hugo. Kernock est ainsi un pirate cruel auquel rien ne résiste, Atar Gull, un noble pervers et machiavélique. Ses protagonistes sont violents, sans limites, et la nature sauvage qui les environne n’est que le reflet de leurs âmes tourmentées. Francis Lacassin écrit, lors de leur réédition en 1993, que Sue "pousse au sublime des personnages exacerbés, avec un pinceau expressionniste". Il y a également beaucoup d’ironie, voire d’humour, dans ces récits. Sans compter les thèmes propres aux romans d’aventures : naufrages, combats navals, aventures dans des pays lointains, avec une expérimentation sur les motifs portée au paroxysme (par exemple, le cannibalisme dans La Salamandre). Sans oublier ses premières remontrances sociales, encore légères : la traite négrière dans Atar Gull, la religion dans El Gitano. Des critiques du temps ne s’y sont pas trompés. Sainte-Beuve observe, en 1840 :

A Eugène Sue l'honneur d'avoir risqué le premier roman français en plein Océan, d'avoir le premier découvert notre Méditerranée en Littérature !"

Quant à Balzac, il déclare en 1832 dans La Revue des Deux mondes que l’auteur crée

une action triste et sombre, semée de scènes du comique le plus vrai et de descriptions éblouissantes, un style chaleureux, des idées neuves, et surtout la singulière faculté de colorer tout de poésie;"

Les bons résultats de ces romans déterminent Sue à continuer dans la voie littéraire. Il va même rédiger une Histoire de la marine française (1837-1839), qui sera un échec, mais qui lui permettra de recevoir le 10 mars 1839 la Légion d’honneur (en même temps que Frédéric Soulié et Alfred de Musset).

Puis il glisse peu à peu vers le roman historique. S’inspirant (peut-être) de Walter Scott, il rédige Latréaumont en 1837. Ce roman, dont Isidore Ducasse s’est peut-être inspiré pour trouver son pseudonyme (Lautréamont !), se situe à la cour de Louis XIV et indique que Sue commence à prendre ses distances avec la Monarchie. Il n’abandonne pas le romantisme noir de ses débuts, le surchargeant même d’influences gothiques. Suivent Jean Cavalier (1840) sur les Camisards, Le Marquis de Létorière (1839) ou encore Le Commandeur de Malte (1841). Il se lance également dans le roman mondain : Cécile en 1835, mais surtout Arthur, le journal d’un inconnu (1837-1839), qui est une analyse assez juste de la haute société de l’époque. Ces récits sont bien accueillis par les lecteurs, ce qui n’est pas le cas de Mathilde, mémoires d’une jeune femme (1841), qui témoigne de la situation féminine de l’époque dans le grand monde et braque une partie de son public. D’autres titres vont suivre l’année suivante (1842) : Thérèse Dunoyer (1842), Paula Monti (1842) ou Le Morne au diable (1842).

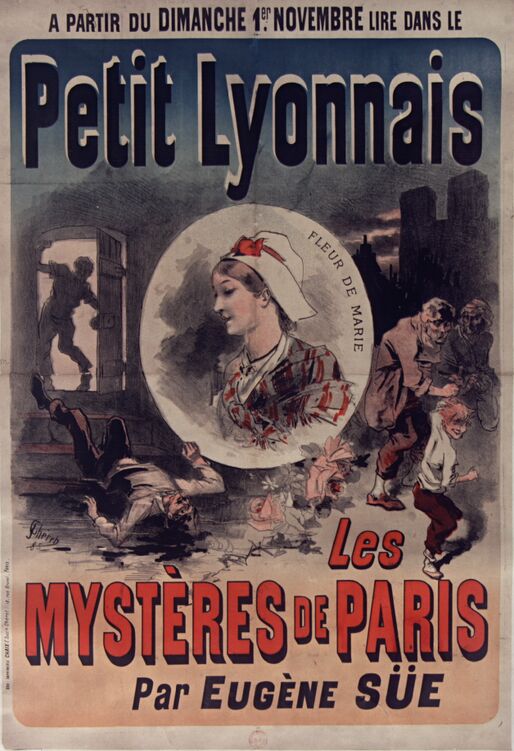

Sue est à ce moment à la croisée des chemins. Moins populaire qu’avec ses récits maritimes, il lui reste encore de la notoriété. C’est alors qu’un événement inattendu survient : à la suite de la représentation d’une pièce de Felix Pyat, en 1841, il découvre la misère sociale, la pauvreté et les difficultés des classes dites "dangereuses". Il se tourne alors vers un socialisme utopique et rédempteur, sans trop se préoccuper des moyens de ce changement. C’est une commande du Journal des Débats, journal conservateur, qui lui permet de rédiger Les Mystères de Paris, qui vont s’étaler sur seize mois (19 juin 1842-15 octobre 1843). Il y invente le roman de la ville moderne, dépeignant la misère qui entraîne dépravation et crime, au sein d’un monde fangeux, grouillant de malfrats, d’exploiteurs mais aussi de gens honnêtes et industrieux. Ce titre n’est pas un succès, c’est un triomphe absolu, le texte français le plus lu au XIXe siècle ! Un prochain billet Gallica y reviendra.

Les Mystères de Paris, Eugène Sue, Gosselin, Paris, 1844

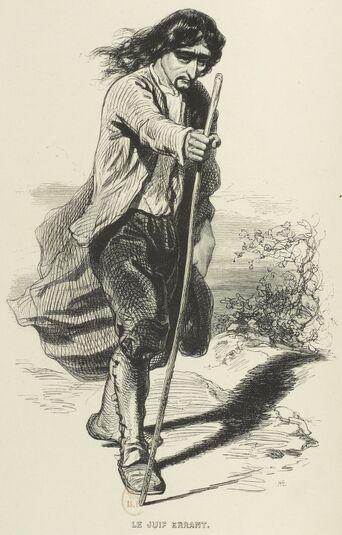

Eugène Sue devient alors incontournable dans le milieu littéraire. Et il continue de se radicaliser ! Son feuilleton suivant paraît dans Le Constitutionnel, journal de la gauche libérale (25 juin 1844-26 août 1845). Il s’agit du Juif errant, qui conte la lutte entre une famille républicaine et les Jésuites. Récit sur l’intolérance religieuse, le fanatisme et l’emprise de l’Eglise sur la société, cette narration ne se contente plus d’apitoyer sur le dénuement et les malheurs des exploités, mais elle dénonce directement l’oppression. Le titre est d’ailleurs trompeur, car le héros de cette fiction n’est pas le fameux juif errant, mais une famille devant hériter d’une immense fortune léguée par un calviniste sous Louis XIV. Les Jésuites vont tout faire pour faire échouer cette opération et reprendre à leur compte cet héritage vieux de deux siècles. Cette évocation est aussi une charge contre les riches et les cyniques. Là, de nouveau, cette histoire suscite un enthousiasme indescriptible : elle multiplie par huit le nombre d’abonnés au journal qui le publie, et c’est une des plus grandes réussites dans notre pays, après les Mystères de Paris.

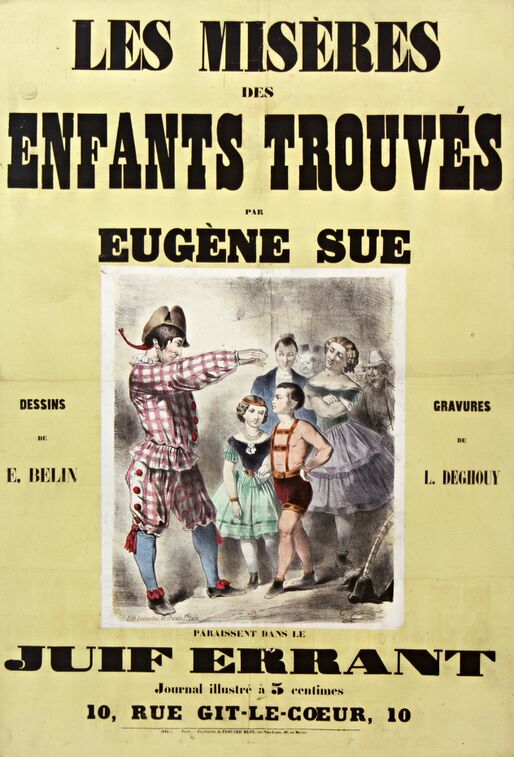

L’étoile de Sue est au zénith. Mais ses contrats passés l’obligent à écrire, encore et encore. D’où des déceptions, des feuilletons parfois mal maîtrisés, même si la critique sociale est toujours présente et s’il subsiste parfois des sarcasmes mordants. Martin l’enfant trouvé (1846-1847) par exemple, trop manichéen, est un relatif échec. Mais ces publications lui donnent une large autonomie financière. Suivent une série de textes plus ou moins longs et plutôt mondains : Les 7 péchés capitaux (1847-1852), Le Diable médecin (1855-1857), Les Enfants de l’amour (1850), Fernand Duplessis (1850-1853), Miss Mary (1851), Jeanne et Louise (1853), Les Misères des enfants trouvés (1851), La Famille Jouffroy (1854) ou encore Les Secrets de l’oreiller (1858, publiés de façon posthume). De même, il va transformer, avec différents collaborateurs, ses plus grands succès en œuvres dramatiques à grand spectacle (ce qui redouble leur audience) : Latréaumont (1842), Mathilde (1843), Les Mystères de Paris (1844), Le Morne au diable (1848) ou Le Juif errant (1849).

En 1848 éclate la Révolution. Eugène Sue s’y engage totalement, d’autant plus que ses grands ouvrages appelaient à ces bouleversements. Il le fait surtout par ses écrits (Le Républicain des campagnes, 1848, ou Entretiens socialistes et démocratiques, 1848). Il est finalement élu député socialiste de la Seine le 28 avril 1850. Mais près du Capitole se trouve la Roche tarpéienne : lors du putsch de Napoléon Bonaparte fin 1851, il refuse ce coup de force et est arrêté. Dédaignant la grâce de l’auteur du Coup d’état, il est contraint à l’exil. Il se retrouve de ce fait à Annecy, alors possession italienne. Même si le clergé local s’oppose à sa venue, le roi de Piémont-Sardaigne, aux idées libérales, l’accueille favorablement. Il y reste jusqu’à sa mort, à l’exception d’un voyage dans le nord de l’Europe (Allemagne, Hollande, Grande-Bretagne) en 1856.

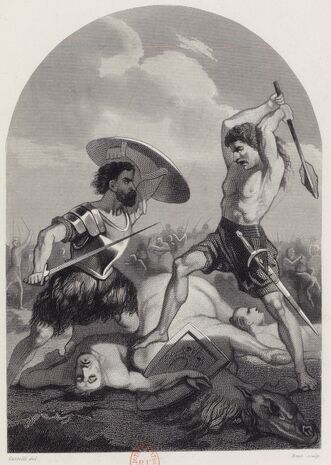

Car il a déjà commencé la rédaction de ce qu’il considère comme son grand œuvre : Les Mystères du Peuple. C’est un roman fleuve, de près de six mille pages, qui relate la lutte séculaire de deux lignées sur près de deux millénaires. Les Lebrenn forment une famille gauloise et paysanne, qui va se trouver opposée tout au long des siècles à un lignage né d’envahisseurs romains. Le critique Jean-Louis Bory a écrit dans les années 1960 :

Les Mystères de Paris ne dénonçait que les misères d'une époque, d'une société ; Les Mystères du peuple, élargissant espace et temps, entend donner une vision totale de l'Histoire humaine à la lumière de l'idéologie de 1848. Immense fresque où vont se mêler l'épopée, le cours d'histoire, le lyrisme déclamatoire, le mélodrame, le catéchisme socialiste et la pédagogie."

On suit les Lebrenn à travers l’esclavage romain, les exactions franques, la domination sans partage de l’Eglise ou la pressurisation maximale de la bourgeoisie, et ses représentants sont témoins des crimes et de l’exploitation du peuple à travers les siècles, jusqu’à l’amertume liée au coup d’état de 1851. Se mêlent alors, pour accroître le réalisme des situations, protagonistes fictifs et personnages réels. Tout cela dans un manichéisme bien mené et très efficace, où les miséreux se rassemblent pour lutter contre l’injustice et la servitude. D’ailleurs l’exergue du roman est on ne peut plus explicite :

Il n'est pas une réforme religieuse, politique ou sociale, que nos pères n'aient été forcés de conquérir de siècle en siècle, au prix de leur sang par l’INSURRECTION."

Commencé en 1849, Sue décide de se passer de la presse et de sortir son texte sous forme de livraisons de 8 à 12 pages, dont les illustrations sont envoyées aux souscripteurs. Il lui faut huit ans pour terminer ce livre. Mais entre-temps la censure s’est mêlée de la publication, et un procès (instruit par Ernest Pinard, le procureur qui condamnera aussi Baudelaire et ses Fleurs du Mal ; Flaubert, lui, sera blâmé pour sa Madame Bovary.) interdira la suite de la publication, au motif que

on y trouve, en effet, dans chaque volume, à chaque page, la négation ou le renversement de tous les principes sur lesquels reposent la religion, la morale et la société."

Les Mystères du Peuple est interdit dans une partie de l’Europe, et en France même, le dernier volume est saisi dans l’imprimerie et ses épreuves détruites. Eugène Sue, abandonné, sans argent, passé un peu de mode et remplacé auprès du public par des auteurs plus consensuels et plus conservateurs, comme Paul Féval ou Ponson du Terrail, meurt le 3 août 1857, à 53 ans. Il avait eu l’ambition d’écrire une saga reprenant une partie des personnages des Mystères de Paris, du Juif errant et des Mystères du Peuple, qu’il aurait intitulé Les Mystères du Monde. Le découragement et la mort ne lui en ont pas laissé le temps.

Eugène Sue a été populaire et très productif : près de quarante-cinq narrations en un peu plus de vingt ans, certaines d’ailleurs très longues ; sans compter ses nouvelles, ses œuvres politiques et ses pièces de théâtre ! Il sait écrire, camper une atmosphère, multiplier ses intrigues et décrire des situations, mais il a l’ambition aussi, surtout après Les Mystères de Paris, de faire œuvre de propagande, pour ouvrir les yeux de la société sur la misère et défendre ce qu’on appelait les "gueux". Et pour cela, il lui faut intéresser son public, et surtout ne pas l’ennuyer au risque de le perdre. D’où la forme du roman-feuilleton : "La mission de tout poète, de tout écrivain consciencieux, honnête," écrivait-il dans une préface de 1844, "est de populariser les idées qu'il croit fécondes et utiles ; mais pour que ces idées arrivent jusqu'aux masses, il faut qu'elles affectent une forme particulière". Du cynisme mondain et désabusé de ses débuts ("il n'existe dans ce monde rien d'absolu, rien de fixe, en mal ou en bien", énonce-t-il dans sa préface de Latréaumont, 1840), il passe assez soudainement au plaidoyer, voire à l’apologie de "ceux d’en bas".

Pour cela, il conçoit en partie les règles du feuilleton, qui venait juste d’être inventé. Car ce n’est qu’en 1836 que la Presse publie ses premiers épisodes avec un tarif assez bas pour être accessible à des gens moins fortunés. Premièrement, il a une capacité à ménager le suspense. Sue utilise ainsi la coupure de la fin de l’épisode pour améliorer la dramaturgie de ses récits. Elle lui sert notamment à retarder artificiellement l’intrigue en créant chez son lecteur l’attente, donc le désir. Cette découpe régulière de la rédaction est si prégnante dans son travail qu’elle apparaît même dans Les Mystères du Peuple, pourtant publiés, non pas dans les journaux, mais directement en livraisons. De même il dialogue avec ses lecteurs, modifie parfois directement l’intrigue d’origine, rajoute ou supprime des personnages, des actions, des situations. Pour faire perdurer l’histoire, il multiplie les intrigues secondaires, emboîtées les unes dans les autres. Ou non. Et souvent un épisode final est nécessaire pour faire le point sur tous ces surgeons du récit principal.

Il y a un réalisme saisissant des descriptions, qui verse parfois jusqu’au lyrique, et un symbolisme très prononcé. Par exemple, le début du Juif errant et cette vision du détroit de Behring :

Le mois de septembre touche à sa fin. L'équinoxe a ramené les ténèbres et les tourmentes boréales ; la nuit va bientôt remplacer un de ces jours polaires si courts, si lugubres... Le ciel, d'un bleu sombre violacé, est faiblement éclairé par un soleil sans chaleur, dont le disque blafard, à peine élevé au-dessus de l'horizon, pâlit devant l'éblouissant éclat de la neige qui couvre à perte de vue l'immensité des steppes."

Tout est fait pour intégrer le lecteur dans le récit. Cette efficacité se fait parfois au détriment de l’esthétique, de la belle phrase et de la complexité. Car ses personnages sont surtout des archétypes. C’est de cette époque, qui voit Sainte-Beuve écrire rageusement dans La Revue des Deux Mondes en 1839 De La Littérature industrielle, que s’établit une distinction entre la littérature pour le "peuple", destinée à la multitude et emplie de clichés, et la "grande" (sic) littérature, réservée à une élite. Cette distinction dans les médias entre "produits de masse" et "écrits intellectuels" s’est au demeurant encore accentuée de nos jours. Eugène Sue d’ailleurs ne se prétend pas être un écrivain prestigieux. Son but est de transformer le regard des gens : "La plus glorieuse récompense de mes travaux serait de penser que j’ai bien mérité de la Démocratie" affirma-t-il un jour.

Cette volonté d’être un auteur populaire lui a valu beaucoup d’inimitiés. Dans une lettre à Louise Colet du 26 août 1853, Flaubert déclamait :

Béranger a usé jusqu'au lacet la bottine de la grisette, et Eugène Sue montre outre mesure les ignobles bottes éculées du chourineur. L'un sent le graillon et l'autre l'égoût. Il y a des taches de suif sur les phrases de l'un, des traînées de merde tout le long du style de l'autre."

Dans une optique différente, l’abbé Bethléem, chargé de donner l’avis de l’Eglise catholique sur les publications, s’opposait en 1928 au progressisme de Sue : "Ce sont des romans socialistes dans lesquels l’auteur s’acharne à détruire la religion, la morale, la responsabilité, au profit des doctrines humanitaires, fatalistes et passionnelles de Fourier". Beaucoup plus modéré est Ernest Legouvé, qui, en 1888, lui reconnaît la noblesse de sa cause : "Eugène Sue n'est qu'un amateur de génie, un gentilhomme de lettres". Encore plus mesuré est Pierre Larousse :

Il mit son talent au service de la seule cause qu'il reconnût digne d'un esprit honnête et éclairé, la cause du progrès […] il ne sut pas toujours s'arrêter à temps pour éviter le dégoût et les nausées, il réussit du moins à mettre un ferment dans les esprits."

Quant à Théophile Gautier, le théoricien de l’art pour l’art, il admire avec humour et un brin de persifflage la virtuosité de l’écrivain :

Sue ne procède guère que par 6 volumes in-8° et c’est bien peu, au dire de ses lecteurs de toutes classes, depuis la duchesse jusqu’à la grisette, depuis l’artiste jusqu’au portier : “Quoi ! c’est déjà fini !... Nous ne reverrons plus ces charmants héros, ces délicieuses héroïnes, ces effroyables scélérats qui venaient chaque matin se mêler à notre existence et en varier la monotonie."

De nos jours, Eugène Sue reste assez connu, mais peu lu, à l’exception des Mystères de Paris, et peut-être du Juif errant. Quant aux Mystères du Peuple ils ne sont disponibles que partiellement, ce qui est dommageable car l’Histoire de France revisitée par un apôtre du socialisme utopique et un des créateurs du feuilleton et de ses ruses mérite assurément le détour. Sans oublier ses romans maritimes et historiques. C’est vrai que Eugène Sue a peut-être vieilli. Son côté moraliste, ses tableaux souvent binaires, son aspect parfois didactique peuvent de nos jours rebuter certains lecteurs. Mais son imagination, son enchaînement des situations et des intrigues, son brio de la construction compensent largement cela. Il a également créé toutes les techniques du roman feuilleton, ce qui n’est pas rien. Après lui, et de façon opposée, les très nombreux feuilletonistes seront plutôt traditionnalistes. Eugène Sue est bien l’un des grands écrivains populaires de langue française, au côté d’Alexandre Dumas et de Jules Verne.