Charles Baudelaire, critique d’art

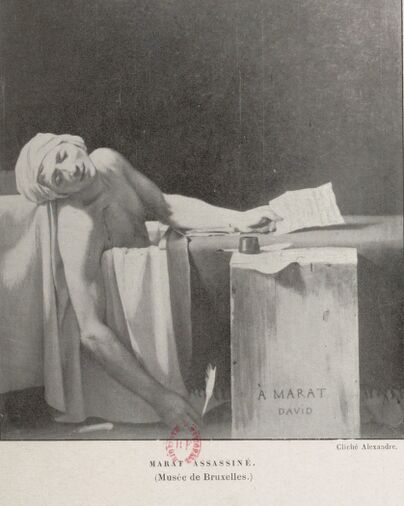

Charles Baudelaire, écrivain majeur du XIXe siècle, grand poète du spleen et de la modernité, a également marqué l’histoire de l’art grâce à ses écrits artistiques, comptes rendus d’expositions et théories esthétiques. Ce billet de blog propose un retour sur les premières années de Baudelaire en tant que critique d’art, en 1845 et 1846, ainsi que sur son Salon de 1859.

En tant que critique, Baudelaire s’inscrit dans une longue tradition de l’histoire de l’art ayant pour objectif de décrire, commenter, hiérarchiser et juger les œuvres d’art. Cette pratique, qui se formalise et se codifie avec le temps, devient davantage polémique et subjective à partir du XVIIIe siècle. Si André Félibien prescrit encore des règles dans ses Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, pendant l'année 1667, l'abbé Jean-Baptiste Dubos, en écrivant ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture en 1719 (partie 1 et partie 2), prône une approche plus individuelle misant sur le jugement du cœur. Étienne La Font de Saint-Yenne, dans ses Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France en 1746, décrète quant à lui utiles les « réflexions critiques » d’un « spectateur désintéressé et éclairé », à rebours du jugement dicté par la « froideur et la sécheresse des règles ». « Chacun a le droit d’en porter son jugement » déclare-t-il, ouvrant ainsi la porte à une critique d’art plus personnelle qui fleurira pendant tout le XIXe siècle, pratique d’autant plus légitime qu’elle s’inscrit dans le sillage du plus célèbre des écrivains critiques d’art, Denis Diderot, qui fit de cet exercice un art en rédigeant tous les deux ans à partir de 1759 (dans une lettre à Grimm) ses Salons (tome 1, tome 2 et tome 3), grâce à la revue La Correspondance littéraire.

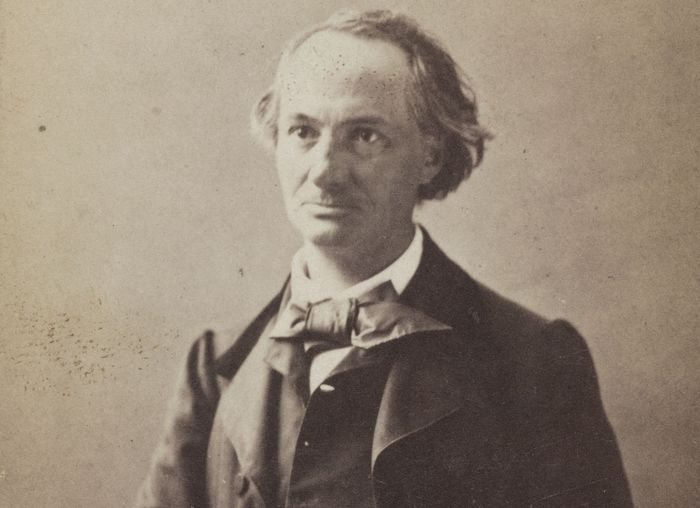

C’est en héritier de cette critique d’art que Baudelaire commence à écrire, lui qui affirme :

Son corpus d’écrits sur l’art, de 1845 à 1862, est polymorphe : parmi ceux qui retiennent davantage l’attention, l’on trouve ses Salons, le compte rendu de l’exposition universelle de 1855, plusieurs essais, notamment Le peintre de la vie moderne, ainsi que des réflexions sur le beau et l’imagination, le tout formant une théorie esthétique extrêmement riche.

1845 et 1846, l’affirmation d’un œil critique

Ce coup d’essai, qu’il reniera plus tard, jugé a posteriori inabouti et maladroit, prend parfois l’allure d’un monotone catalogue commenté – les noms d’artistes se succédant faisant titre – mais l’on y trouve les premières traces de la passion fidèle qu’il aura toute sa vie pour Eugène Delacroix. « M. Delacroix est décidément le peintre original des temps anciens et des temps modernes » profère en effet Baudelaire en préambule. L’art d’Horace Vernet, peintre reconnu de sujets militaires, notamment de scènes de bataille, et fidèle bonapartiste, dont l’immense toile La Prise de la smalah d'Abd-el-Kader est pourtant le phénomène tant attendu de ce salon, est en revanche méprisé.

Ce premier Salon passe inaperçu ; Baudelaire vit alors une période difficile de sa vie et tentera de se suicider un mois plus tard.

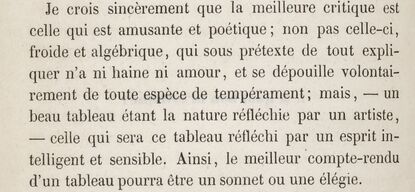

En janvier 1846, les galeries du Bazar Bonne-Nouvelle organisent une exposition consacrée à David et ses disciples et Baudelaire en dresse un compte rendu. L’imposante toile de David Marat assassiné (voir aussi la gravure à l’eau-forte par J.-L. Jules David, petit-fils de Louis David) lui plaît au plus haut point : « Tous ces détails sont historiques et réels, comme un roman de Balzac ; le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef-d’œuvre de David et une des grandes curiosités de l’art moderne, elle n’a rien de trivial ni d’ignoble. »

Onze toiles de Jean-Auguste-Dominique Ingres sont également présentées. Si la critique est assassine sous la plume de Paul Mantz dans L'Artiste : journal de la littérature et des beaux-arts, Baudelaire loue au contraire le talent du peintre : « Ouvrez l’œil, nation nigaude, et dites si vous vîtes jamais de la peinture plus éclatante et plus voyante, et même une plus grande recherche de ton ? »

Cette même année, Baudelaire renouvelle l’expérience de la critique du Salon avec celui de 1846, ce qui lui permet d’affirmer sa conception de l’exercice critique :

Baudelaire précise ses propres idées esthétiques, notamment en formulant une définition du romantisme et de l’art moderne : « Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. […] Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus actuelle du beau. […] Qui dit romantisme dit art moderne, - c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts. » Suivent un chapitre dédié à la couleur et une étude sur Delacroix, maître incontesté de la modernité qui lui sert à présent d’étalon pour juger les autres œuvres. Si David et Ingres, « chefs de l’école historique », sont une fois encore loués, Baudelaire est impitoyable envers les disciples de ce dernier, « MM. les Ingristes », comme il les nomme avec mépris, dont « la puérilité servile » le désole : « Ces messieurs ont traduit en système, froidement, de parti pris, pédantesquement, la partie déplaisante et impopulaire de son génie. » Sont ainsi condamnées sévèrement les toiles d’Amaury-Duval, Hippolyte Flandrin et Henri Lehmann.

Baudelaire s’exalte avec ferveur lorsqu’une œuvre lui plaît, dispensant facilement des éloges dithyrambiques ; en retour sa verve se fait acerbe lorsqu’un artiste n’est pas à la hauteur de ses espérances. Sa critique à l’égard du peintre Horace Vernet (de nouveau !) est cinglante, sans complaisance aucune : « M. Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé au roulement de tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l’armée, la force armée, et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. […] Je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente. » Et Baudelaire de conclure : « Pour définir M. Horace Vernet d’une manière claire, il est l’antithèse absolue de l’artiste. »

Le peintre d’origine hollandaise Ary Scheffer, peintre « psychologique », amateur de sujets religieux et des sentiments de l’âme, en prend également pour son grade. Baudelaire, considérant que celui-ci recourt à la poésie pour voiler ses faiblesses picturales, le condamne sans ménagement, avec son sens de la formule si incisive :

À propos de sa toile Saint Augustin et Sainte Monique, représentation d’après Les Confessions de saint Augustin, livre IX, chapitre X, que d’aucuns ont pu juger admirable ou souhaité élever au rang de « l’un des chefs-d’œuvre de la peinture de tous les temps », Baudelaire se montre impitoyable : « C’est le comble de l’absurdité. Il me semble voir un danseur exécutant un pas de mathématiques. »

On peut juger de la pertinence du jugement critique de Baudelaire en lisant celui d’autres critiques de l’époque avec qui il entre en résonnance : « S’il [Ary Sheffer] eût écrit au lieu de peindre, sans aucun doute il serait un grand écrivain », remarque le critique Théophile Thoré. Gustave Planche de son côté, dans La Revue des deux mondes, n’est pas plus complaisant : « Aussi la peinture de M. Scheffer plaît-elle surtout à ceux qui ne savent pas de quoi se compose vraiment la peinture. »

Je ne crois pas exagérer en affirmant que toutes ces considérations morales jaillissent naturellement des croquis et aquarelles de M.G. Aucun type militaire n’y manque, et tous sont saisis avec une espèce de joie enthousiaste. » (Le peintre de la vie moderne, Baudelaire)

Salon de 1859, la photographie passée au crible

C’est sous la forme de lettres envoyées à Jean Morel, directeur de la publication La Revue française, que Baudelaire publie son troisième et dernier Salon, œuvre maîtresse, en juin et juillet 1859.

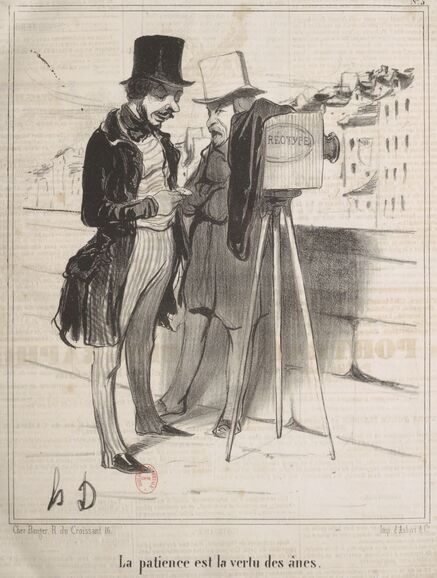

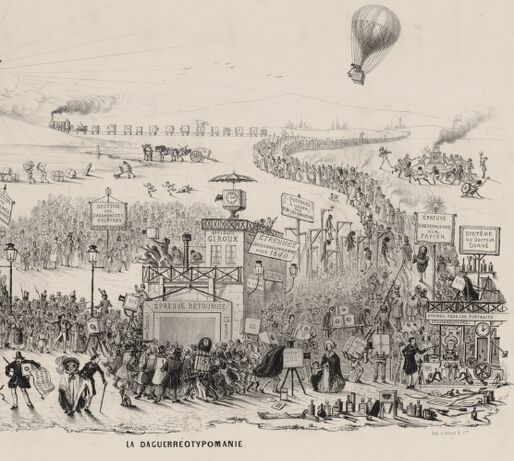

Le Salon de 1859 est le premier à autoriser la Société française de photographie à exposer, nouveauté historique majeure ! La photographie était considérée jusqu’à cette date comme un simple produit de l’industrie, inventée par des hommes de science. Cette décision prise par la commission des musées fit donc polémique. Ainsi que l’avait bien compris Louis Figuier dans La photographie au Salon de 1859, elle laissait en effet « entrevoir pour un jour prochain l’accès complet et définitif de la photographie dans le sanctuaire des beaux-arts. » Malgré les critiques et caricatures multiples, on sait que l’avenir lui a donné raison.

Baudelaire, comme Zacharie Astruc et Henri Dumesnil, fit partie des adversaires de cette nouveauté. L’occasion de ce Salon lui permet justement de s’ériger en moraliste pourfendeur de cette « industrie nouvelle » à l’origine selon lui de « l’appauvrissement du génie artistique français ». Portée aux nues par le mauvais goût du plus grand nombre, cette « foule idolâtre », cette « société immonde » qui ne rêve que de « contempler sa triviale image sur le métal », cette nouvelle mode est pour Baudelaire un véritable signe de décadence, « le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études ». Baudelaire professe avec certitude qu’elle ne doit être qu’un support documentaire permettant l’exactitude, bien utile donc pour le naturaliste mais inapte à pénétrer le domaine de l’imaginaire et de l’impalpable, apanage du vrai artiste. La copie stricte de la réalité ne doit pas devenir la norme de la représentation.

« Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. »

La confusion entre art et industrie est selon lui clairement délétère. Après ce grief en règle, c’est avec une véritable ode à l’imagination que Baudelaire poursuit sa réflexion dans des pages devenues célèbres. « Reine des facultés », « faculté unique et supérieure » entre toutes, « c’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. Elle a créé, au commencement du monde, l’analogie et la métaphore » clame-t-il.

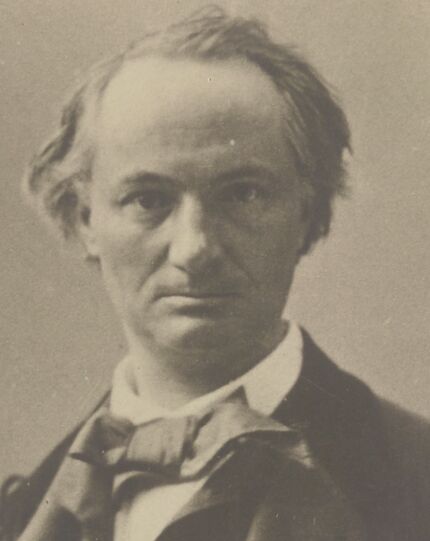

Cette position radicale n’empêcha pas Baudelaire de poser une quinzaine de fois à Paris et Bruxelles pour trois photographes, à savoir Charles Neyt, Étienne Carjat, qui réalisa le dernier portrait du poète en 1866, et surtout Félix Nadar, au cours de plusieurs séances dans les années 1850, - à qui il adresse d’ailleurs par une dédicace réduite à ses seules initiales son avant-dernier poème des Fleurs du mal, « Le rêve d’un curieux ».

Pour aller plus loin :

- Série consacrée à la critique d’art

- Les salons et expositions artistiques

- Les Essentiels de la littérature : Charles Baudelaire

- Charles Baudelaire dans Gallica

- Portraits et caricatures de Baudelaire

- L’édition originale des Fleurs du Mal de Baudelaire

- L’exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, à la BnF

- La bibliographie sur Charles Baudelaire, CAPES de Lettres modernes 2022

- L'exposition virtuelle consacrée à Baudelaire

- Baudelaire et l'estampe, de Claire Chagniot, Paris : PUPS, 2016