L'ivraie

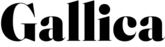

L’ivraie, ou Lolium, appartient à la famille des Poacées.

Cette graminée, d’origine eurasiatique, regroupe une trentaine d’espèces. Certaines sont cultivées comme plantes fourragères. D’autres sont abhorrées par les plus zélés des cultivateurs, qui protègent leurs champs de toute invasion adventice.

L’ivraie est une plante ségétale annuelle, à la germination automnale ou hivernale. Cultivée, elle est nommée « ray-grass », un terme hérité de l’anglais qui désigne cette plante sous le vocable « ryegrass ». C’est le cas de l’ivraie Pill ou multiflore (Lolium multiflorum), du ray-grass d’Italie (Lolium italicum) et de l’ivraie vivace ou ray-grass anglais (Lolium perenne).

Lorsque Lolium loge dans les moissons, elle mime le cycle biologique et l’apparence des herbacées et graminées avec lesquelles elle voisine, notamment dans les champs de lin pour Lolium linicolum et ceux de blé pour Lolium temulentum.

Lolium temulentum se présente en touffes et peut atteindre jusqu’à un mètre de hauteur. Elle se distingue des ray-grass d’Italie et anglais par son autogamie, ou autofécondation. C’est une redoutable semeuse de trouble que l’on confond volontiers avec les épis de blé. Elle ne se dévoile qu’au moment de l’apparition de ses épillets munis d’une glume unique et dont la disposition diffère alors de ceux du blé qui possèdent deux glumes.

Cette ivraie, c’est l’ebrietas latine, tandis que le qualificatif temulentum signale aussi cet état d’altération des sens. Au Moyen Âge, les brasseurs avaient d’ailleurs l’habitude d‘en mélanger des grains avec l’orge pour provoquer l’ivresse plus rapidement.

Lolium a développé cette capacité à enivrer à l’aide d’un champignon du genre Epichloë, Neotyphodium coenophialum, avec lequel elle entretient une relation symbiotique. Elle fournit des nutriments au champignon qui, en retour, lui assure protection en produisant un alcaloïde aux propriétés narcotiques – la témuline – toxique pour les insectes herbivores, les ruminants, et l’homme. Si l’ivresse est le plus doux des maux infligés par l’ivraie, consommée à haute dose, celle-ci apporte la mort.

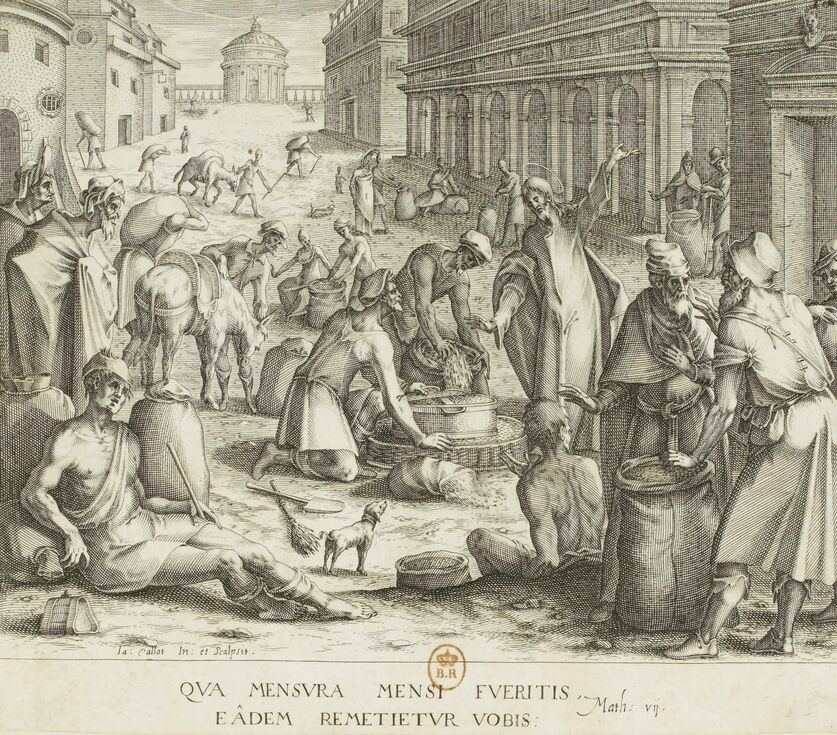

C’est pour cela que l’on opère un tri des graines depuis l’Antiquité. À la période moderne, la fertilisation et l’emploi d’herbicides complètent ce travail de sélection.

Jacques Callot, [Les mesureurs de grains], 1609-1612

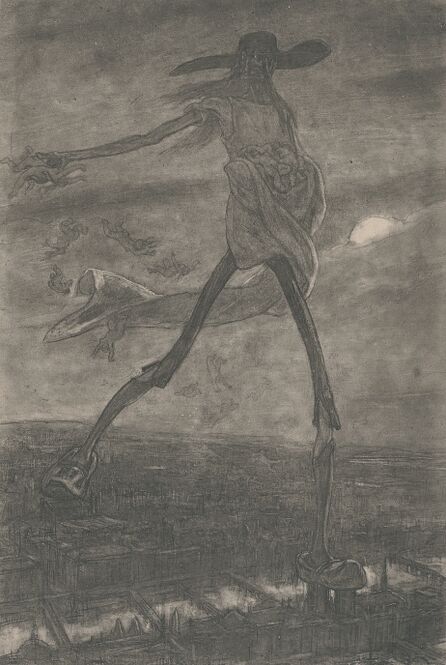

Le besoin pratique de distinguer l’ivraie du blé se double d’une signification religieuse eschatologique, qui promet de « faire la différence entre le bon grain et l’ivraie ».

Devenu un adage, l’expression est forgée d’après l’évangile de Matthieu qui désigne l’ivraie par le terme araméen zizonéth, traduit par ζιζάνια en grec. C’est de cette manière que la zizanie est entrée dans notre vocabulaire. L’ivraie est une mauvaise herbe, ba’shah en hébreu, dont la racine b’èsh est aussi à l’origine de bi’sho’, le diábolos en grec.

Félicien Rops, Satan semant l'ivraie, 1881

Pourtant, Lolium temulentum n’est pas dénuée d’intérêt thérapeutique. C’est l’un des composants d’une préparation hypnotique et anesthésiante – sailam – décrite dans le traité de magie Picatrix - traduction d’un traité arabe – et datant du 11ème siècle.

À l’Antiquité égyptienne, on plaçait des graines de la plante dans les tombeaux et elles étaient mélangées à la bière pour produire un breuvage permettant d’entrer en contact avec le monde des divinités.

Le médecin et botaniste grec Dioscoride signale d’ailleurs que l’ivraie enivrante était utilisée pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Elle permettait de calmer la douleur sur des articulations gonflées.

Les mauvaises graines rendent parfois service.

Pour aller plus loin :

Le portrait de l’ivraie sur le site de l’INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499/tab/fiche