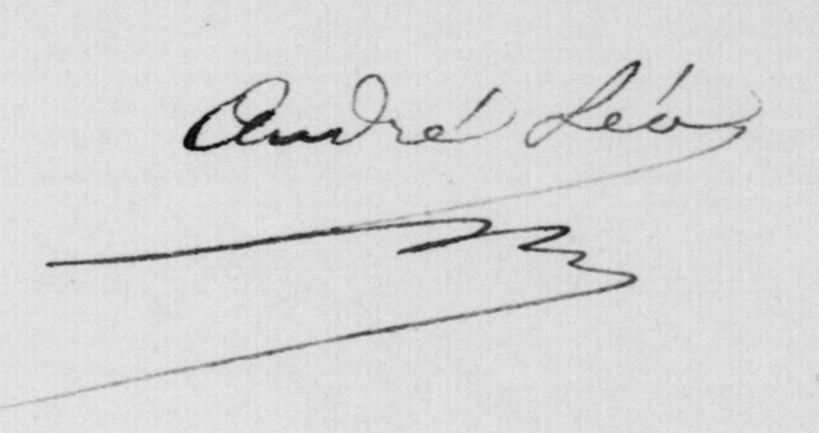

André Léo, la communarde

André Léo, de son vrai nom Léodile Béra, fut une romancière connue dans les années 1860-1870, même si elle écrivit jusqu’à la fin de sa vie. Elle fut aussi, et surtout, une militante socialiste, membre de la Commune, et une activiste pour la libération des femmes, une émancipatrice des plus importantes reconnue comme telle depuis quelques années.

Ces fortes phrases sont écrites par André Léo dans un de ces livres qui comptent, La Femme et les mœurs, publié en 1869. Ce pseudonyme est celui de Léodile Béra, romancière, journaliste, socialiste, communarde, et surtout féministe, une des figures importantes voire essentielles de ces militantes qui se sont battues au XIXe siècle pour leur émancipation, et qui fut très active tout au long de sa vie, surtout dans les années 1860 et 1870.C'est encore une nouveauté presque bizarre que de revendiquer la justice pour la femme, courbée depuis le commencement du monde sous un double joug, dans l'esclavage doublement esclave, esclave toujours au sein de la famille libre, et maintenant encore, dans nos civilisations, privée de toute initiative, de tout essor, livrée, soit aux dépravations de l'oisiveté, soit à celle de la misère, et partout soumise aux effets démoralisants du honteux mélange de la dépendance et de l'amour…"

Victoire Léodile Béra est née le 18 aout 1824 à Lusignan (Vienne). Son grand-père fut un révolutionnaire, fondateur en 1791 de la Société des amis de la Constitution, et son père, officier de marine, fut notaire avant de devenir juge de paix. Son enfance se passe dans le Poitou paysan, dans une famille bourgeoise et cultivée, proche également de la nature de par son environnement rural. Jeune femme, Léodile refuse au départ l’idée du mariage. A vingt-sept ans, elle rencontre le journaliste Grégoire Champseix, un proche de Pierre Leroux, le fameux socialiste républicain, militant exilé en Suisse après le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte. Ils se marient à Lausanne et ont deux jumeaux le 8 juin 1853, André et Léo. Après un passage à Genève, le couple s’installe à Paris au moment de l’amnistie de 1859. Très vite, elle publie deux romans commencés en Suisse, Un divorce, puis Un mariage scandaleux, qu’elle doit éditer à ses frais mais qui a du succès. Elle prend les prénoms de ses enfants comme pseudonyme. Mais Grégoire Champseix, épuisé par les épreuves et la maladie, disparaît en décembre 1863. En sa mémoire, elle publiera d’ailleurs en 1870 Légendes corréziennes. Elle va alors tenter de vivre de sa plume, tout en considérant l’écriture comme un moyen de propager ses idées. Car elle s’est découvert une fibre militante : ayant noué des amitiés avec des socialistes de toutes tendances, elle transforme son appartement en une sorte de salon où se retrouvent diverses personnalités politiques et littéraires.

Ses textes, bien accueillis par la critique qui la compare à George Sand, évoquent la discrimination des femmes et l’éducation. Mais elle va s’engager plus profondément encore. Dès le milieu des années 1860, elle s’inscrit à l’Association Internationale des Travailleurs, connue sous le nom de Première Internationale. Elle commence aussi à travailler dans la presse, d’abord comme journaliste progressiste, avec des articles dans La Coopération (éditée à Bruxelles), où elle défend le droit d’association (qu’on n’appelait pas encore syndicalisme, alors interdit) et l’égalité des sexes dans le travail. Elle collabore au journal de l’Internationale, L’Egalité, dirigé à ce moment-là par Bakounine. Puis elle crée elle-même son propre titre, Le Droit des femmes. D’autre part, elle fonde en 1866 l'Association pour l'amélioration de l'enseignement des femmes, avant de constituer en 1869, avec Noémie et Elysée Reclus, la Société de revendication des droits de la femme, une des premières associations pour l’émancipation féminine. Les divisions entre anarchistes et collectivistes la font péricliter au bout de deux ans, mais elle marquera une étape dans la lutte du "deuxième sexe". La même année, elle publie son grand texte théorique : La Femme et les mœurs, Liberté ou Monarchie.

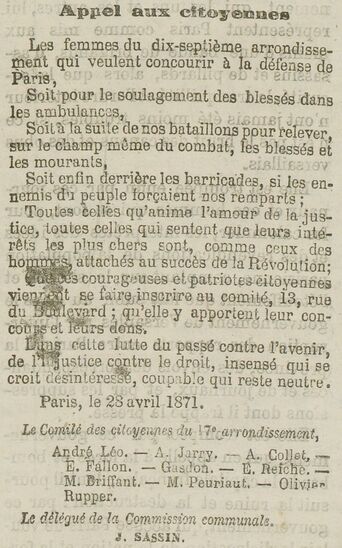

Début 1871, elle fonde avec Benoit Malon et les frères Reclus un journal, La République des Travailleurs, ou elle proclame le 3 février : "Nous avons la République de la liberté à défendre, nous avons la République de l’égalité à fonder". Partie en province pour défendre le combat de Paris, elle revient très vite dans la capitale dès la Commune proclamée, le 18 mars. Elle apporte son concours à plusieurs journaux dont Le Cri du peuple de Jules Vallès. Membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, elle préside à la Commission féminine de l’enseignement, organise une Union des femmes pour la défense de Paris, qui réclame leur droit à un salaire égal, l’autogestion au travail, la reconnaissance des unions libres et la séparation de l’Eglise et de l’Etat dans l’enseignement et les hôpitaux. Car son combat pour l’émancipation est toujours aussi vif : "croit-on pouvoir faire la Révolution sans les femmes ? Voilà 80 ans qu’on l’essaie et qu’on n’en vient pas à bout", écrit-elle le 8 mai dans La Sociale, un journal qu’elle a contribué à créer. Elle lance un Appel au travailleur des campagnes, qu’elle va faire tirer à 100 000 exemplaires, un texte politique important de la Commune : "Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. [...] Ce que Paris veut, en fin de compte, c’est la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous". Elle se bat enfin pour la démocratie même chez les révolutionnaires : "Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ?". Quand finalement les Versaillais pénètrent dans Paris, elle se cache dans une chambre de bonne chez une amie pendant deux mois, avant de rejoindre la Suisse. Elle participe alors à Lausanne au Congrès de la Ligue de la Paix et de la liberté en septembre 1871, où elle prononce le premier discours post-communard, qu’elle ne pourra d’ailleurs pas finir, revendicatif mais également assez critique sur cette période, et qu’elle fait éditer : La Guerre sociale. Elle se fâche avec Bakounine, accuse, dans la revue Révolution sociale, Karl Marx d’autoritarisme, et collabore à plusieurs journaux révolutionnaires. Elle contracte avec Benoit Malon, un des dirigeants de l’Internationale, un mariage "républicain", qui étonna autant qu’il scandalisa, car elle avait dix-sept ans de plus que lui. Mais les deux se sépareront en 1878. Elle voyage beaucoup, restant un temps en Italie où un de ses fils a acheté une propriété à Formia, tentant une autre agriculture. Malheureusement, ses deux garçons vont décéder assez jeunes, l’un en 1885, l’autre en 1893. Elle revient définitivement en France vers 1890. Elle s’était déjà remise à la littérature, publiant surtout des romans. Son dernier texte théorique, paru en 1899, est un pamphlet anticlérical et antiroyaliste, Coupons le câble. Elle meurt seule, un peu oubliée, le 20 mai 1900 à Paris. Toujours militante, son testament prévoyait une petite rente "en faveur de la première commune de France qui voudra essayer le système collectiviste par l’achat d’un terrain communal, travaillé en commun avec le partage des fruits".

On le voit, André Léo a eu plusieurs existences. Ou plutôt une vie coupée en tranches : la famille, la littérature du début des années 1860, le journalisme et l’engagement politique jusqu’à la fin des années 1870, puis à nouveau la littérature. Mais elle-même ne sépara jamais les trois types d’écriture, toutes vouées dans son esprit à une seule fin : le changement social et le bouleversement des mentalités. Son activité militante s’est surtout concentrée sur une dizaine d’années, entre 1865 et 1876 : en témoigne son travail de journaliste qui connait son acmé dans ces années-là.

Son livre central, qui explique ses engagements, reste cependant La Femme et les mœurs : liberté ou monarchie, publié par son journal Le Droit des femmes en 1869. Elle part du constat que la femme est subordonnée à l’homme. Or, la monarchie a pour principe la subordination, alors que celui de la République en est la liberté. Pour faire la révolution, il faut donc changer la place sociale de la femme, pour qu’elle devienne un être indépendant et libre. Car son importance est primordiale : "Non la femme n’est pas une chose, un pur réceptacle. Elle pétrit son enfant de ses sentiments et de ses idées comme de sa chair ; esclave, elle ne peut créer que des esclaves". Il faut donc changer la donne, car en ce moment, "en lui ordonnant la soumission, en la privant par conséquent d’initiative et de responsabilité, on l’a frappée d’incapacité morale – on en a fait un objet". C’est l’inégalité de l’enseignement qui crée l’inégalité de condition. La place de la femme n’est donc pas naturelle, mais construite. Cette libération du sexe dit faible doit cependant se faire en tant qu’individu. Car André Léo se méfie de toute généralisation : il y a autant d’êtres différents qu’il y a de femmes et d’hommes. Chacun doit être reconnu comme une personne unique, et non comme un membre interchangeable d’un ensemble. Cette pensée la distingue des autres féministes de l’époque. Elle explique aussi les divergences qui vont apparaître entre elle et les autres révolutionnaires du temps et éclaire son détachement progressif à partir de la fin des années 1870 du mouvement révolutionnaire, qui lui reproche d’être devenue une socialiste "bourgeoise".

André Léo est aussi romancière. Ses personnages principaux sont des héroïnes aux prises avec le carcan de l’époque. Avec une forte critique des institutions sociales, en premier lieu le mariage. Ainsi son premier succès, Un Mariage scandaleux, relate en 1863 l’histoire d’une jeune bourgeoise qui finira par épouser le paysan qu’elle aime alors que ses amies finissent assez mal. C’est un "tableau de mœurs villageoises, peintes avec un réalisme qui n’exclue pas la poésie des choses, et dont la pensée dominante est l’exaltation des joies et des forces du travail rural, du travail en lui-même, en regard des misères de la fierté bourgeoise, martyre de ses préjugés" (Le Siècle, 19 août 1883). Jules Vallès en dit beaucoup de bien (Le Progrès de Lyon, 10 octobre 1864). Suit Les Deux filles de M. Plichon, critique tout aussi forte du mariage, institution au plus haut point injuste, incriminant l’ignorance dans lequel l’homme confine la femme, cette "ambition de borgne qui recherche un royaume d’aveugle !". En 1866, c’est Un divorce où une union malheureuse se termine par un combat dont l’issue est la mort de l’enfant puis de la mère. Jacques Galéron relate les déboires d’un instituteur sous le Second Empire et conteste les relations entre l’Eglise et l’Université. Aline Ali (1869) met en scène une jeune fille se travestissant en homme pour mieux chercher l’amour, et qui se rend compte en réintégrant son rôle de femme que la soumission de ces dernières est due à l’appréhension sociale de leur statut soi-disant inférieur. Par ce roman d’apprentissage et de passion, qui relève à la fois de l’engagement et de l’utopie, André Léo cherche à éclairer ses contemporains sur le système patriarcal et à les interroger sur l’émancipation féminine.

D’autres romans vont suivre après les années 1875 : Marianne en 1877 ; Grazia et L’épousée du bandit (1880) qui retracent les passions de la Sardaigne, visitée par l’auteur ; L’Enfant des Rudère (1881) qui montre une course à l’héritage où le jeune garçon sera sauvé par une institutrice chaleureuse ; ou encore La Justice des choses (1891) ou La famille Androit (1899). Tous ces textes sont des récits provinciaux, ou la sentimentalité se heurte au cynisme, qui traitent du mariage mais aussi de l’éducation, de la démocratie, de la frivolité des hommes, bref de tout ce qui la mobilisait. L’inconvénient, comme le remarquait Vallès lors de sa critique des Deux filles de M. Plichon, c’est qu’"on croit entendre un avocat alors qu’on désirait lire un romancier" (le Progrès de Lyon du 6 décembre 1864). Car la plupart de ses narrations sont des histoires avec une thèse qu’elles sont censées illustrer. Barbey d’Aurevilly, réactionnaire notoire, n’était pas tendre : "elle n’est pas artiste. Prenez ses livres, qui Dieu merci, tombent drus depuis quelque temps, et dégagez-en son idéal ! C’est l’amour sans rêveries avec un paysan robuste, beaucoup de pommes de terre et pas de Dieu !". Même si pour Le Siècle, qui a diffusé toute sa littérature romanesque, "son œuvre tout entière est dans cette devise à laquelle elle est restée fidèle toute sa vie : la morale pour moyen, le progrès pour but".

Mais elle va très vite être oubliée, même de son vivant. Car les classes aisées ne lui pardonnent pas sa participation à la Commune, ni les militants progressistes son individualisme et ses critiques contre les débordements révolutionnaires. Cependant, depuis une quarantaine d’années, elle est redécouverte, étudiée et rééditée. Certes, surtout comme une féministe en avance sur son temps, et moins comme romancière, mais des titres comme Un mariage scandaleux, Marianne, Légendes corréziennes ou Aline Ali sont à nouveau édités.