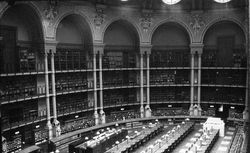

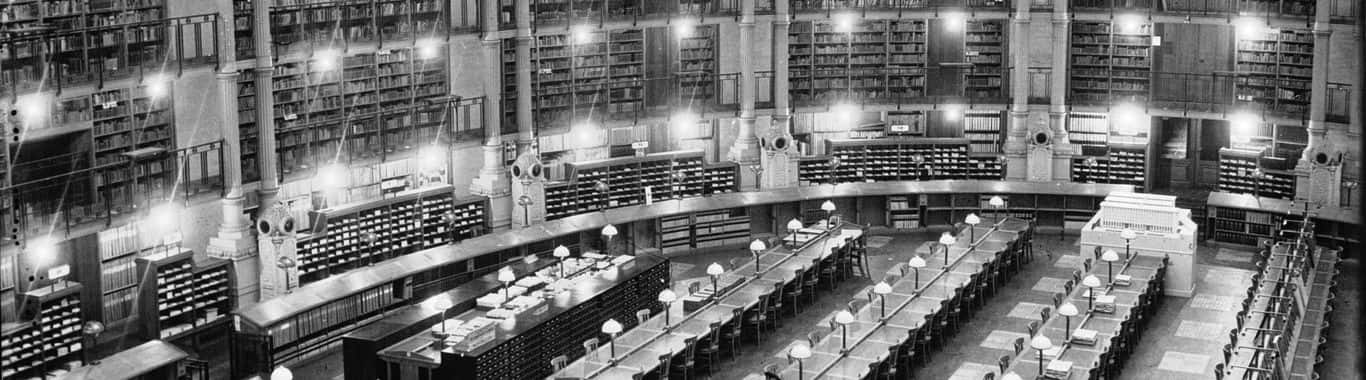

la salle Ovale

La création de la salle Ovale, longtemps salle des Périodiques de la Bibliothèque nationale, par l'architecte parisien Jean-Louis Pascal (1837-1920) s'étend sur près de quarante ans. Conçue au départ pour être une grande salle de lecture publique, sur des terrains acquis vers 1880, elle ne sera terminée, après bien des aléas et un changement d'affectation, qu'en 1932 par l'ami et ancien élève de Jean-Louis Pascal, Alfred Recoura (1864-1940) et inaugurée en décembre 1936 par Albert Lebrun.

L'angle nord-est de la Bibliothèque, appelé "carré Vivienne", était occupé depuis 1717 (date à laquelle les héritiers du cardinal de Mazarin vendent la portion de jardin située à l'angle des rues Colbert et Vivienne) par des maisons particulières qui constituaient un grave danger pour la sécurité de la Bibliothèque. Il fallait trouver par ailleurs une solution à la prolifération des collections. La libération du "carré Vivienne" permettait de construire au rez-de-chaussée la grande salle de lecture publique dont la Bibliothèque avait besoin, et à l'étage, le Cabinet des médailles, libérant ainsi le bâtiment en bordure de la rue de Richelieu pour les imprimés. Dès 1881, date de l'expropriation des terrains du "carré Vivienne", il avait été décidé que l'on transporterait dans la salle Ovale des collections plus importantes que celles de la salle de lecture de la rue Colbert et qu'elle serait "dotée de l'électricité". La salle devait avoir son accès principal sur la rue Vivienne. Elle pourrait recevoir 350 lecteurs et 100 000 volumes.

La salle conçue par Jean Louis Pascal forme un ovale à seize centres de 43m 70 sur 32m 80, avec une hauteur sous verrière de 18m. La lumière dispensée par la verrière éclaire non seulement la salle mais les trois niveaux de galeries ainsi que les magasins situés en dessous, grâce aux dalles de verre du sol. Sous la verrière entourée d'un élégant entrelacs de feuilles d'acanthes dorées, la partie supérieure de l'ovale est percée de seize œils-de-bœuf également vitrés, utilisés pour l'aération. Au-dessus de chacun d'eux vient s'inscrire le nom d'une ville célèbre pour sa portée symbolique dans l'histoire des civilisations et des bibliothèques : apparaissent ainsi Paris, Byzance, Washington, Florence, Athènes, Ninive, Berlin, Alexandrie, Londres, Babylone, Vienne, Thèbes, Rome, Carthage, Pékin, Jérusalem. Ces ouvertures circulaires surmontent les arcades, soutenues par seize paires de colonnes cannelées, à chapiteaux ioniques, en fonte.

La forme elliptique garantit une utilisation plus complète des surfaces, une meilleure répartition des imprimés, une surveillance plus facile ; elle permet le maintien des baies d'éclairage nécessaires dans les locaux anciens ainsi que dans les nouvelles pièces.