L'Esclavage

L'Esclavage

L'Esclavage

L'Esclavage

Après l'expansion arabe du VIIe siècle,

la traite augmente en Afrique. Les grands courants approvisionnent principalement

le monde arabe. Outre les routes transsahariennes, les mouvements vont de l'est

de l'Afrique vers l'Arabie et de la Corne de l'Afrique vers l'Abyssinie. La

présence d'esclaves africains est aussi attestée en Asie, notamment

en Inde. L'esclavage des autochtones a pratiquement disparu en Europe au XIIIe siècle,

quand la reconquista de l'Espagne amène des captifs "sarrasins".

Des ventes d'esclaves africains ont lieu dans la France du sud aux XIVe

et XVe siècle, à partir de

l'Espagne mais aussi venant directement de Tunis et de Tripoli.

La traite atlantique

Les Occidentaux détournent et amplifient à partir du XVe siècle

le commerce des esclaves en ouvrant de nouvelles routes ; le premier transport

direct d'Afrique vers les Antilles a lieu en 1518 et très vite la traite

à destination de l'Europe devient marginale. Les esclaves servent à

mettre en valeur l'Amérique. Des bateaux appartenant à toutes

les puissances maritimes sont présents sur la côte de Guinée,

bientôt appelée côte

des esclaves pour participer à ce trafic très lucratif. Pour

la France, la traite est autorisée par Louis XIII en 1642 et l'esclavage

dans les colonies est réglementé par le Code

Noir. Le XVIIIe siècle est l'apogée

de ce commerce triangulaire.

Les mouvements abolitionnistes et la fin de la traite atlantique

Les philosophes de la France

des Lumières réprouvent en majorité l'esclavage, mais

connaissent mal la situation des esclaves dans les îles lointaines même

si certains auteurs, comme P.

Poivre, administrateur de l'Ile de France (Ile Maurice), essaient de donner

des informations concrètes et de rattacher la cause des noirs aux aspirations

de la bourgeoisie. C'est en Angleterre

que le mouvement abolitionniste, d'inspiration plus religieuse, trouve un écho

populaire, relayé par les économistes qui comme Adam

Smith, dénoncent son manque de rentabilité. Sous la pression

de la Société

des Amis des Noirs, la Révolution française qui a exclu les

colonies

de l'application de la déclaration des droits de l'homme, abolit

cependant l'esclavage en 1794 avant que Bonaparte ne le rétablisse

en 1803.

Le XIXe siècle essaie de concilier

les principes moraux, défendus par Morénas

ou Sismondi avec les nécessités

d'une économie où, comme le rappelle Lecointe-Marsillac,

les matières premières coloniales jouent un rôle de plus

en plus important. L'Angleterre,

principale puissance maritime après Trafalgar, fait admettre au congrès

de Vienne (1814-1815) le principe du droit de visite, étendu au sud de

l'équateur seulement en 1842.

La France, qui possède des îles

sucrières dans les Antilles et les Mascareignes, interdit la traite

en 1818 mais n'accepte le droit de visite qu'en 1831 et n'abolit

l'esclavage dans ses colonies qu'en 1848, grâce au combat de V. Schoelcher

et de son entourage.

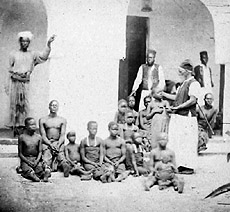

L'esclavage en Afrique au XIXe siècle

Si la traite atlantique disparaît progressivement au cours du XIXe siècle,

le nombre d'esclaves

sur le continent africain augmente à la même période.

Le commerce d'esclaves par les caravanes qui traversent le Sahara

ne disparaît qu'avec l'augmentation de la présence occidentale

au Maghreb et en Egypte.

L'exportation d'esclaves à partir de la

côte est de l'Afrique augmente à la fin du siècle, quand

des routes s'ouvrent en

Afrique de l'est et quand Zanzibar est mise en valeur. Les

églises protestantes et catholiques s'engagent dans la lutte contre

l'esclavage et encouragent les expériences de retour en Afrique des esclaves

libérés, mais l'économie coloniale de plantation s'appuie

souvent sur le travail forcé, qui ne disparaît qu'avec l'accès

à l'indépendance des pays d'Afrique. L'esclavage domestique reste

cependant présent jusqu'à la fin du XXe siècle

dans l'ensemble du continent.