La Loïe Füller vue par Toulouse-Lautrec

Détenteur « du plus bel œuvre de Lautrec qui soit au monde » comme l’écrivait Laure Beaumont-Maillet dans le catalogue de l’exposition franco-australienne de 1991-1992 élaborée à partir de nos fonds, le département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France peut à juste titre s’enorgueillir de conserver quatorze épreuves distinctes de l’étonnante lithographie de l’artiste représentant Miss Loïe Fuller - icône du music-hall de la fin du XIXe siècle - dans « La Danse du feu ».

Née le 22 janvier 1862 à Fullersburg, aujourd’hui Hinsdale, dans l’Illinois, Mary Louise Fuller, dite Loïe Fuller, débuta sa carrière à l’Academy of Music de Chicago avant d’intégrer le Park Theatre de Brooklin, à New York, où elle créa en février 1892 sa célèbre danse serpentine aux voiles tournoyants dans la lumière de projecteurs colorés. Traversant l’Atlantique peu après pour venir s’installer à Paris, elle fut bientôt remarquée et engagée en novembre 1892 aux Folies-Bergère par son directeur artistique du moment, Édouard Marchand. Elle élabora en ce lieu un spectacle résolument novateur de quarante-cinq minutes constitué de quatre danses qui allait lui ouvrir la voie à un fulgurant et durable succès de dix années. Il faudra en effet attendre 1902 avant que ne l’éclipse sur la scène parisienne sa compatriote Isadora Duncan (1877-1927), cette autre célèbre danseuse qu’elle s’était d’ailleurs employée à faire connaître - ironie du sort !

Dès la fin de 1892, porté par l’engouement collectif pour la jeune américaine, « enfant chérie du Tout-Paris », Lautrec délaissa quelque peu le Moulin Rouge où il avait ses habitudes pour se rendre, en compagnie de son ami le lithographe et affichiste Henri-Gabriel Ibels, aux Folies-Bergère. Fasciné par les chorégraphies de cette pionnière de la danse moderne, il lui consacra aussitôt trois peintures (Au music-hall, la Loïe Fuller, 1892, huile sur papier calque, coll. M. M. Wildenstein ; La Loïe Fuller sur la piste, 1893, huile sur papier, coll. particulière ; La Loïe Fuller aux Folies-Bergère, 1893, huile sur carton, Musée d’Albi). Cette dernière œuvre au parfum d’inachevé, comme prise sur le vif, prépare assurément la série de lithographies au pinceau et au crachis de notre institution montrant l’hypnotique et ondulante danse de celle que l’on nommait à l’époque la « Fée Lumière ».

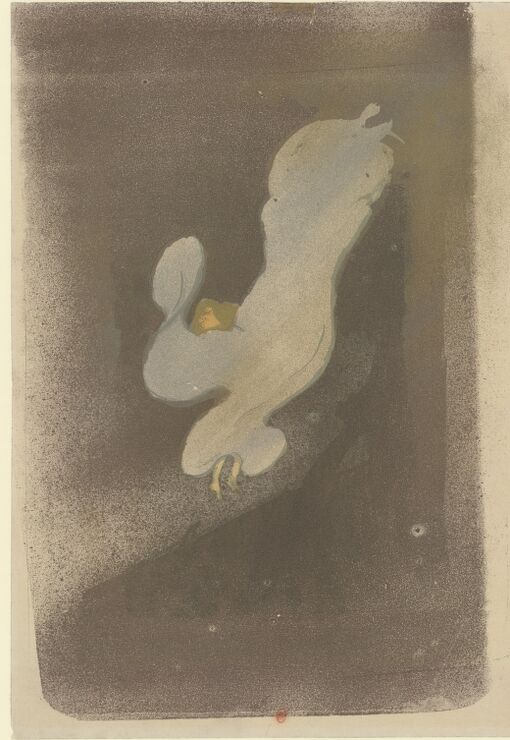

Des quatre épreuves d’essai de la pierre de trait seule, tirées en noir ou en vert olive (ESTNUM 2021-1878), et des dix épreuves aux colorations variées de l’unique édition de 1893 qui composent la série, huit proviennent des cent quatre-vingt-douze lithographies de Lautrec que le musée du Luxembourg avait reçu en don en 1902 et qu’il fut amené à verser, parmi quatre mille autres, par souci de conservation, au cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, le 2 avril 1931. Pour les six lithographies restantes de la série, non documentées de façon précise, il semble fondé de croire qu’elles émanent de ce « don princier », comme l’a qualifié Jean Vallery-Radot, riche de « 371 lithographies originales, états de planches, tirages successifs, suites complètes exécutées par le peintre-graveur Toulouse-Lautrec… », que la comtesse de Toulouse-Lautrec, née Adèle Tapié de Céleyran, fit au cabinet des Estampes, « en mémoire de son fils », cinq mois après le décès de celui-ci survenu le 9 septembre 1901, à l’âge de trente-six ans, au château Malromé, à Saint-André-du-Bois. Conforte notre intuition le fait qu’il ait été mentionné au moment de l’enregistrement du don, le 14 février 1902, par Henri Bouchot lui-même, alors directeur du cabinet des Estampes, que « ces pièces constituent l’œuvre à peu près complet du peintre ». Signalons en cette circonstance le rôle déterminant joué par Maurice Joyant, l’ami de toujours de Lautrec, qui s’employa à gérer au mieux son héritage artistique en dressant notamment l’inventaire des œuvres demeurées dans l’atelier de la rue Frochot et en incitant les parents du défunt à faire don de ses productions aux institutions publiques les plus enclines à les accueillir : le musée du Luxembourg et la Bibliothèque nationale.

De « la belle fille dont parle Jean Lorrain dans L’Écho de Paris littéraire illustré du 4 décembre 1893, qui, dans ses envolées de jupes vaporeuses, vire, vire, et se pâme sous des clartés d’apothéose », Lautrec donne une image éminemment efficace et moderne, dans laquelle se devinent les leçons des maîtres nippons de l’ukiyo-e qu’il admirait. Sont autant d’indices l’habile concision de la composition, la sûreté de la ligne cernant les contours, les énergiques et lestes arabesques dessinant la silhouette stylisée de Loïe Fuller que le fort contraste noir blanc ou vert olive blanc des épreuves d’essai de la pierre de trait concoure à mettre en valeur, ou encore, dans les lithographies en couleurs, le raffinement des teintes et la savante harmonie de leur arrangement.

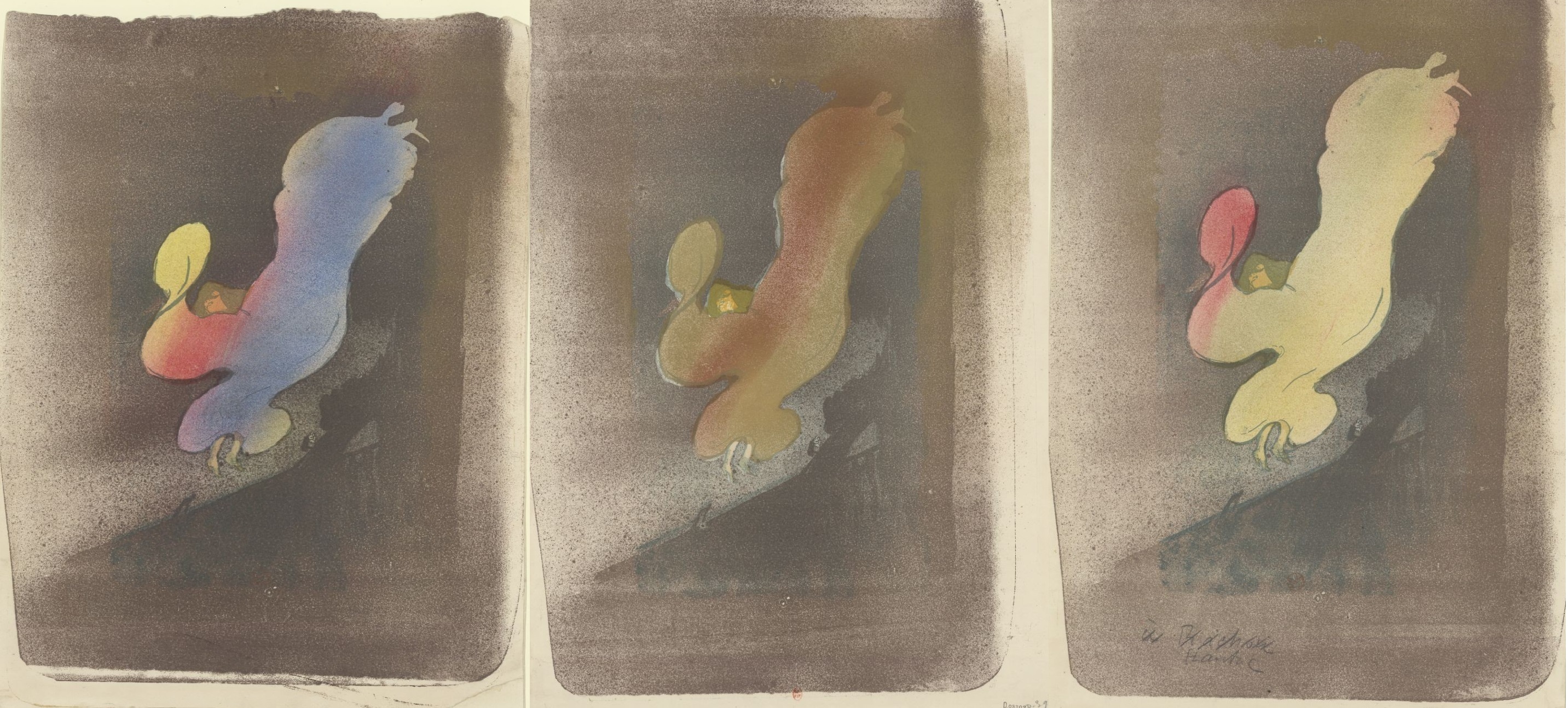

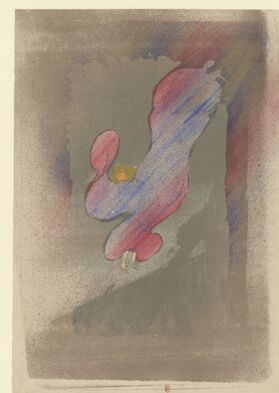

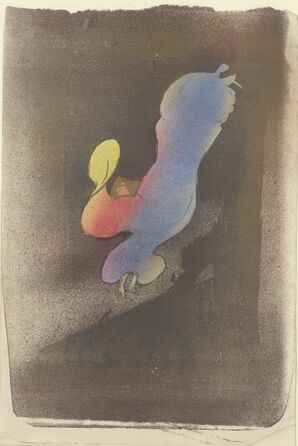

Alors que la pierre de trait se nourrit de la simplification formelle d’un dessin préparatoire conservé en mains privées (Dortu D.3420), la lithographie de 1893, imprimée par Ancourt et éditée par André Marty, voisine avec l’esquisse peinte du Musée d’Albi par la sinuosité et l’ébauche d’une coloration ternaire du voile. Sur les cinq pierres utilisées pour la réalisation de chacune des épreuves en couleurs, trois demeurent invariablement identiques : la base en gris-bleu, la teinte en aubergine qui enceint, et le jaune curry dévolu au visage et aux jambes. Seuls diffèrent au gré des inspirations de l’artiste les agencements chromatiques de la quatrième pierre et de la cinquième : celle de la robe et celle couvrant la robe et les marges supérieures. André Marty renseigna Loÿs Delteil sur le mode opératoire de Lautrec en la matière : muni d’un sachet de coton rempli de poudre d’or ou d’argent, l’artiste effleurait la dernière pierre et l’étalait à l’aide d’un tampon d’ouate, donnant ainsi à chaque épreuve un effet de miroitement unique. L’usage de la poudre d’or se remarque en effet sur six lithographies, dont une comporte également de la poudre d’argent, ladite poudre venant d’ailleurs s’ajouter à la teinte argentée de la quatrième pierre, celle de la robe (ESTNUM 2021-1887).

Hormis ces poudres « précieuses », le bronze s’impose comme teinte de base de la cinquième pierre à sept reprises. Des traces de rouge ou de bleu et de rouge viennent enfin compléter cette gamme chromatique. De par sa diversité colorée, la quatrième pierre apporte cependant à chacune des épreuves une véritable singularité.

La robe peut être soit d’une seule couleur, soit plus généralement de deux voire de trois couleurs associées.

L’une des plus spectaculaires lithographies de la série offre ainsi une éclatante irisation ternaire du voile obtenue par un tirage en jaune, rouge et bleu de la quatrième pierre. Ajoutons que Lautrec conçut de luxueux montages à fenêtre destinés à encadrer les épreuves de l’édition de 1893.

Parmi les quelques exemplaires en notre possession qui permettent de juger de l’aspect définitif de cette édition restée malheureusement inachevée, deux retiennent l’attention : le premier, en gris foncé et doré, devait recevoir cette autre belle estampe montrant une coloration binaire du voile en jaune et rouge (ESTNUM 2021-1888) ; le second, dans les mêmes tonalités que le précédent, avait été réalisé dans le but de magnifier cette épreuve signée et dédicacée par Lautrec « à Rachou », l’un de ses amis peintres rencontré jadis dans les ateliers de Léon Bonnat et de Fernand Cormon.

Regardée de nos jours comme une preuve incontestée de la virtuosité de Lautrec, la lithographie déplut pourtant en son temps à Loïe Fuller qui la rejeta. Mise toutefois en vente en février-mars 1893 avant d’être reproduite dans L’Écho de Paris, le 9 décembre de la même année, l’œuvre n’obtint qu’un modeste succès d’estime. Nul ne connaît en tout cas les raisons de son rejet par la danseuse. Sans doute celle-ci ne se reconnaissait-elle pas dans cette estampe où justesse physique et réalité psychologique s’effacent pour laisser place au seul mouvement tourbillonnant ? Sans doute jugeait-elle le procédé trop réducteur ? Sans doute était-elle tout simplement indifférente à l’artiste et à son art ? Le fait qu’elle ait tu le nom du lithographe dans son livre intitulé « Quinze ans de ma vie », paru en 1908, en suggère l’idée. Pour Lautrec qui aurait peut-être souhaité figurer parmi ses affichistes, l’aventure s’arrêta à ce stade. Si l’on se plaît à imaginer ce qu’une collaboration aurait pu apporter en matière de création, il convient néanmoins d’observer que la « déesse de la lumière », véritable incarnation « de l’idéal wagnérien cher aux Symbolistes », n’offrait d’elle sur scène qu’une image impersonnelle, somme toute assez éloignée de cette dimension naturelle que Lautrec recherchait en priorité à travers l’expression d’un visage ou l’aspect spécifique d’un corps, comme en témoignent d’autres planches liées à la danse : Edmée Lescot (1893) ; Répétition générale aux Folies-Bergère (Emilienne d’Alençon et Mariquita) (1893) ; La Goulue (1894) ; Miss Ida Heath, danseuse anglaise (1894) ; Lender de dos, dansant le boléro dans Chilpéric (1895) ; La Danse au Moulin Rouge (1897).

Voir aussi

La sélection de Gallica consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec

La sélection "L'estampe après 1800" de Gallica

La sélection "Affiches et affichistes" de Gallica

La sélection "Portraits d'artistes de la scène" de Gallica

Pour aller plus loin

“Le Music-Hall et la Loïe Fuller”, in Toulouse-Lautrec : Les Estampes et Affiches de la Bibliothèque nationale : Queensland art gallery, Australia, [Brisbane, 21 août-6 octobre 1991, National gallery of Victoria, Melbourne, 25 octobre-8 décembre 1991], Bibliothèque nationale, France, [Paris, 18 février-15 mai 1992], p. 46-56.

Valérie Sueur-Hermel, “« Un don princier » : L’œuvre de Toulouse-Lautrec à la Bibliothèque nationale de France”, in Toulouse-Lautrec : Résolument moderne : [exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 9 octobre 2019-27 janvier 2020] / [organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et l'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie], p. 270-281.