Zenaïde Fleuriot (1829-1890)

À la suite de la Comtesse de Ségur, Zénaïde Fleuriot rencontra un succès considérable jusque dans les années 1950. Elle savait donner des modèles à suivre à ses jeunes lectrices, et décrire de façon vive et fraiche la vie quotidienne de la petite bourgeoisie française de son temps.

« Car pendant des années, si la comtesse de Ségur a été la grand'maman des petits enfants de France, Zénaïde Fleuriot brillait au second rang, et elle était la « tante Zénaïde ». […] Les pures histoires !... On y voyait généralement une jeune fille brune, tout feu, et une blonde, tout miel. Elles étaient rivales. À la fin, la douceur inaltérable domptait la violence. Tout le monde était heureux. »

Ainsi parle un journaliste (La Liberté, 17 septembre 1929), lors du centenaire de la naissance de Zénaïde Fleuriot, écrivaine tournée vers la jeunesse et presque complétement délaissée de nos jours, malgré (ou peut-être à cause) de son immense succès dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En oubliant au passage son coté totalement catholique et traditionaliste, en opposition totale aux « sans Dieu » décrit par le quotidien fondamentaliste La Croix en 1897.

Zénaïde-Marie-Anne Fleuriot naît à Saint-Brieuc le 28 octobre 1829. Son père Jean-Marie Fleuriot avait été soldat pendant l’Empire (il avait fait la bataille d’Austerlitz) avant de faire des études de droit pour devenir avoué. Mais, très catholique et légitimiste, il combattit le nouveau pouvoir issu de la révolution de juillet 1830. Il finit par perdre son travail et la famille tomba dans la pauvreté. Il faut dire qu’il avait eu seize enfants, dont seuls cinq survécurent.

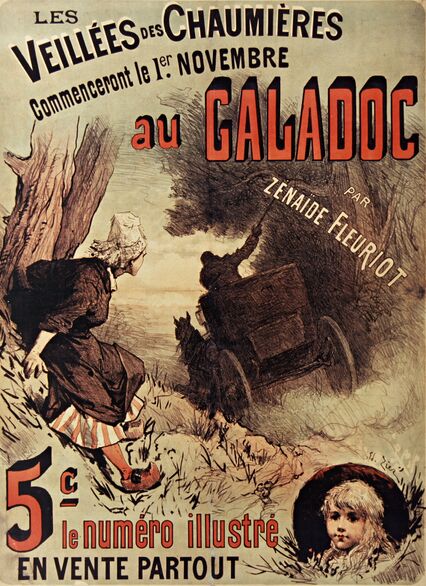

La jeune Zénaïde passe une partie de sa jeunesse dans une propriété proche de Guingamp où elle est semble-t-il très heureuse. Elle fait sa scolarité dans un couvent, où elle lit beaucoup, notamment Walter Scott. À près de vingt ans, à la suite d’un accord entre son père ruiné et un nobliau breton, elle part comme préceptrice des trois filles d’Étienne Guilloton de Kerever. Elle y restera dix-sept ans. Deux mois après son départ, son père meurt, ruiné. Au départ, Zenaïde commence à écrire, pour elle, le soir après avoir couché les enfants. Cette volonté de rédiger n’est pour elle qu’une distraction. Jusqu’à ce jour de 1857 où elle envoie un texte à Lyon pour un concours de littérature. Ce texte, La Fontaine du moine rouge, reçoit le premier prix, et l’organisateur de la compétition la remarque et la sollicite à nouveau. Après d’autres textes publiés elle se met sérieusement à l’écriture, d’abord sous le pseudonyme d’Anna Edianez (inversion de Zenaïde). Et en 1859, c’est son premier ouvrage édité, Souvenirs d’une douairière, dédié aux enfants dont elle avait la charge. Elle sollicite alors le directeur d’un journal (L’Opinion publique) et qui dirige aussi La Semaine des familles, où elle va faire paraitre une partie de sa production. Elle reprend à ce moment son nom de famille, et se met à collaborer à un grand nombre de titres de presse, dont Le Journal des Demoiselles, La Mode illustrée ou Le Journal de la jeunesse. Elle est publiée aussi des collections pour enfants, notamment la Bibliothèque rose.

Elle quitte son travail de préceptrice en 1864. Elle commence à bien gagner sa vie avec ses écrits, argent qui sert d’abord à rembourser les dettes de son père. Mais une série de deuils la frappe : une de ses belles-sœurs en 1858, Alix de Kerever sa pupille préférée et sa meilleure amie en 1867, sa mère en 1872. Elle songe même à entrer dans les ordres en 1867. Elle se rend à Rome, où elle se lie d’amitié avec la princesse de Sayn-Wittgenstein, elle-même traditionaliste et écrivaine, qui restera une confidente et une fidèle supportrice. En 1868, elle s’installe à Paris, après plusieurs séjours plus ou moins longs. Elle s’établit en 1870 dans un appartement rue du Cherche-Midi, qu’elle habitera jusqu’à sa mort, même pendant le siège de Paris puis sous la Commune, où elle dort, dit-elle, « sous la garde de Dieu ». Elle crée la même année un atelier pour jeunes filles méritantes. En 1873 elle est couronnée d’un prix de 1500 Frs par l’Académie française pour Aigle et colombe. De 1874 à 1878, elle dirige La Semaine des Familles, un magazine conservateur.

En 1872, venant rejoindre une de ses belles-sœurs au bord de la mer, elle découvre le village breton de Locmariaquer, et s’en entiche. Elle s’y fait construire une petite demeure l’année suivante, avec vue sur le golfe du Morbihan, qu’elle agrandit année après année. Elle écrit en 1872 dans une de ses lettres : « Je me lève à cinq heures ; toilette, méditation à l’église, messe tous les jours ; une heure donnée à Dieu seul. ». Car, que ce soit à Paris ou à Locmariaquer, son emploi du temps quotidien est presque invariable, avec l’écriture, les œuvres de charité et le coucher tôt, sans compter les heures de prière. Zénaïde Fleuriot ne s’est jamais mariée, et on ne lui connait pas de liaison. Un jour, elle ressent une douleur dans la poitrine. Revenue à Paris, elle meurt le 19 décembre 1890. Elle est inhumée dans son cher village de Locmariaquer.

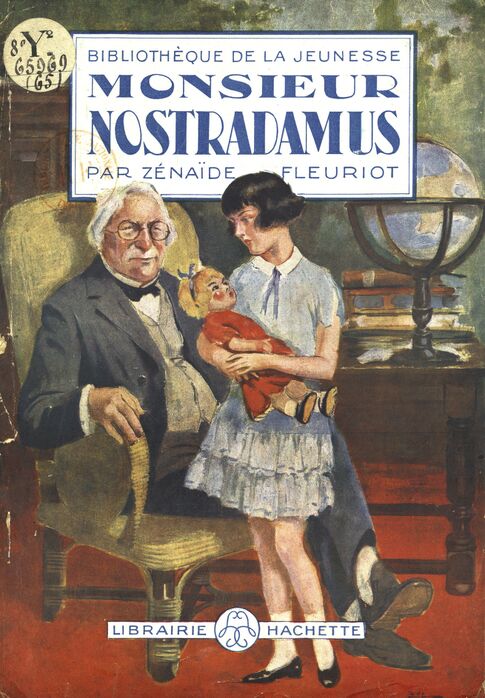

On a oublié aujourd’hui combien Zénaïde Fleuriot fut populaire. En plus de trente ans, elle écrivit plus de 83 romans, surtout destinés aux jeunes filles. C’est d’ailleurs elle qui remplaça la Comtesse de Ségur chez l’éditeur Hachette dès 1874 ! Elle a surtout publié dans quelques collections, essentiellement pour la jeunesse : La Bibliothèque rose pour les enfants, la Nouvelle collection pour la jeunesse pour les adolescents, et la Petite bibliothèque de la famille pour les jeunes gens. Elle a été constamment rééditée jusque dans les années 1920, et près de trente ans après sa mort, Hachette vendait encore 40 à 50 000 exemplaires de ses livres par an. Sans beauté, par exemple, a connu vingt et une rééditions en 1905 ; Le Petit chef de famille fut publié deux fois, la même année ou Bigarette était traduit. On peut en déduire que cette autrice a été lue par une bonne partie de la jeunesse de l’époque.

Le thème principal de ses œuvres est l’éducation des enfants, et la capacité de ces derniers à affronter les épreuves de la vie grâce à leur courage et leur énergie. Caractéristique en est l'un de ses plus grands succès, la trilogie Le petit chef de famille (1873), Plus Tard ou Le jeune chef de famille (1874) et Raoul Daubry (1878), qui décrit la vie de trois orphelins soumis aux vicissitudes de l'existence, croisant à la fois malhonnêteté mais aussi bienfaisance et œuvre sociale. Car cette « bruyère de Bretagne », selon Sayn-Wittgenstein, est profondément catholique, et cela transparait dans chacune de ses lignes. Les différentes scènes donnent à chaque fois un enseignement moral et sont le prétexte à de petites leçons de savoir-vivre. Ces histoires représentent la quintessence de l’idéologie chrétienne et extrêmement conservatrice de son temps, surtout pour les femmes, objets principaux de ses narrations. L’héroïne est en effet le personnage principal, auquel s’identifie le lecteur : c’est le modèle à suivre, ou contraire dont il faut se démarquer. Elle ne se définit que par ses relations aux autres :

« Objet de toutes les attentions en société et toujours sous le regard de Dieu quand elle est seule, la jeune fille chez Fleuriot ne peut échapper aux contraintes de la représentation. De cette exposition vont découler les principes d’une éducation par l’exemple car il s’agit de proposer aux lectrices des modèles à imiter. » (La Littérature en bas bleus, 2013, t.2, p.169)

Les femmes vieillissent ou ne sont pas désirables, et finissent de toutes manières trahies par leurs fiancés ou leurs maris, leurs frères ou leurs parents, et même leurs amies. Il leur faut donc se résigner, et accepter le secours de la religion. C’est leur seul recours, qui leur permettra de devenir sages, bonnes, et parfois même indépendantes, comme par exemple dans Une année dans la vie d’une femme, Réséda ou encore Alix. Zénaïde Fleuriot déteste la politique, malsaine, les gens de gauche, de caractère insensé et agressif, et les écrivains qui ne partagent pas son point de vue. Ainsi fait-elle dire à un de ses personnages dans Papillonne :

« il y a de mes ouvrières qui se rendent malades en lisant Zola, Daudet, Maupassant et bien d’autres »

ou encore « Oh ! Cette plèbe insolente et dépravée est bien laide à voir de près. … » (Un fruit sec). En tant que croyante elle bannit tout ce qui peut rappeler la modernité sociale et ses usages. Elle s’oppose à la société de son temps, critiquant le capitalisme, la Bourse (« Quel vacarme ! Entendez-vous ces cris ? C’est effrayant…on dépouille les gens, voilà tout… », Sous le joug, 1883), la perte des valeurs anciennes, la volonté parfois révolutionnaire de certains (ainsi la Commune : « La fédérée agita convulsivement les bras puis, devenant tout à coup roide et livide, elle ouvrit démesurément ses yeux louches […] « oh ! c'te chance ! je claque dans la dorure ! » (Aigle et colombe, 1873).

Mais si l’idéologie de ses romans est totalement surannée, leur style est clair et intéressant, sinon brillant. Elle possède de réelles qualités de conteuse et relate avec exactitude et humour souvent les petits événements de la vie quotidienne. Elle décrit aussi le petit monde de la province, surtout celui de la Bretagne qu’elle connait bien : le jardin, l’église, les quelques maisons du village. L’aventure ne l’intéresse pas : seule compte la vie quotidienne, vraie épopée des femmes, même si elle ne se prive pas parfois de quelques coups de théâtre. Et elle n’évite pas l’humour, comme dans En congé (1874), assez cocasse.

C’est surtout cet aspect de son œuvre qui a marqué ses contemporains : ainsi Louis Rousselet en 1891 : « Ce qui caractérise l’œuvre de Melle Fleuriot, ce n’est pas seulement la haute morale chrétienne, dont elle est imprégnée, c’est aussi la saine bonne humeur qui l’anime … ». Ou plus tard Ernest Tissot : « Cet écrivain possédait le don d’observer et de décrire la vie […] Sans exagération Melle Fleuriot excellait à décrire les vaudevilles de l’existence » (Nouvelles princesses de lettres, 1911) ou encore Marie-Thérèse Lartzarus qui en 1924 parlait ainsi de son écriture : « Ce qui contribue encore à procurer du relief à ces petits personnages, c’est qu’elle a su les faire parler. Cette sincérité et cette simplicité, c’est aussi ce qui fait l’attrait de son style, peut-être un peu facile, parfois trop moralisateur, mais alerte, d’une correction aisée et d’un ton souvent spirituel et fort attachant. » (La Littérature enfantine en France dans la seconde moitié du XIXe siècle). Mais par la suite, les critiques se font plus sévères : pour le centenaire de sa naissance, Le Temps écrit le 1er novembre 1929 : « Ce n'est pas elle qui a vieilli : Ce n'est même pas sa littérature, et pourtant. C'est le gentil petit monde qui habite ses romans ». Et François Caradec pouvait affirmer en 1977 dans son Histoire de la littérature enfantine en France : « Les œuvres de Zénaïde Fleuriot resteront le type de « romans pour jeunes filles » : c’est une conteuse, mais à l’eau de rose. Elle a eu un grand succès, parce qu’elle avait un public de fillettes élevées chrétiennement et bourgeoisement au couvent ».